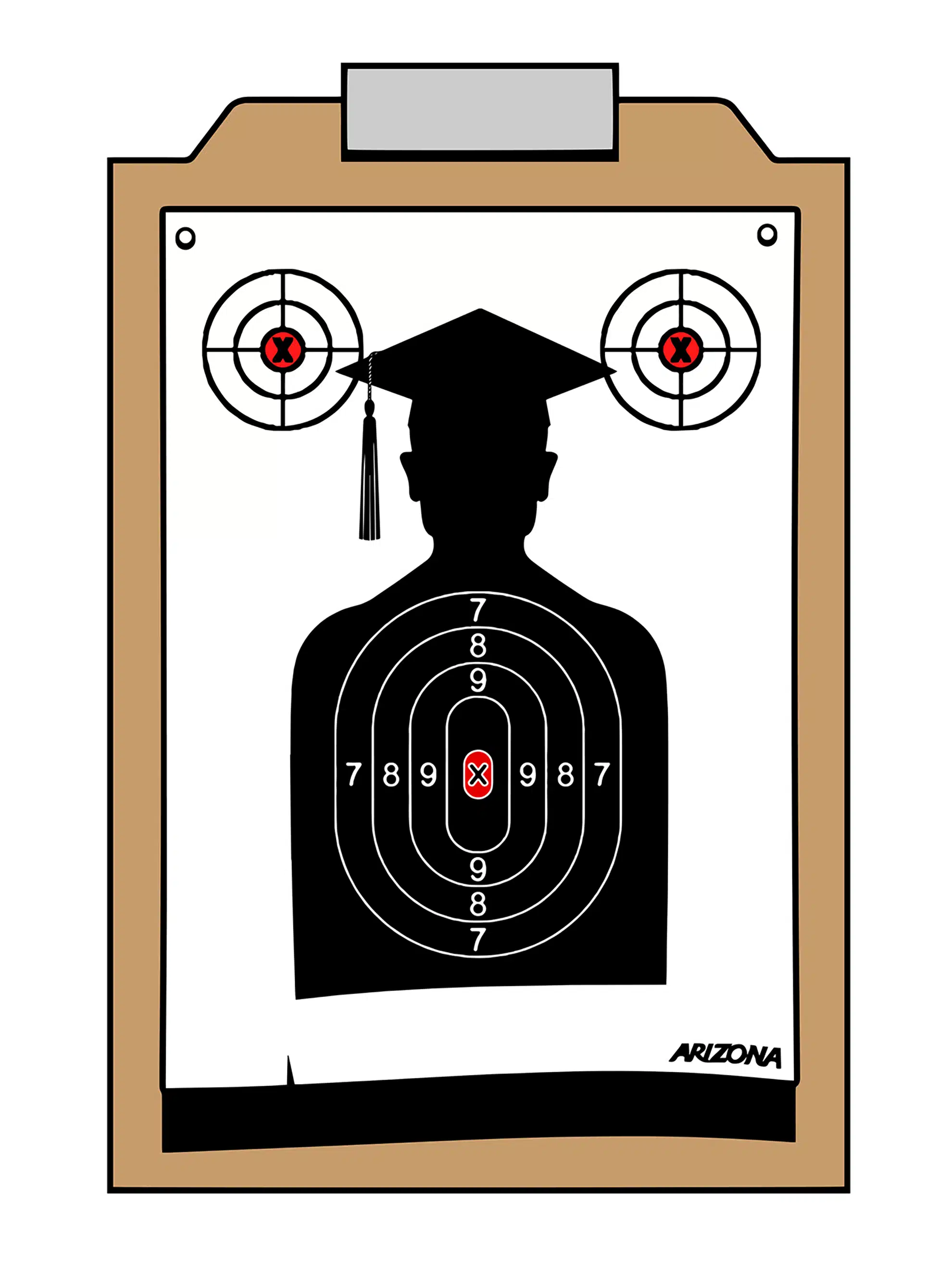

La tartine

Unir ses forces

pour éviter

un « scienticide »

Catherine Haxhe · Journaliste

Mise en ligne le 17 octobre 2025

L’annonce a fait l’effet d’une déflagration dans le monde universitaire : le gouvernement Arizona va revoir les pensions des professeurs. S’ajouteront à cela d’autres mesures peu favorables à l’enseignement supérieur, mettant en péril la qualité de l’enseignement et les acquis fondamentaux. Quels sont les liens entre le politique et l’institution universitaire ? Pourquoi, lorsque la démocratie frémit et que l’État de droit semble menacé, que les crises s’accumulent, l’université est-elle malmenée ? Enquête au cœur du mouvement « Université en colère » à Liège.

Illustrations : Julien Kremer

Dans le quartier historique et populaire d’Outremeuse, au détour d’une petite rue, un large bâtiment au design moderne se dresse et en jouxte un plus ancien, le siège des laboratoires de chimie de la faculté de médecine. Il pose fièrement sous le regard goguenard du natif de la ville, Georges Simenon, dont l’immense fresque murale rappelle qu’au bout de cette même rue est installé le Fonds Simenon, rassemblant toutes les œuvres originales que l’écrivain céda à l’université de sa ville. Dans ce bâtiment L5, dévolu à la science mais côtoyant donc culture et histoire, le collectif « Université en colère », créé mi-avril, s’est donné rendez-vous pour préparer la rentrée et envisager des actions.

L’année académique touche à sa fin, les vacances ne sont pas loin, mais quelques professeurs, étudiants et chercheurs ont décidé d’unir leurs forces pour défendre leur alma mater. « Mais pas seulement », enchaîne Grégory Cormann, professeur de philosophie et coordinateur du mouvement, « nous avons aussi invité ce soir tous nos collègues des autres réseaux : il y a dans cette salle de cours des enseignants du primaire, secondaire, réseaux libre et officiel, technique ou professionnel. Nous sommes persuadés que sans unir nos forces, nous n’y arriverons pas. Pour la seule Université de Liège, les coupes ne concerneront pas uniquement les pensions, parfois de 40 % pour les académiques, 10 % pour le personnel administratif, technique et ouvrier, mais aussi les budgets alloués à notre institution qui risquent de jouer sur la qualité même de l’enseignement. »

Valérie Bada, elle aussi professeure à l’ULiège en linguistique et traduction, ouvre la séance : « Bienvenue à toutes et à tous, merci d’être nombreux ce soir malgré la chaleur. Sachez déjà que tout comme lors de la manif nationale du 25 juin qui avait réuni l’UCLouvain, l’ULiège, l’UNamur et l’UMons, ce collectif est inter-universitaire et même inter-réseaux, nous sommes également en contact avec nos collègues de Madrid, de Budapest, de Serbie, du Royaume-Uni. »

Organiser des luttes dans chaque champ d’action

Cette réunion a bien pour raison d’être une lutte globale et de déboucher sur la création d’une mailing list avec des points de contact dans un maximum d’établissements scolaires, sans oublier la préparation de la rentrée et la manifestation nationale du 14 octobre. « Tout est parti de la question des pensions, bien sûr, mais nous désirons aller au-delà, poursuit Valérie Bada. Il y a la question de la formation des profs, de l’accessibilité de l’école primaire, secondaire, supérieure et de l’université. Nous voulons dépasser la question sectorielle. On souhaiterait revoir cette logique adéquationniste, efficiente, que nous vivons actuellement. On le voit bien, les filières utiles pour le monde du travail sont valorisées, poussées, mais le savoir n’est pas qu’une marchandise qui doit absolument être utile. Il faudrait sortir de cet objectif de rentabilité. Beaucoup de filières ferment, car elles n’ont prétendument pas d’avenir économique. Et tant pis pour les étudiants et les formateurs. »

Se côtoient ce soir-là des profs de maths d’athénée, de français du réseau libre, de psychologie du supérieur, de littérature et philosophie de l’ULiège, un formateur du qualifié, une détachée CGSP et une institutrice de primaire. Ces acteurs du monde de l’enseignement se connaissent, disent-ils, mais se coordonnent rarement. Peu de combats communs sont organisés, mais ce temps-là est révolu, il faut faire front.

« Depuis un moment, certains avaient l’attention en éveil, témoigne Grégory Cormann, mais pas à une échelle collective suffisamment vaste. Notre faculté de philosophie et lettres s’était déplacée fin janvier lors du précédent mouvement de grève nationale. On voyait bien qu’il y avait là quelque chose qui était en train de s’organiser, il y avait des signes avant-coureurs. Lorsque l’on parle de pensions des profs d’unif, je sais que, dans l’esprit de la population, cela fait réagir, on se dit qu’ils gagnent assez. Mais en fait, les missions de service public reposent sur un contrat social de quasi-dévouement dans le domaine de la santé, de la justice ou de l’enseignement. On ne touche pas un salaire mirobolant, on n’a pas de prime ou de voiture de société quand on est prof d’université ou juge. En revanche, on fait ce travail parce qu’on croit aux valeurs, parce qu’on croit aux missions, et parce qu’on sait – on savait ! – qu’après il y avait un système de pension qui permettait de vivre avec une certaine forme d’assurance. À présent, il n’y a aucun respect des droits acquis. Cela veut dire que les gens ont cotisé pour rien, puisque le principe du fonctionnaire, c’est un salaire différé : on était censé recevoir demain ce que l’on n’a pas reçu aujourd’hui. En outre, il n’y a pas de phase de transition. Normalement, c’est pour les suivants, ceux qui entrent en fonction à partir de 2030, et puis de 2035, 2040. » Pas de droits acquis, pas de transition, pas de compensation, et un risque, selon Grégory Cormann, de voir s’affaiblir fortement l’attractivité des carrières professorales pour tous les étudiants entamant ou terminant une thèse de doctorat.

L’indépendance de l’université

Ce qui sera pointé lors de cette réunion et lors de notre rencontre avec Geoffrey Grandjean, professeur de sciences politiques à l’ULiège, c’est l’importance d’une institution indépendante. Les conditions d’un service public ne peuvent pas être remplacées, diront-ils d’une même voix, par une privatisation de ces services. « Si l’enjeu est purement la rentabilité immédiate, précise Geoffrey Grandjean, et si l’indépendance est bafouée, c’est la démocratie qui est en péril. Un juge, un enseignant ou un auteur, si l’on englobe le monde culturel, en choisissant ses objets de recherches, doit pouvoir bénéficier de la suffisante distance à l’égard des pressions diverses. Si cette distance et cette indépendance ne sont plus assurées, le risque totalitaire est réel. »

Grégory Cormann ajoute que « les pensions pour les profs, c’est un peu de salaire différé. Et si vous enlevez ça, certains pourraient vouloir compléter leurs traîtes mensuelles par des collaborations externes, dans le privé par exemple. Évidemment, pour un prof de philo, c’est sans doute moins simple, mais un avocat, médecin, psychologue, architecte ou économiste peut être appelé à diverses collaborations hors université en plus de son poste d’enseignant. Nos autorités nous signalent déjà que des collègues auraient un peu moins de temps à consacrer à l’enseignement, à l’encadrement des mémoires, à l’encadrement des thèses, à la vie d’institution s’ils ont d’autres activités lucratives à côté. Cela nous a amenés à nous connecter à un certain nombre d’étudiants de notre université, la Fédé et puis la FEF, mais aussi à toute une série de groupes d’étudiants intéressés par diverses causes au sein de l’université ».

Toujours plus loin, toujours plus bas, toujours plus fort

L’université n’est pas seulement une vieille institution européenne. Elle est aussi, depuis les XIIIᵉ et XIVᵉ siècles, un corps de la société qui, grâce à son autonomie, contribue d’une manière ou d’une autre à l’intérêt commun. « De ce point de vue, rappelle Geoffrey Grandjean, elle constitue un des corps intermédiaires qu’il faut défendre pour la survie de l’État de droit. Alors oui, l’université a le droit d’être en colère ! Car la dimension unilatérale des dernières mesures annoncées, sans discussion, sans négociation, fait qu’à un moment donné, c’est la seule voie d’action pour pouvoir se faire entendre. »

Un autre enjeu à ne pas sous-estimer, soulèvent nos intervenants, c’est la suppression de l’obligation de pension à 67 ans. Ils attirent l’attention sur tous les postes que certains professeurs ne laisseront pas vacants pour de jeunes collègues avant 85 ou 90 ans, comme dans le système américain, puisque leur pension ne sera plus attrayante. Cela scléroserait encore un peu plus la vie de l’alma mater.

« Ce qui se passe au sein de notre institution fait écho aux bouleversements de notre société », conclut Bruno Leclercq, professeur de logique et de philosophie analytique. Ce à quoi nous réfléchissons, c’est à un mouvement social global anti-réforme Arizona. »

« Car l’enseignement sert aussi à former des citoyens. L’ULiège aujourd’hui, ce sont 28 000 étudiants. Elle concerne beaucoup de monde, notamment à Liège dont elle fait partie intégrante du tissu urbain. »

Les actions ont repris un peu partout sur le territoire depuis la fin des grandes vacances, à l’initiative du collectif « Université en colère » et de bien d’autres mouvements, tous réseaux confondus. Histoire de ne pas devoir chercher d’enseignants bénévoles dans l’avenir, comme le souligne Valérie Bada en conclusion de la soirée et en introduction au verre de l’amitié. Pour soulever nos gobelets en carton et nous souhaiter « un futur rayonnant de culture » !

- Conseil étudiant qui représente les étudiant.e.s auprès des autorités académiques, NDLR.

- Fédération des étudiant.e.s francophones, NDLR.

À écouter

Libres, ensemble · 13 septembre 2025

Partager cette page sur :