La tartine

Les multiples facettes

des risques environnementaux

en Belgique

Aurore Brunson · Senior expert au Centre d’analyse des risques liés au changement climatique (Cerac)

Mise en ligne le 28 mars 2025

Sécheresses, inondations, pollution de l’air… Les actualités sur les conséquences des dégradations environnementales se multiplient, en Belgique comme ailleurs. Si les changements climatiques sont souvent au cœur des discussions, d’autres perturbations environnementales, telles que la perte de biodiversité ou la pollution chimique, méritent une attention accrue.

Illustration : Matthieu Ossona de Mendez

Il est temps d’élargir notre vision des risques naturels au-delà des risques climatiques, et de mieux connaître ces autres perturbations environnementales, leurs interactions ainsi que leurs effets en cascade et aggravants. Le cadre des limites planétaires, développé par le Stockholm Resilience Centre, constitue une base essentielle pour comprendre ces enjeux globaux et locaux.

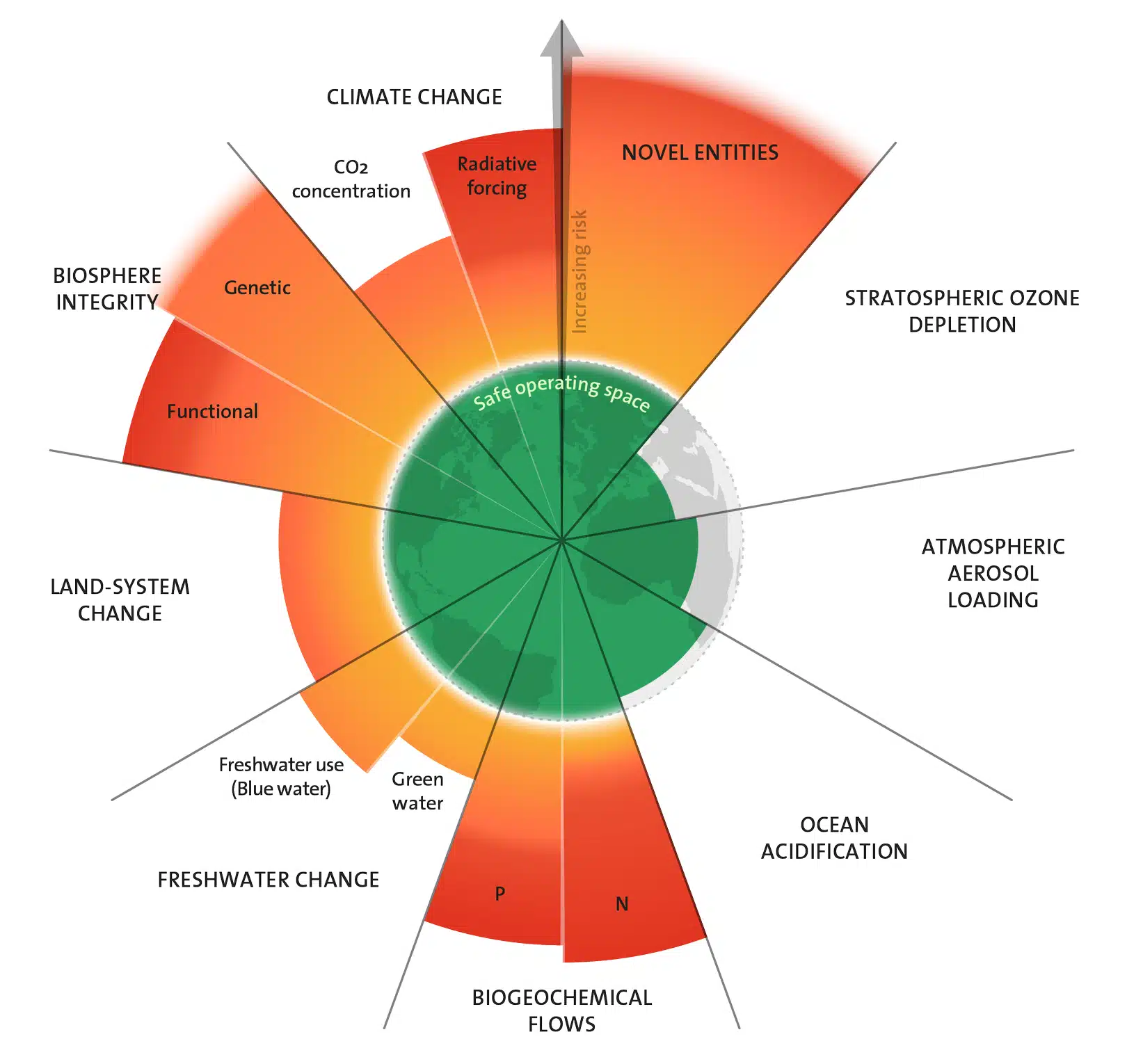

Au-delà du climat, le concept des limites planétaires

Le concept des limites planétaires, introduit en 2009, identifie neuf processus environnementaux critiques qui définissent un espace opérationnel sûr pour l’humanité. En dépassant ces limites, nous risquons des perturbations irréversibles. Six de ces neuf limites sont déjà franchies au niveau mondial, et la Belgique contribue largement à ces dépassements. Ces neuf limites telles qu’illustrées dans la figure 1 sont explicitées ci-dessous.

Les changements climatiques se manifestent par une augmentation de la température moyenne de la Terre (due à l’effet de serre), entraînant une déstabilisation globale du climat. Avec une progression de 2 °C en Belgique depuis le début du xxᵉ siècle, le pays connaît des vagues de chaleur plus fréquentes, des sécheresses prolongées et une intensification des précipitations extrêmes1.

L’acidification des océans (augmentation du pH) est directement corrélée au changement climatique et à l’absorption de dioxyde de carbone (CO2) par les océans. Cette acidification menace les écosystèmes marins mondiaux. Pour la Belgique, les impacts se traduisent par une raréfaction des ressources liées à la pêche et par une hausse des prix des produits de la mer, essentiels à l’économie côtière.

La biosphère (c’est-à-dire tous les écosystèmes du globe) désigne l’ensemble des êtres vivants de la Terre et leurs milieux de vie. Son intégrité à l’échelle mondiale est caractérisée à la fois par sa diversité génétique (multiplicité des formes de vie et de leurs caractéristiques) et par son intégrité fonctionnelle (abondance des êtres vivants au sein des différentes espèces). Selon le « Rapport planète vivante 2024 » du WWF, « entre 1970 et 2020, la taille moyenne des populations d’animaux sauvages suivies a diminué de 73 % »2. L’agriculture intensive, l’exploitation forestière, la destruction et la fragmentation des habitats constituent la plus grande menace pour la biodiversité en Belgique.

Figure 1 – Les neuf limites planétaires.

© Stockholm Resilience Centre

Les changements d’occupation du sol sont caractérisés par la couverture forestière, qui est d’une importance capitale dans la régulation de nombreux cycles biogéochimiques. On notera le rôle essentiel des forêts dans l’atténuation du réchauffement climatique grâce à la séquestration du CO2. La Belgique a un faible couvert forestier, principalement en raison de la pression exercée sur les terres par l’agriculture, l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols.

Dans le contexte des limites planétaires, le cycle de l’eau est abordé sous deux angles : l’eau bleue (eaux de surface et souterraines), qui prend en compte la régulation des rivières et l’intégrité des écosystèmes aquatiques, ainsi que l’eau verte (eau disponible pour les plantes), qui reflète la régulation hydrologique des écosystèmes terrestres, du climat et des processus biogéochimiques. Les questions de l’accessibilité de l’eau et de sa qualité vont, notamment, être fortement dépendantes de la répartition des précipitations annuelles. C’est pourquoi la Belgique fait partie des pays européens les plus exposés à un risque de pénurie d’eau3, et en particulier la Flandre, qui pourrait être confrontée à des situations de stress hydrique extrême dans le futur.

Les cycles de l’azote et du phosphore (flux biogéochimiques) sont capitaux pour la vie sur Terre. Ces cycles sont toutefois perturbés par différentes activités humaines qui entraînent un rejet excessif de ces nutriments dans l’environnement, entre autres par l’usage d’engrais de synthèse. Cela peut conduire à des phénomènes problématiques tels que l’eutrophisation et la prolifération d’algues vertes dans les cours d’eau et les zones côtières, ou encore l’amoindrissement de la fertilité des sols. Notons qu’en Belgique, l’utilisation massive d’azote pour soutenir notre important modèle agricole a eu des conséquences négatives et a déjà fait l’objet de politiques restrictives (et plutôt impopulaires).

Les aérosols atmosphériques émis par l’homme ont de multiples impacts sur la dynamique du système Terre, tout comme les substances chimiques de synthèse (microplastiques, pesticides, métaux lourds…) ou de composés radioactifs repris sous l’appellation « entités nouvelles ». Ces polluants s’accumulent dans les sols et les eaux, posant des risques pour la santé humaine et les écosystèmes. La Belgique n’est pas épargnée par ce phénomène, en témoignent les récentes découvertes sur la contamination des eaux aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), dits « polluants éternels », à travers le pays.

Enfin, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique (le fameux « trou dans la couche d’ozone ») résulte de l’émission d’entités nouvelles, principalement du rejet de gaz halogénés, dans l’atmosphère. Contrairement aux autres, cette limite évolue positivement depuis que l’émission de ces produits est régulée par le protocole de Montréal.

À l’échelle mondiale, six des neuf limites planétaires sont actuellement dépassées, créant un risque de sortir de l’espace opérationnel sûr pour l’humanité dans lequel nous vivons aujourd’hui. Le franchissement de ces limites engendrera de multiples conséquences physiques et sociales non négligeables.

Les impacts physiques et sociaux de la crise environnementale4

Les impacts physiques du dépassement des limites planétaires sont nombreux, tant globalement que localement. Par exemple, les vagues de chaleur augmentent la mortalité, notamment auprès de populations plus vulnérables, qui vivent au cœur d’îlots de chaleur urbains ; la fragmentation des habitats naturels réduit les capacités de résilience des écosystèmes face aux changements climatiques ; les sécheresses affectent les rendements agricoles, aggravant l’insécurité alimentaire… pour n’en citer que quelques-uns. Comme indiqué plus haut, les limites interagissent entre elles et chaque seuil franchi entraîne de nouvelles perturbations qui s’additionnent ou amplifient les phénomènes existants. Par exemple, les inondations dévastatrices de la vallée de la Vesdre en 2021 illustrent les effets combinés de l’imperméabilisation des sols et des pluies intenses sur notre pays. Une analyse des risques liés aux changements climatiques a été réalisée à l’échelle européenne (« European Climate Risk Assessment »5) et constitue une première base de recherche. L’EUCRA identifie trente-six risques majeurs, dont plusieurs concernent directement la Belgique : instabilité énergétique, pénuries alimentaires et dommages aux infrastructures.

Les conséquences en cascade des impacts physiques ont de nombreuses retombées sociales. Certains groupes de population sont particulièrement touchés par ces effets. Cette sensibilité accrue découle de leur plus grande vulnérabilité aux préjudices et de leur capacité limitée à s’y adapter. On distinguera la vulnérabilité intrinsèque (âge, sexe, état de santé, etc.) de la vulnérabilité extrinsèque liée quant à elle au statut socio-économique (accessibilité numérique, barrière de la langue, etc.). En Belgique, près de 18,6 % de la population court un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (Statbel 2024), ce qui signifie que presque un cinquième de la population belge est plus en danger face à ces impacts environnementaux.

La santé humaine est la première conséquence visible de ces perturbations environnementales, qu’il s’agisse de leurs impacts directs (par exemple : les décès dus aux vagues de chaleur, les problèmes respiratoires dus à la mauvaise qualité de l’air, ou encore diverses maladies provoquées par la dégradation de la qualité de l’eau) ou des répercussions en cascade sur les infrastructures de soins (engorgement des systèmes de santé, risques de pénurie en matériaux ou vaccins, risques de coupures énergétiques en cas d’événement extrême…). Outre les impacts sur la santé, les effets négatifs sur les secteurs économiques et les infrastructures se répercuteront sur les ménages et l’accès aux biens et aux services, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

Est-ce que la Belgique dépasse ses limites ?

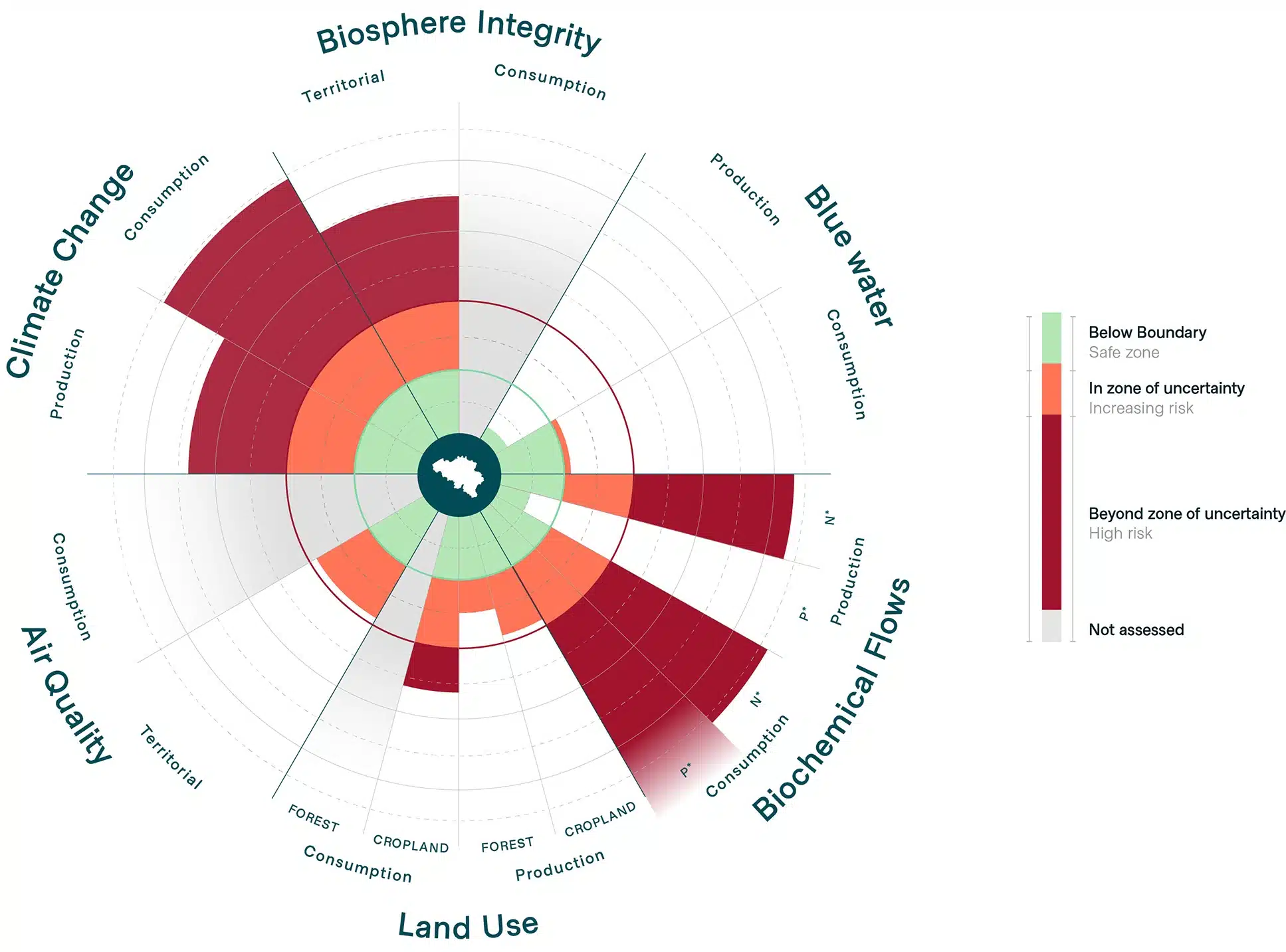

Une analyse nationale de mise à l’échelle du concept de limites planétaires au niveau belge est sans appel (voir figure 2) : la Belgique excède sa « juste part » de l’espace de sécurité mondial pour la plupart des critères.

Du point de vue tant de sa consommation que de sa production territoriale, notre pays va nettement au-delà de ses limites. Son empreinte carbone dépasse largement sa part du seuil planétaire, ce qui amplifie les risques climatiques aussi bien en Belgique que dans le monde ; la perte de biodiversité y est trois fois supérieure à la limite nationale ; le pays outrepasse le niveau de référence pour le cycle de l’azote d’un facteur quatre, et la Flandre affiche des concentrations en nitrates parmi les plus élevées d’Europe ; en matière de production et de consommation, la Belgique dépasse sa juste part des terres cultivées dans le monde ; en ce qui concerne la qualité de l’air, le taux observé de particules fines (PM2,5) est deux fois supérieur à la norme fixée par l’Organisation mondiale de la santé.

Ces dépassements résultent autant de la production territoriale que de la consommation importée. C’est-à-dire que l’on peut distinguer nos impacts directs sur notre territoire, causés par ce que l’on y produit (comme l’effet de nos déplacements sur la qualité de l’air), de nos impacts indirects liés à notre consommation (par exemple le fait d’acheter des biens fabriqués à l’autre bout du monde et y provoquant déforestation et/ou pollution).

Figure 2 – Six frontières planétaires traduites en Belgique.

© Stockholm Resilience Centre

Vers une meilleure résilience de la Belgique

Pour répondre à ces défis, la Belgique doit renforcer ses stratégies de résilience et d’adaptation en s’appuyant sur des analyses de risques approfondies. L’analyse nationale des risques (« Belgian National Risk Assessment »6) aborde les menaces globales pour la Belgique. Elle prend déjà en compte certains risques climatiques et met en évidence, par exemple, la nécessité de développer des infrastructures résistantes aux inondations et aux vagues de chaleur, mais aussi le besoin d’optimiser la gestion des ressources en eau, en favorisant le stockage et la réutilisation. Les régions ainsi que le fédéral ont également mis en place des plans d’adaptation pour améliorer la résilience de leurs territoires. Pour aller plus loin, une première analyse des risques physiques liés à la perte de biodiversité et aux changements climatiques spécifiques à la Belgique est en cours, et les résultats seront connus à l’automne 2025.

Que retenir ?

La Belgique est confrontée à des risques multiples, tant climatiques qu’environnementaux, qui mettent en péril notamment la santé, la sécurité alimentaire et les infrastructures. Si certains effets sont déjà visibles, d’autres, moins immédiats, pourraient entraîner à long terme des perturbations majeures, souvent en cascade. Notre sécurité doit donc reposer sur une approche intégrée des risques environnementaux, ainsi que le souligne la stratégie nationale de sécurité7, qui identifie l’environnement comme l’un des six secteurs vitaux à protéger et à renforcer.

Pour garantir à la Belgique d’être plus résiliente face aux changements à venir, il est essentiel d’approfondir nos connaissances en la matière afin de mieux anticiper les différents dangers qui pourraient survenir et d’adapter nos modes de vie à ces nouvelles réalités. Cela implique non seulement d’agir en amont pour en atténuer les impacts en adoptant des pratiques de production et de consommation plus responsables, mais aussi de prendre en compte les changements déjà en cours. En ayant conscience de ces risques, en les réduisant et en modifiant nos systèmes, nous pourrons à la fois protéger la société belge et inspirer d’autres nations à faire de même.

Pour devenir plus résiliente, la Belgique doit intensifier ses efforts à tous les niveaux. Sur le plan politique, en intégrant des mesures ambitieuses qui favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de toute forme de pollution, la protection des écosystèmes et l’adaptation aux impacts climatiques ; en s’assurant que cette transition soit la plus juste possible (voir les rapports du Haut Comité pour une transition juste) ; au niveau sociétal, en sensibilisant tous les secteurs à leur rôle dans la préservation de l’environnement au sens large. Une culture du risque doit être instaurée afin d’aider chacun à mieux comprendre et anticiper les impacts potentiels de ces dégradations environnementales, et à saisir le coût de l’inaction. Sur le plan individuel, en modifiant nos comportements de consommation et en privilégiant des modes de vie durables. En adoptant une approche collaborative et proactive, la Belgique peut non seulement réduire ses impacts, mais aussi devenir un exemple de résilience face aux crises environnementales à venir.

- IRM, « Les rapports climatiques », mis en ligne sur meteo.be, s.d.

- WWF, « Rapport Planète vivante 2024. Un système en péril », s.d.

- World Resources Institute, « Aqueduct. Water Risk Atlas », s.d.

- Cerac, « La Belgique vit-elle dans les limites planétaires ? », 23 juillet 2024.

- Climate-ADAPT, « European Climate Risk Assessment », s.d.

- Centre de crise national, « Évaluation nationale des risques », s.d.

- Alexander De Croo, « La Belgique se dote d’une stratégie de sécurité nationale », mis en ligne sur premier.be, 1er décembre 2021.

Partager cette page sur :