La tartine

Des plans « climat » biaisés par l’efficience et l’innovation ?

Solène Sureau · Chercheuse sur les transitions sociales-écologiques, titulaire de la chaire en économie sociale, CEESE/ULB

Tom Bauler · Professeur d’économie écologique, chercheur à Sonya-ULB et codirecteur d’iiTSE

et Ela Callorda Fossati · Chercheuse, socio-économiste au CIRTES/UCLouvain

Mise en ligne le 31 mars 2025

Les stratégies actuelles de lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas à la hauteur des enjeux ni de l’urgence ; leur focalisation abusive sur l’efficience et les innovations est mise en cause. Le GIEC met désormais en avant la sobriété. Nous avançons que l’exnovation, à savoir le déclin délibéré des productions et consommations non durables, doit compléter la course aux innovations.

Illustration : Matthieu Ossona de Mendez

Et si l’exnovation juste permettait de faire advenir les transitions ? Voilà qui mérite quelques explications, mais d’abord, un constat amer : « Aucun secteur ne s’inscrit sur une trajectoire cohérente avec les scénarios de neutralité climatique. » C’est ce qui ressort du Baromètre de la transition 20241. Le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est trop lent (- 28 % depuis 19902) pour atteindre les objectifs fixés (- 55 % d’ici à 2030 et neutralité d’ici à 2050). Les secteurs des transports, de l’agriculture et de l’utilisation des sols iraient même dans la « mauvaise direction ». Et ces chiffres ne prennent pas en compte les GES liés à la consommation des Belges mais émis en dehors du territoire, et les premiers suivent une trajectoire encore moins prometteuse. Lorsque l’on regarde ces émissions également (donc l’empreinte carbone des Belges), les réductions sont en fait plus faibles, ou l’on assiste même à une augmentation, selon les périodes, zones géographiques et sources. D’après les calculs d’Eurostat (2024), les émissions de GES par tête liées à la production des pays de l’UE ont baissé de 19 % depuis 2010, alors que celles liées à la consommation des Européens de seulement 14 %. Pour la Belgique spécifiquement et entre 2015 et 2022, ces calculs indiquent une diminution de 15 % pour les premières, et de 5 % seulement pour les secondes. Selon des calculs du Bureau fédéral du plan (2017), ces dernières auraient même augmenté de 5 % entre 1995 et 2007 en Belgique.

Des plans « climat » porteurs d’améliorations mineures ?

Pourtant, nos gouvernements, à différentes échelles, développent et mettent en œuvre depuis plusieurs décennies des plans « climat », « développement durable » ou de « transitions », assortis d’objectifs, de mesures, de financements. Pourquoi ces plans ne délivrent-ils pas de résultats à la hauteur des enjeux ? Est-ce un problème d’ambition, d’efficacité, de cible ? L’un des problèmes soulevés au début des années 2000 par le domaine des études sur les transitions est que les politiques environnementales cherchent principalement à améliorer l’efficience des modes de production et de consommation existants, sans transformation radicale. Excepté dans le secteur du transport.

Les plans « climat » européens contiennent d’ailleurs encore majoritairement des mesures d’efficience. Les résultats de ces politiques incrémentales sont des changements incrémentaux, et donc des améliorations mineures. Or, pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous fixons afin de faire face aux défis climatiques et aux limites planétaires demain, des transformations structurelles doivent être opérées. La littérature dans le champ des études sur les transitions conceptualise généralement les transitions et ruptures radicales, structurelles et disruptives attendues et nécessaires pour atteindre des évolutions sociales-écologiques lourdes. Les transitions sont centrées ainsi sur les dynamiques et trajectoires, alors que les transformations se focalisent sur le point d’atterrissage.

D’après ces chercheurs, les innovations radicales ou de système ont un rôle majeur à jouer pour faire advenir les transitions voulues, et transformer le régime. Ils étudient le rôle des niches comme espace protégé au sein duquel des innovations de rupture peuvent se développer, à l’abri des pressions du régime dominant, avec des instruments incitatifs et d’expérimentation. Ce paradigme semble avoir conquis le monde politique, ainsi qu’en attestent l’omniprésence du terme « transition » et le focus des plans, objectifs et outils sur les innovations. Par exemple, l’objectif fixé est 42,5 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. Un autre exemple : le Programme régional d’économie circulaire bruxellois (2016-2020), dont le nom comprend l’innovation à développer, et qui contient surtout des outils de soutien aux innovations.

Les études sur les transitions, késako ?

Ce champ de recherche est apparu au début des années 2000 aux Pays-Bas autour d’un groupe de chercheurs en systémique, études des innovations et durabilité. Il étudie les systèmes sociotechniques, c’est-à-dire des systèmes d’approvisionnement qui remplissent des fonctions sociétales comme le logement ou la mobilité, et leurs changements et dynamiques face aux problèmes environnementaux actuels. La perspective multi-niveaux (MLP) conceptualise les processus de transition, en articulant trois niveaux : le macro et le paysage correspondant aux caractéristiques des contextes économiques, politiques, culturels ; le méso et le régime sociotechnique dominant (par exemple, la mobilité basée sur la voiture individuelle) et le micro et les innovations de niche (telles que les voitures partagées).

Un biais « additif » qui fait croître plutôt que décroître

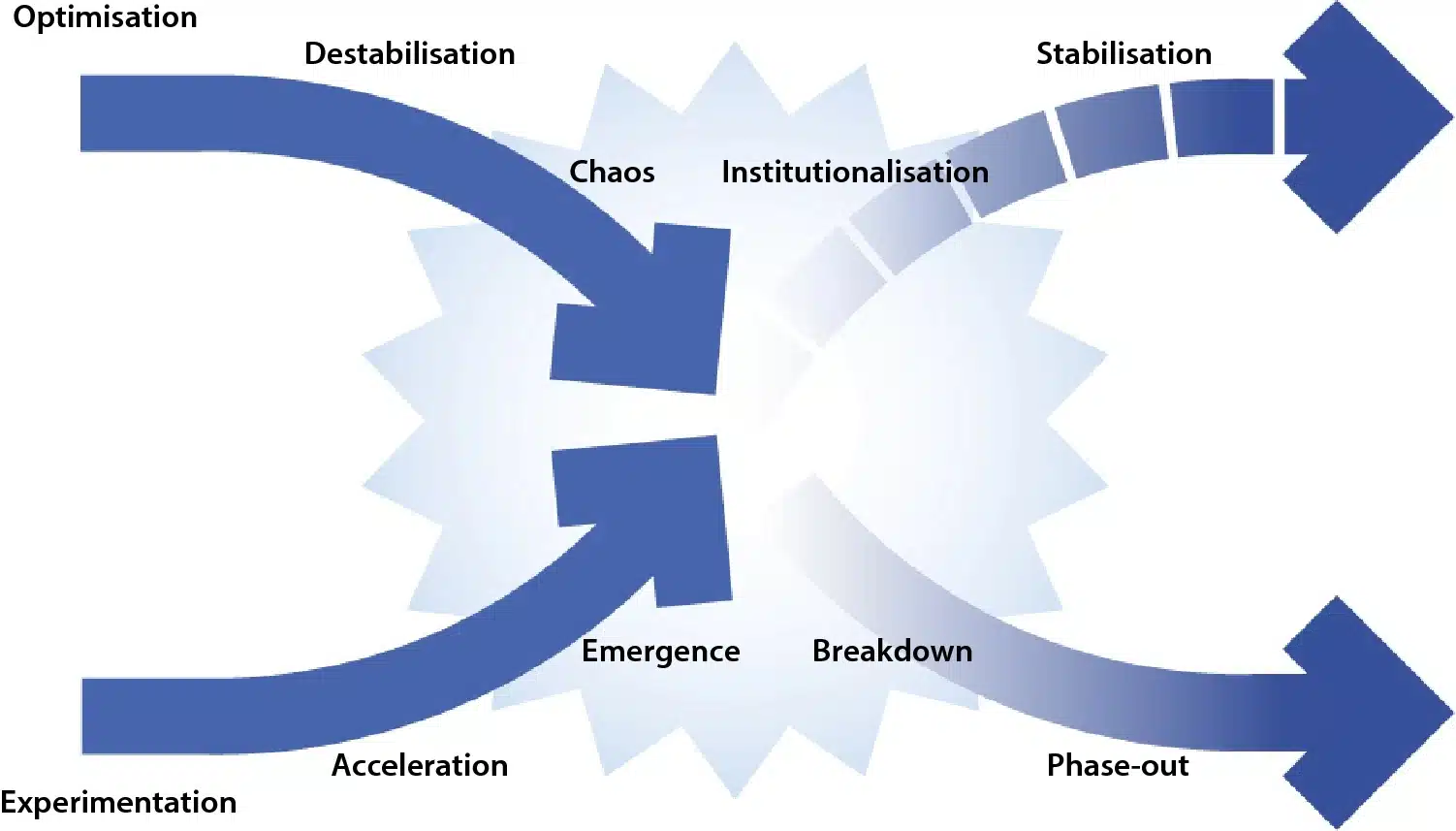

Mais quinze ans plus tard, les chercheurs ont mis en exergue un autre problème : les stratégies de transition se concentrent presque uniquement sur les innovations – y compris sociales – qui représentent la face la plus attrayante et qui confirment l’orthodoxie économique, sans considérer l’autre face, le déclin des régimes non durables (cf. figure 1).

Figure 1 – La courbe en X représentant les deux faces des transitions (Hebinck et al., 2022).

En cause aussi, nos biais cognitifs en faveur des solutions additives – au détriment des solutions soustractives –, mais également une croyance envers une « cannibalisation » automatique des choses moins durables par les alternatives sous l’emprise des destructions créatrices conceptualisées dans les théories de l’innovation des années 1950. Or, ce qui est observé, c’est plus une cooptation des innovations par les régimes sociotechniques et une hausse de la taille du gâteau ou un empilement – au moins partiel – des alternatives sur l’existant, qu’une substitution totale.

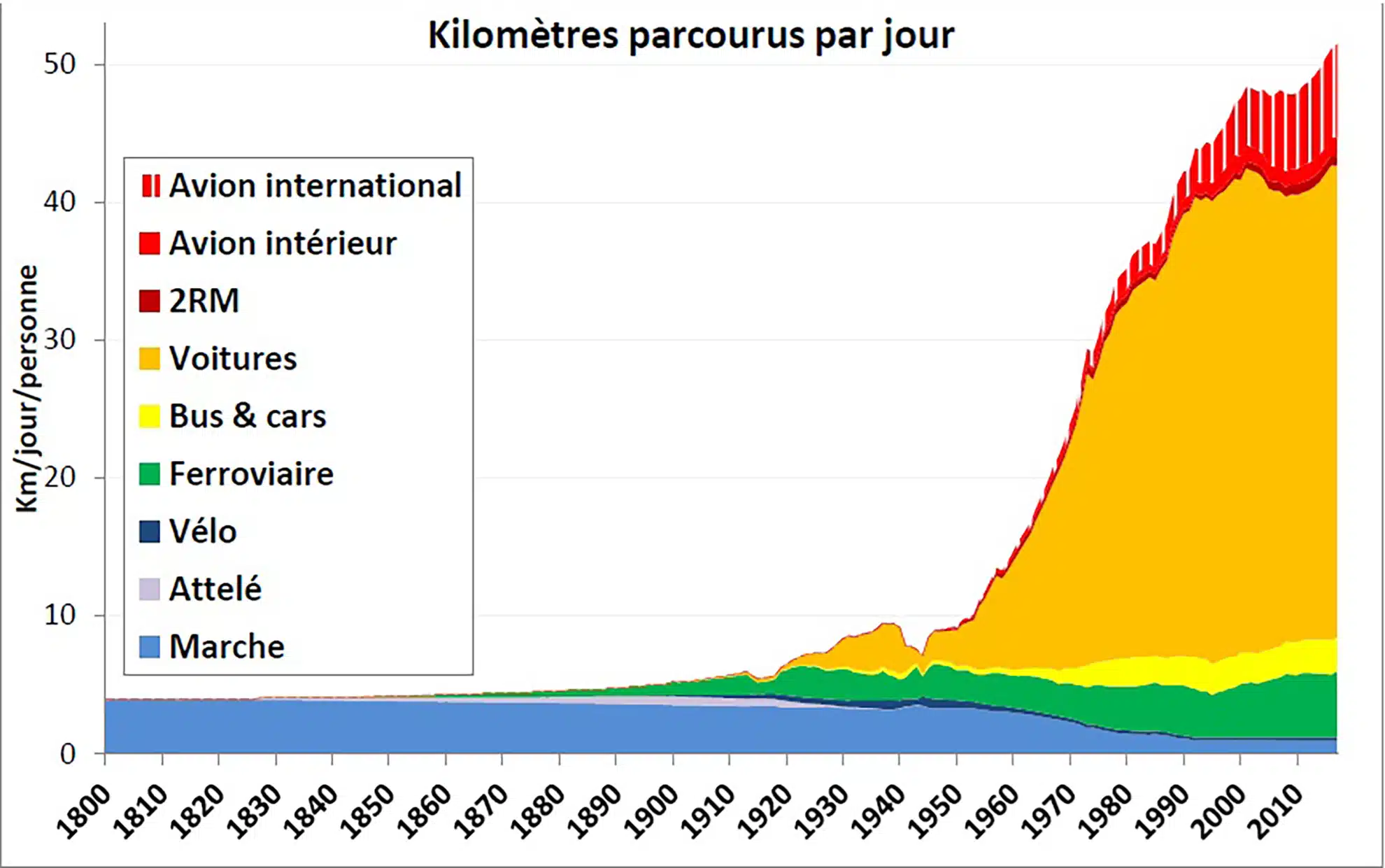

Jean-Baptiste Fressoz, historien de l’environnement spécialiste de l’anthropocène et de la « transition » énergétique, décrit dans le domaine énergétique ce phénomène, constaté ailleurs3. Au fur et à mesure de leur apparition, les nouveaux modes de transport s’ajoutent et nous font nous déplacer davantage plutôt qu’autrement (cf. figure 2). Certaines innovations circulaires ne remplacent pas les modes de production linéaires mais créent d’autres marchés, à travers des effets rebond.

Figure 2 – Estimation du nombre de kilomètres par jour et par personne en France, 1800-2017 (Bigo, 2020).

Si on s’attelait à forcer le déclin des alternatives moins durables, il est fort probable que notre empreinte écologique baisserait davantage. Il est aussi fort probable que les solutions plus durables (par exemple l’agriculture bio) auraient plus de facilité à décoller vraiment et à prendre leur taille critique, sans se heurter à la concurrence – parfois jugée déloyale – des productions carbonées ou aux impacts sociaux négatifs.

L’exnovation pour atteindre nos objectifs climatiques : quoi, comment ?

Cet effort visant à forcer, à accompagner, à induire le déclin de modes de production et de consommation jugés non durables, c’est ce que des chercheurs ont appelé l’« exnovation », alors que d’autres ont développé des concepts proches : déstabilisation, déclin délibéré ou « sortie de », désinnovation, renoncement4, innovation par retrait. À un niveau macroéconomique, les chercheurs parlent de « post-croissance », voire de « décroissance », de « société du bien-être ».

La forme la plus évidente de l’exnovation est l’interdiction d’une technologie (par exemple les moteurs thermiques). Mais le répertoire de l’exnovation est bien plus large : donner moins de place aux acteurs dominants du régime (tels que les lobbys industriels) dans les organes décisionnels et consultatifs, retirer les avantages existants au régime, comme les subsides aux énergies fossiles ou aux entreprises « non exemplaires » (cf. la récente stratégie économique bruxelloise, la Shifting Economy), et enfin changer les règles du régime, en intégrant par exemple des critères environnementaux et sociaux restrictifs dans les marchés publics.

Mais « faire décliner » nécessite d’abord de se mettre d’accord collectivement sur les cibles du déclin. Idéalement, ces choix devraient se faire en considérant, d’une part, les impacts comparés des différentes alternatives, évalués par la communauté scientifique. Les difficultés méthodologiques et la multiplicité des impacts rendent cependant complexe l’appropriation de ces connaissances par les acteurs. D’autre part, ces arbitrages devraient rendre justice à nos attachements : à quoi sommes-nous prêts à renoncer et à quoi tenons-nous ? Ainsi, le professeur Emmanuel Bonnet et les autres coauteurs d’Héritage et fermeture : une écologie du démantèlement proposent de mettre en œuvre des protocoles collectifs de renoncement ou de réaffectation, définis comme des « processus collectifs et démocratiques qui mènent à abandonner et à réaffecter une infrastructure, une activité, un projet incompatible avec les limites planétaires »5.

L’exnovation, c’est quoi concrètement ?

Après trois ans de recherche (projet GOSETE, financé par Innoviris), nous avons abouti à cette définition : le déclin délibéré des configurations sociotechniques non durables. C’est différent du déclin subi (tel que dans la sidérurgie européenne) ou de la destruction créatrice, qui résultent des pures forces de marché non domestiquées. Il est intentionnel, sociétalement appelé, fait l’objet d’efforts de coordination et de planification, et émane en grande partie des pouvoirs publics. L’exnovation peut cibler des technologies, mais aussi des infrastructures, produits et pratiques qui posent des problèmes de durabilité au sens large – environnementale ou sociale. Ils peuvent être bien établis (les voitures diesel thermiques) ou en train d’émerger (par exemple, les SUV). L’exnovation est différente de l’optimisation de l’existant : l’objectif visé est bien de faire décliner un mode de production, et non plus d’améliorer son efficience, car ces stratégies ne fonctionnent pas ou pas suffisamment – il faut alors « sortir de ».

Un obstacle majeur : les pertes induites par l’exnovation

Actuellement et à l’échelle de la Belgique, peu de processus d’exnovation sont à l’œuvre, aussi parce que la conscience collective de la fin d’un mode de vie y est moins établie. Alors qu’ailleurs, les opérations se sont bien enclenchées, comme certaines régions de moyenne altitude qui se rendent compte de la fin du tourisme de neige. En Belgique, le cas échéant, les parcours sont semés d’embûches, comme illustré par les cas qui se jouent sous nos yeux : la sortie du nucléaire sans cesse repoussée, la zone de basses émissions et les mesures de Good Move à Bruxelles à l’arrêt ou encore les dérogations récurrentes aux interdictions des pesticides les plus dangereux. Pourquoi est-ce que ça bloque ?

Parce qu’il est parfois très difficile de faire sans (le nucléaire qui, pour s’arrêter, a besoin de centrales au gaz en est un bon exemple), ou parce que le paradigme dominant est toujours celui de la croissance – et non la suffisance, mais aussi car l’exnovation implique des pertes. C’est très différent des stratégies seulement basées sur les innovations (qui cherchent à faire grandir des choses durables) ou l’efficience (qui vise à réduire l’impact environnemental de l’existant). Les pertes de l’exnovation concernent les acteurs économiques perdants (par exemple, l’industrie pétrolière et ses investissements), mais également leurs travailleurs, et les consommateurs et citoyens (cf. la zone de basses émissions bruxelloise, étudiée dans GOSETE6). Cela dit, les transformations sociales-écologiques ont comme objectif final d’induire une autre société, et leur ADN implique donc des redéfinitions structurelles.

Garantir l’exnovation juste

Mais si l’exnovation a tendance à être très conflictuelle, du fait de ces pertes, celles-ci ne sont pas immuables, et elles peuvent être reconnues, atténuées, compensées, réparées… au moins pour les populations vulnérables. Contrairement aux approches fondées sur le laisser-faire où les pertes sont soudaines et largement subies et souvent induites depuis l’extérieur, l’exnovation offre de les problématiser en amont. Il est possible de configurer des instruments politiques permettant d’éviter ces pertes ou de vivre avec, l’enjeu étant de ne pas aggraver les inégalités d’accès aux droits fondamentaux (comme se loger, se nourrir) de ce fait. À moins qu’un changement de paradigme vers l’exnovation et la suffisance ne soit l’occasion de mettre en place une sécurité sociale et des politiques sociales qui – enfin – garantissent mieux l’effectivité des droits.

- SPF SPSCAE, « Baromètre de la transition : où en est la Belgique dans sa transition vers la neutralité climatique en 2050 ? », mis en ligne sur climat.be, 2024.

- Ou directes, c’est-à-dire les émissions de GES et de la consommation énergétique dans cinq secteurs qui représentent ensemble 98 % des émissions de GES en Belgique : la production d’énergie (électricité et raffinage) ; le transport ; les bâtiments ; l’industrie ; et l’agriculture ainsi que l’utilisation des sols (et ses changements).

- Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition : une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Éditions du Seuil, 2024.

- Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin, Héritage et fermeture : une écologie du démantèlement, Paris, Divergences, 2021.

- Ibid.

- Recherche bruxelloise sur l’exnovation dans une perspective de gouvernance métropolitaine. Cf. « GOSETE, challenges of exnovation », mis en ligne sur exnovation.brussels, 2020.

Partager cette page sur :