Accueil - Les cultureux -

Les cultureux

Pourquoi

on se (la) raconte

sur les réseaux sociaux

Claude Poissenot1 · Enseignant et chercheur à l’Institut universitaire de technologie Nancy-Charlemagne et au Centre de recherches sur les médiations (Université de Lorraine)

Avec la rédaction

Mise en ligne le 28 mars 2025

La multiplication des outils numériques s’accompagne d’une diffusion massive des images de soi. D’où nous vient ce que d’aucuns pourraient qualifier de « frénésie » et qui correspond en fait à une norme sociale à laquelle nous nous soumettons ?

Photo © Anton Vierietin/Shutterstock

Il est 10 heures. Trois étudiants – Dany, Circé et Aloïse – viennent me voir à la pause entre deux cours pour me poser une question sur leur emploi du temps, dont j’ai la responsabilité. L’échange s’engage dans un climat chaleureux et de respect mutuel. Ils sont en 2e année de bachelor « Métiers du livre », et nous avons eu l’occasion de construire ce lien prenant en compte nos statuts et personnalités différents.

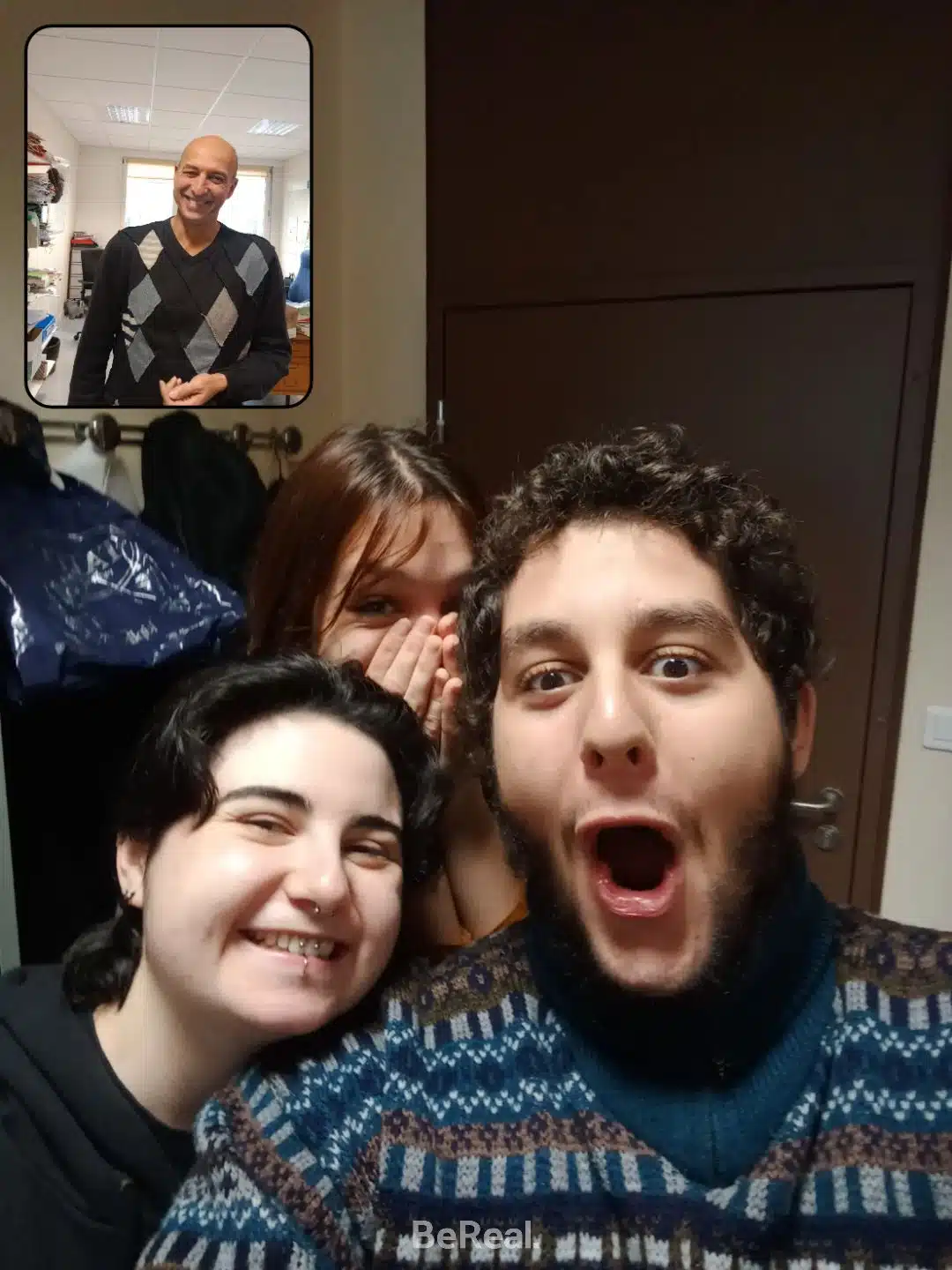

Tout à coup, le téléphone de Dany émet un signal. « C’est l’heure du BeReal ! » Heureusement, j’ai entendu parler de cette application qui demande à ceux qui l’ont téléchargée de poster, une fois par jour et à un moment qu’ils n’ont pas choisi, un cliché de ce qu’ils sont en train de faire. Pour cela, il faut prendre une photo et un selfie dans les deux minutes qui suivent la notification. « Monsieur, vous voulez bien que je vous prenne ? » Après un instant d’hésitation, j’accepte sans véritablement savoir quel sera le destin de cette photo. Dany a contribué à créer une atmosphère chaleureuse dans la promotion, je cède en souriant. Puis vient le temps du selfie où Dany se met en scène avec ses deux camarades.

Il y a trente-cinq ans, j’aurais pu être à la place de Dany, mais cette interaction aurait été inenvisageable. Bien sûr, le téléphone portable n’avait pas investi nos vies, pas même Internet. Mais surtout, les rôles sociaux des étudiants et des enseignants étaient fixés de manière plus rigide. L’expression de sa singularité était possible, mais n’occupait pas la même place qu’aujourd’hui.

Prendre la pose et s’exposer ensemble était un acte inenvisageable jusqu’il y a peu, tant pour un professeur d’université que pour un étudiant. Les réseaux et les rôles sociaux ont bien changé.

© DR

Chaque époque édicte une norme sociale définissant l’individu. Les sociologues de l’individu estiment que, depuis les années 1960, s’est installée la deuxième modernité. Là où, dans la première modernité (du milieu du XIXᵉ siècle aux années 1950), les statuts s’imposaient aux individus, ils ne sont plus qu’une composante parmi d’autres de la personne. Nous sommes passés d’un individualisme abstrait à un individualisme concret et différencié. Les individus, qui étaient définis par leurs références à des principes universels, mettent désormais l’accent sur ce qui les distingue et se méfient de principes abstraits au profit d’actes concrets.

La démocratisation de l’ego

C’est dans ce contexte que le récit et la mise en scène de soi deviennent une norme sociale. Ils n’ont pas attendu le numérique. Le Dictionnaire de l’autobiographie2 donne à voir la diversité des manières de se raconter mais, des Confessions de Rousseau aux Mémoires de de Gaulle, cette mise en scène publique de soi concernait des figures littéraires ou politiques. Le numérique a permis de démocratiser ce récit de soi. Les réseaux sociaux reposent sur cette nécessité des individus contemporains à se construire et à être reconnus par les autres. Ils ont à le faire, car leur définition par l’extérieur (leurs statuts, leurs appartenances) ne suffit plus pour satisfaire à la norme d’exister comme une personne.

Comment se construire comme une personne ?

La construction de soi se révèle extrêmement complexe et difficile à décrire en peu de mots. On peut repérer deux principales modalités utilisées par chacun. La première consiste à bâtir un grand récit de soi, une identité narrative qui se reformule en permanence. La seconde consiste à prendre en compte l’expérience sensible de soi. L’identité se construit par le biais du sensible, par son corps. Se « sentir bien » ne dit rien explicitement sur le contenu de qui nous sommes, mais nous signale que cela touche à notre personne.

Les réseaux sociaux tels qu’Instagram doivent leur succès aux possibilités qu’ils offrent de s’exprimer à titre personnel. Historiquement, Facebook s’est imposé du fait qu’il s’est présenté comme un instrument qui réunit ces deux dimensions de la construction de l’identité personnelle : le récit (book) et le corps expressif et notamment le visage (face). TikTok a capté les jeunes générations avec des vidéos brèves, tandis que LinkedIn met l’accent sur la dimension professionnelle, bien qu’il inclue aussi des éléments personnels.

Le besoin permanent de validation

Si, comme l’affirme le sociologue Jean-Claude Kaufmann, « l’identité est l’histoire de soi que chacun se raconte »3, ce récit à la première personne a besoin de recevoir une validation des autres. Ce besoin est comblé par les proches ainsi que par les anonymes à travers leurs regards. Les outils numériques ont prospéré de façon considérable en répondant à cette demande. Depuis les premiers forums de discussion (années 1990), les blogs (années 2000) et jusqu’aux réseaux sociaux, Internet rend possible une mise en scène de soi, condition de sa validation. Le regard des autres transforme les éléments de notre vie en supports identitaires « grâce auxquels l’individu parvient aujourd’hui à développer cette conscience d’exister comme entité singulière et différenciée »4.

Entre validation et quête d’attention, les réseaux sociaux nourrissent notre besoin de reconnaissance.

© Africa Pink/Shutterstock

Mais le besoin de reconnaissance concerne aussi le mode de vie de chacun. Il s’agit de montrer la richesse et la diversité de ses activités et de ses relations. Dany m’a confié que, le mieux (« le plus cool ») qui puisse arriver, c’est que l’heure du BeReal tombe pendant une soirée ou un concert. À l’inverse, quand c’est au moment d’un cours, cela est moins valorisant.

Soigner son apparence et « être authentique »

La reconnaissance concerne également l’apparence. Il s’agit de se mettre en valeur par tous les moyens possibles, du maquillage à l’éclairage, en passant par la tenue vestimentaire ou la pratique de la musculation. Les outils numériques aident dans cette mise en scène de soi, notamment par des filtres. Parfois, l’individu choisit de renoncer à son visage comme pour échapper au regard des autres. On intègre la fiction dans le récit de soi plutôt que de se donner à voir « réellement ». C’est ainsi en opposition avec ces possibilités que BeReal a bâti sa position. Les personnes sont montrées « sans filtre », prises sur le vif de leur réalité et de leur apparence du moment, censées révéler qui elles sont « vraiment ».

La définition de l’individu comme une personne à distance de ses seuls rôles conduit ainsi au « sacre de l’authenticité »5. Il s’agit toujours d’une mise en scène puisque l’individu choisit de renoncer ou d’adopter des codes de l’apparence, des manières de parler ou de se comporter. C’est par cette mise en scène (y compris authentique) que les individus s’approprient leur identité. À défaut d’être définis de l’extérieur par les statuts anonymes, ils se construisent par l’image qu’ils donnent à voir.

Un nouveau lien social

Les statuts, qui n’ont pas disparu, ne suffisent plus à définir les relations. Les individus sont désormais plus exposés personnellement. Ils ont davantage l’occasion de construire des relations interpersonnelles, mais avec ce que cela implique de fragilité et de manipulation.

Le BeReal avec Dany a acté une relation non dénuée d’attachement qui n’aurait pu s’exprimer dans le passé. Mais, en tant qu’enseignant, je dois m’adresser à tous les étudiants, y compris ceux qui ne souhaitent pas établir ce type de lien avec moi. Et j’ai dû demander à Dany de sortir de cours l’an dernier (à cause de ses bavardages) pour pouvoir continuer à avancer dans mon programme. Ainsi va la vie complexe dans la deuxième modernité.

- Cet article est une version condensée de « Insta, TikTok, BeReal : pourquoi on se (la) raconte sur les réseaux sociaux », mis en ligne sur theconversation.com, 16 avril 2024.

- Françoise Simonet-Tenant (dir.), Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi de langue française, Paris, Honoré Champion, 2017, 848 p.

- Jean-Claude Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Paris, Fayard, 2010, 352 p.

- Christian Le Bart, L’individualisation, Paris, Les presses de Sciences Po, 2008, 320 p.

- Gilles Lipovetsky, Le sacre de l’authenticité, Paris, Gallimard, 2021, 432 p

Partager cette page sur :