Libres, ensemble

Peut-on accueillir

toute la misère du monde ?

Propos recueillis par Louise Canu · Journaliste

Mise en ligne le 15 décembre 2023

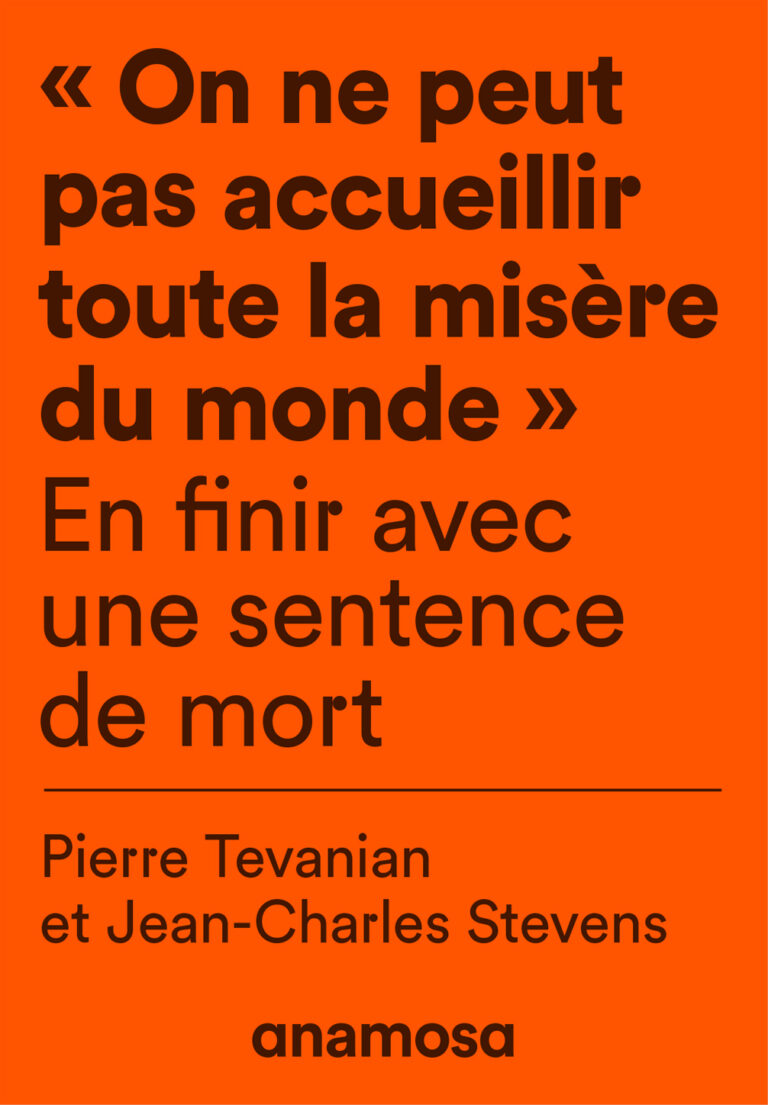

Non, on ne peut pas offrir le gîte et le couvert à toutes les personnes dans le besoin – mais cela n’a jamais été la question. Dans On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En finir avec une sentence de mort, le philosophe Pierre Tevanian et le juriste Jean-Charles Stevens analysent un coup de force rhétorique aux relents xénophobes. Avec Jean-Charles Stevens, nous avons parlé du délitement de nos États de droit, du « grand soir » et imaginé un monde sans politiciens. Pourquoi pas ?

Illustration © Shutterstock.IA

(Image créée par Shutterstock Generate sur requête de Louise Canu)

« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est une phrase xénophobe. Pourquoi ?

Principalement car cette phrase ne fait pas état de personnes, mais de misère. Utiliser un terme comme « misère » pour parler de personnes réfugiées, demandeur.euse.s d’asile, de personnes migrantes, c’est un glissement xénophobe qui déshumanise le discours. La misère serait une maladie, quelque chose de terrible qu’on ne veut pas sur notre sol.

Qui est ce « on » ?

Le « nous », ce sont les nationaux. Les Français, les Belges. Il s’oppose à « eux », un concept flou qui désigne selon les périodes de l’histoire et des lieux, les personnes migrantes, les personnes afro-descendantes, les personnes arabes, musulmanes, d’origine rom… Il dépend du sentiment d’intégration que vous percevez chez l’autre : « Mon voisin est arabe, je l’aime bien, il est bien intégré. » D’une manière générale, ce « eux » disqualifie toutes les personnes étrangères ou assimilées de près ou de loin. Ce terme est problématique car il crée à la fois une communauté fictive (il présuppose que votre interlocuteur et vous-même fassiez partie de la même communauté) ainsi qu’une communauté exclusive, qui pose les frontières entre le « nous » et le « eux ».

Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens, On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En finir avec une sentence de mort, Paris, Anamosa, 2022, 80 pages.

Le fait d’affirmer qu’« On ne peut pas » agirait comme « un nouveau coup de force rhétorique, là encore dans le sens d’une responsabilisation ».

C’est comme dire : « On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. » On présente cette affirmation comme un absolu, une vérité mathématique. On ne peut pas, car c’est impossible, il n’y a pas à discuter là-dessus. Ce terme retire la question du choix. Pourtant, des pays bien moins riches que la Belgique ou la France accueillent proportionnellement davantage de personnes migrantes. Il ne s’agit pas de « pouvoir », mais de ne pas « vouloir » ouvrir ses portes dans les conditions actuelles.

Venons-en à la question de l’accueil. Vous expliquez, dans votre livre, qu’en choisissant les termes « accueillir » ou « héberger », on laisse la métaphore domestique s’inviter dans les esprits.

Le terme « accueillir » vise à faire penser qu’il s’agit de répondre au défi migratoire en invitant les migrant.e.s dans notre salon. Vous savez, cette phrase qu’on entend souvent : « leur donner nos femmes et notre pain ». Il y a tout un fantasme derrière ce terme, mais il dépolitise la problématique et efface la notion de prise en charge collective de la question migratoire.

« Toute » la misère du monde ?

C’est là que le tour de force est total. Ce mot provoque un effet totalisant : il n’y a aucune demi-mesure. On glisse d’une question conjoncturelle qui mérite concrètement une réponse à une question générale absolue : on est huit milliards sur terre, dont 110 millions de migrant.e.s, et il s’agirait de tous les accueillir en Belgique ou en France. Déjà, la plupart de ces personnes ne souhaitent pas venir en Belgique ou en France mais préfèrent rester chez elles dans des conditions dignes. Effectivement, si l’on pose la question en ces termes : « Faut-il accueillir toute la misère du monde ? », on sera tentés de répondre qu’on ne peut pas. Mais c’est une fausse question.

De nombreuses associations ont dénoncé une « géométrie variable » dans l’accueil des personnes migrantes. Les dispositifs de solidarité envers la population ukrainienne ont été effectivement plus généralisés que pour l’accueil des populations afghanes fuyant le régime taliban, un an plus tôt. Y a-t-il des bons et des mauvais immigrés ?

Au-delà du fait que les Ukrainiens aient été victimes d’une agression militaire indéniable, il y a la question de la proximité géographique, le fait qu’ils soient blancs, européens, chrétiens et que leur niveau socio-économique soit proche du nôtre… Ces facteurs-là pèsent sur la balance. Avec l’invasion russe, on s’est rendu compte qu’il était possible d’accueillir des migrants.

Le dispositif de « Protection temporaire » (qui octroie aux individus fuyant leur pays en guerre l’autorisation provisoire de séjour qui leur permet d’exercer une activité professionnelle, NDLR) existe depuis 20 ans. On peut donc l’activer dans ce genre de situations. On se demande pourquoi il n’a pas été déclenché avant… Comme quoi, cette impossibilité est toute relative.

Quelle serait « la » bonne question ?

La bonne question, c’est celle de l’hospitalité. Il s’agit d’une pratique ancestrale, aussi vieille que l’humanité, qui tend pourtant à disparaître. Il faut la repenser et déterminer de quelle manière on la prend en charge. La question de l’accueil est difficile, et sa réponse complètement insatisfaisante au niveau collectif. C’est pour cela que ce sont les individus qui se retrouvent à prendre cette question en charge : ce sont les gens qui accueillent et hébergent. Pensez au cas de l’agriculteur français Cédric Herrou. Il va dans les montagnes repêcher des personnes seules et des familles qui traversent les Alpes au risque de leur vie. Il les récupère et les héberge chez lui, le temps qu’ils puissent redémarrer. C’est considéré comme une aide à l’immigration clandestine, ce que d’autres appellent « délit de solidarité ». Les personnes qui apportent ce type de soutien sont sans cesse arrêtées par la police, menacées de sanction financière ou plus. Pourtant, porter assistance et secours en montagne a toujours existé, mais on restreint désormais cette aide à cause de statuts administratifs. Alors oui, en Belgique, nous avons bien sûr des dispositifs d’accueil au niveau fédéral, mais tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là est pris en charge au niveau individuel, et c’est très lourd.

La question de l’accueil migratoire doit être posée collectivement, pour une meilleure prise en charge politique.

© Gérard Bottino/Shutterstock

En France, le projet de loi « Immigration » adopté par le Sénat souhaite renforcer le contrôle de l’immigration dans une version durcie par rapport à celle proposée par le Gouvernement. Que diriez-vous de cette loi, qui vise à « contrôler l’immigration » et « améliorer l’intégration » ?

Je ne sais pas si ceux qui font cette loi pensent réellement qu’elle va régler quoi que ce soit. On est sur un effet d’annonce, beaucoup de messages sont adressés à la population, censés répondre à une préoccupation. « Vous êtes inquiets à propos de votre sécurité ? Ne vous inquiétez pas, on s’en occupe. » Mais dans les faits, cette législation ne va pas empêcher les gens de continuer de venir en Europe. Je ne crois pas du tout à l’effectivité d’une telle mesure. Les personnes ne migrent pas en regardant la législation nationale.

La législation peut intervenir, mais ce n’est pas la première préoccupation. Les médecins se sont élevés à raison contre la suppression de l’aide médicale d’État (AME). Ils revendiquent la question du soin de l’autre et du respect du serment d’Hippocrate. En plus, c’est une question de santé publique. Supprimer les soins préventifs, cela signifie que les gens vont arriver aux urgences dans des situations catastrophiques qui coûteront en fait beaucoup plus cher à la sécurité sociale.

Vous nous disiez qu’il est difficile de repenser l’hospitalité dans les conditions actuelles. Nos imaginaires collectifs sont-ils bloqués ?

Tout à fait. La question du « qu’est-ce que le nous ? » devient très floue, beaucoup de gens ne se reconnaissent plus dans le « nous » d’une communauté nationale ou internationale. On n’a pas encore développé de nouvelles manières d’être ensemble. Pourtant, les conditions l’exigent : les gens vont et viennent d’un territoire à l’autre. Les personnes qui font preuve de solidarité prennent des risques… Il y a donc une pression à ne pas le faire. Et c’est ça qui est dangereux, car on en vient à tolérer l’intolérable.

En tant que juriste, vous, qu’imaginez-vous ?

Je crois très fort dans le pouvoir de la démocratie. L’un des gros enjeux est d’arriver à renforcer la participation démocratique. Il faut partir des gens, nos sociétés ne font pas suffisamment intervenir leurs citoyens. Il faut aller plus loin. Par exemple, des panels de citoyens vraiment représentatifs et donc tirés au sort dans la population, qui prennent le temps de rencontrer et discuter avec des experts. Devenir parties prenantes de nos choix de société. Cela vaut pour toutes les questions, pas seulement les migrations. Tant que nous laissons les questions politiques phagocytées par un petit groupe de gens minoritaires et pas du tout représentatifs de la population, nous fonçons dans le mur. En France, ce qu’il s’est passé avec la Convention Citoyenne sur le climat est assez parlant. Les grosses manifestations des Gilets jaunes ont déstabilisé le pouvoir. Le gouvernement a prétendu entendre les revendications des Français.e.s et a mis en place une convention citoyenne, où les gens pourraient participer au traitement de la question climatique. Qu’est-ce qu’il s’est passé ? La plupart des propositions des citoyens étaient beaucoup plus radicales que toutes les propositions faites par le gouvernement. Les gouvernants ont reculé, parce que ces propositions risquaient de remettre en question notre modèle de société. C’était un très beau mouvement de discussion entre citoyens et experts, mais c’est tombé à l’eau. Cela pose la question de la démocratie : donner du pouvoir aux gens, ce n’est pas seulement leur accorder le droit de donner leur avis. Et pas seulement un référendum avec des questions mal posées, mais bien les faire participer à l’élaboration de la question.

La participation radicale du corps citoyen est un des enjeux majeurs de notre démocratie.

© Rawpixel/Shutterstock

Faudrait-il supprimer le métier de politicien ?

Mais cela devrait être interdit, de faire une carrière dans la politique ! C’est intéressant, car si vous regardez, une carrière est le lieu où l’on y fait de l’extraction de pierres. Nos politiques font de l’extraction du pouvoir démocratique, ils en ont fait leur boulot et y passent toute leur vie. Pour moi, il y a un problème fondamental là-dedans. On ne peut pas construire une vie sociale sur le fait de détenir le pouvoir. Il y a une perversion dans le système qui produit une course à l’électeur.

On attend le « grand soir », alors ?

Soit on mène une révolution, mais on peut se demander quelle en sera l’issue, soit on transforme en profondeur nos institutions, en faisant participer les gens de manière radicale. Le changement ne viendra pas d’en haut. Nous avons des castes de personnes qui ont décidé de faire carrière dans la politique. D’autant plus que nous avons un pouvoir exécutif, à l’heure actuelle, qui n’en a rien à cirer des lois. Je pense spécifiquement à la question de l’accueil des demandeurs et des demandeuses d’asile en Belgique. Cela fait des années que Fedasil opère un tri dans l’accueil des migrant.e.s, des années que le juge les condamne systématiquement, mais rien ne change. J’ai tendance à être un peu dubitatif sur le pouvoir réel de la loi, mais je pense qu’il faut se battre pour l’État de droit. Comme notre système judiciaire est surchargé et sous-financé, c’est une lutte énergivore. Mais il faut lutter…

La Belgique n’est pas le seul pays à prendre ses distances avec l’État de droit.

C’est sûr que c’est une tendance générale en Europe. Les droits fondamentaux ne font plus rêver… Pendant toute une période, de l’après-guerre jusqu’aux années 1990, ces droits servaient de lead. Seuls des groupes très marginaux se révélaient explicitement en désaccord avec ces droits fondamentaux. Nous sommes désormais dans une situation où le Premier ministre en Angleterre admet réfléchir à se retirer de la Convention européenne des droits de l’Homme car c’est bien embêtant de ne pas pouvoir renvoyer les demandeurs et des demandeuses d’asile au Rwanda. Clairement, il y a un discours ambiant qui dit : l’État de droit, ça nous emmerde.

Si le droit ou l’État ne font plus rêver, c’est peut-être le signal qu’il est temps de pouvoir développer quelque chose de nouveau. Ce n’est pas une raison pour tout jeter à la poubelle, mais les modalités dans lesquelles nous sommes actuellement semblent un peu démodées. La preuve, c’est que les gouvernants arrivent à s’asseoir dessus. Avant, le racisme était vu comme une limite, maintenant ça pose beaucoup moins de problèmes. À nouveau, il s’agit désormais de réfléchir au traitement de cette question-là. Comment est-ce qu’on travaille avec ça ?

Je vous retourne la question.

En Belgique, on a la chance d’être un très petit pays, et on n’en profite pas. On craint toujours que si on fait quelque chose, les 27 vont nous taper sur les doigts. Mais ce n’est pas une réponse, ça. Les petits pays ont quelque part des cartes à jouer, peuvent être pionniers, lancer des initiatives, tenter de répartir autrement les sous, gérer autrement la mobilité, la question de l’accueil des populations… En Belgique, on a aussi un principe de répartition des pouvoirs qui ne sont pas des plus effectifs. Je pense qu’il y a toute une série de compétences qui gagneraient à être retransmises à des niveaux très locaux, ce qui permettrait de prendre plus d’initiatives. Pensez au récent scandale de la gestion de l’eau. Apporter des compétences réelles aux autorités locales, en matière de gestion des polluants, permettrait de prendre des décisions bien plus radicales que ce qui est fait au niveau national ou européen. Quand on entend qu’ils ont prolongé de dix ans le glyphosate, on se dit que c’est dingue… Alors qu’on a des communes qui se positionnent « zéro pesticide ! » J’ai tendance à croire que le niveau local porte plus de potentiel d’action. Partir du local, et partir des gens.

Partager cette page sur :