Rendez-vous avec

Douglas Kennedy

Derrière les peurs,

un espoir de changement

Propos recueillis par Catherine Haxhe · Journaliste

Mise en ligne le 28 novembre 2023

Dans Pour qui sonne le glas, Ernest Hemingway a écrit : « Êtes-vous communiste ? - Non, je suis antifasciste. - Depuis quand ? - Depuis que j’ai compris ce qu’était le fascisme. » Ce dialogue est aussi l’épigraphe du dernier roman d’anticipation de Douglas Kennedy, auteur que l’on dit être le plus européen des Américains. Consacré en 1998 grâce à L’Homme qui voulait vivre sa vie, son premier grand succès, celui qui poursuit le bonheur au long de ses vingt-sept romans n’a jamais cessé en plus de trente ans de nous tirer de nos rêveries pour nous mettre face à la vérité : l’amour éternel, le couple parfait, les tribulations de la finance, les familles comme autant de sociétés secrètes, nos démocraties en difficulté, le recul du droit des femmes à l’IVG. Douglas Kennedy nous revient avec une dystopie qui plonge les États-(dés)Unis dans le noir. Le plus effrayant, c’est que le pire pourrait bien arriver.

Photo © Shutterstock

2045, une nouvelle guerre de Sécession a divisé les États-Unis. Entre une société ultra-puritaine, réglementée, religieuse, sans liberté et une société d’aspect plus démocratique, mais sous contrôle permanent, le choix relève d’une aporie, il est donc impossible. L’avenir est sombre. Êtes-vous à ce point pessimiste, cynique ou est-il encore temps d’organiser la résistance ?

Depuis 1968, nous vivons une guerre culturelle aux États-Unis. Il y a une fracture entre les côtes est et ouest, qui remonte à l’élection de Richard Nixon. Voilà cinquante-cinq ans que l’on vit avec cette division. On ne s’aime plus et on ne se comprend plus. Et cela n’a fait que s’accroître à partir des années 1980 et l’arrivée au pouvoir de Reagan, qui a estimé qu’on n’avait plus besoin de démocratie sociale, qui a détruit tous les programmes de Roosevelt, comme le New Deal, et qui a surtout fait alliance avec les fondamentalistes religieux. Car avant cela, dans les années 1970, le point de vue du Parti républicain était de rester en dehors des chambres des citoyens. La loi Roe vs Wade, qui consacrait le droit à l’avortement au niveau fédéral, fut décidée dans une Cour suprême disposant d’une majorité républicaine. Mais avec la montée en puissance des évangélistes, c’est l’avortement qui est directement ciblé. Cette situation est à son paroxysme depuis que Donald Trump a été président. Un mec qui drague les stars de porno, qui paye les avortements de ses maîtresses, qui est sexiste, pas chrétien. Mais il est le cheval de Troie des fondamentalistes, parce qu’il dit : « Soutenez-moi, et je vais faire exactement ce que vous voudrez. »

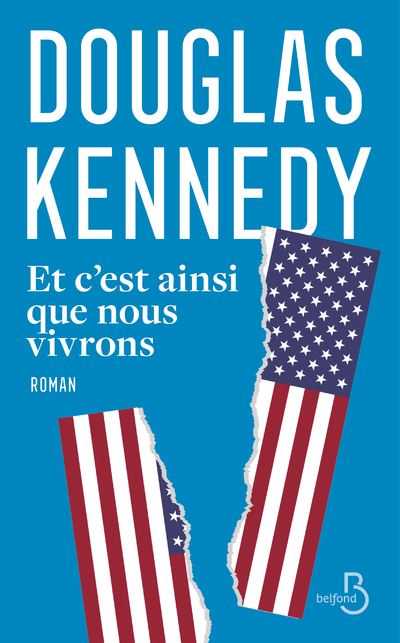

Douglas Kennedy, Et c’est ainsi que nous vivrons, Paris, Belfond, 2023, 336 pages.

On dit de vous que vous êtes l’auteur américain le plus francophile, le plus européanisé. Pourquoi vivez-vous la moitié de votre temps en Europe ?

J’ai fait une partie de mes études à Dublin, j’ai vécu onze ans en Irlande, j’ai un passeport irlandais. J’ai une hypothèse sur la vie : « Tout est supportable avec une bière. » J’ai aussi vécu à Londres et j’ai un pied-à-terre à Paris. J’ai eu besoin à un moment de ma vie de prendre de la distance avec ma famille et mon pays. Mais en 2011, j’ai décidé de revenir aux États-Unis, parce que le lieu dont vous êtes originaire, c’est comme votre famille, c’est la dispute perpétuelle, mais ce sont vos racines. Je voulais être là-bas la moitié du temps. Quand j’ai commencé à réfléchir à ce roman, c’était après un dîner avec un camarade d’université, un Américain, véritable golden boy. Nous étions au milieu du confinement. J’ai proposé un resto coréen très simple dans mon quartier new-yorkais. Nous étions à l’extérieur, sous la neige. C’était juste après l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade garantissant le droit à l’avortement sur l’ensemble du territoire. Et cet ami, même s’il est riche et socialement très progressiste, m’a dit : « J’en ai marre des voyous du Sud, des néo-chrétiens, qui sont des néo-crétins. Franchement, qui contrôle l’argent ici, chez nous ? Ce sont les deux côtes : la Californie, qui a le pôle high-tech le plus important du monde, et ta ville natale, New York, qui est le centre de la finance globale. Pourquoi devrions-nous continuer à subventionner des voyous ? Tous ceux du Midwest qui sont contre notre société et notre constitution laïque, contre la séparation de l’Église et de l’État, qui est primordiale pour notre démocratie ? » Après cette entrevue avec mon ami je me suis dit voilà, j’ai l’idée de mon prochain roman, une fracture entre les deux côtes et le reste, les États du milieu et du sud. C’est l’un de mes thèmes de prédilection depuis longtemps. Le pays est né d’une expérience religieuse extrême. C’est constitutif de notre histoire. J’ai dit une fois à la radio publique aux États-Unis : « Les puritains qui ont fondé le Massachusetts en 1623 étaient les talibans du xviie siècle. » Cela a fait scandale, mais c’est la vérité. J’ai étudié l’histoire puritaine à l’université, c’était hallucinant, une théocratie très facho. Ça, c’est dans l’âme américaine.

Quelle est votre vision de la laïcité ? Est-elle aujourd’hui absente aux États-Unis ?

Oui et non… Il y a beaucoup de résistants, comme moi, qui disent : « Non, désolé, c’est laïque ici, c’est séculier. » La vérité, c’est que le centre a complètement disparu partout. Et avec lui perdurait l’idée que la religion est un choix personnel qui doit rester en dehors des choses législatives. Maintenant, regardez la Cour suprême, c’est une justice religieuse et de droite. Est-ce que c’est possible de maintenir un système laïque ? Tel est le grand débat aux États-Unis. De temps en temps, je pense que c’est la revanche des hommes blancs. Et le symbole, c’est Donald Trump, homme blanc, misogyne, raciste, sexiste, qui cultive la peur. Dans Et c’est ainsi que nous vivrons, j’imagine une société très puritaine, très religieuse, et puis une autre qui ne l’est pas, qui semble très libre pour tous, néanmoins c’est le règne de l’ultra-surveillance, on sait exactement ce que chaque citoyen fait à tout moment. Est-ce qu’on va vers ça aussi ? Cette société d’ultra-surveillance est là pour freiner nos libertés individuelles. Si ce n’est pas la religion, c’est la technologie qui nous empêche de vivre comme on le souhaite.

Quand j’ai commencé à écrire ce dernier roman, à créer ces deux pays, j’ai pris des notes dans mes calepins : « Attention, Douglas, ce ne doit pas être un western, pas de chapeau noir, pas de chapeau blanc. Pas non plus de vaisseaux spatiaux, pousse juste le curseur un peu plus loin. » Et ce ne fut pas très compliqué, car oui, pour moi, l’avenir, ce sera sous surveillance. Ça, c’est clair. Un policier m’a dit il y a huit ans : « Même si nous ne sommes pas en Corée du Nord, on peut vous trouver en quinze secondes. » Si vous avez un portable, vous êtes instantanément sous surveillance. Je suis effrayé par l’avancée de la technologie, comme beaucoup. À cela s’ajoute la question suivante : « Qui lit encore aujourd’hui ? » Tout le monde s’est dit que pendant le confinement la lecture allait reprendre ses droits. La vérité fut tout autre. Nous sommes tous obsédés par les écrans. Regardez dans le métro, l’autobus, le train, les gens sont face à leur portable. Et surtout la génération de mes enfants. Ça, c’est un grand problème.

Un grand problème pour le débat d’idées ?

Oui, accepter d’autres idées, en débattre, c’est essentiel. Et c’est par la lecture que cela peut se nourrir, pas par les réseaux sociaux. Les algorithmes ne nous donnent que du contenu semblable à nos idées, dont les auteurs sont des gens qui pensent comme nous, ce qui nous conforte dans ce que nous savons déjà. C’est humain de chercher des réponses au temps qui passe. Les partis d’extrême droite et, parfois, d’extrême gauche ont des points de vue très manichéens face à ces questions. Chaque système totalitaire, depuis la nuit des temps, offre des réponses toutes faites et simplistes. C’est rarement nuancé. Raison pour laquelle les écrivains, les philosophes, les intellectuels sont toujours le point de mire des systèmes totalitaires, parce qu’ils émettent l’hypothèse qu’il n’y a pas vraiment de réponse, qu’il y a seulement des questions. Donc, comment peut-on changer ça ?

En communiquant ?

Oui. À Brive, l’année dernière, j’étais à côté d’un écrivain américain, Jim Fergus, qui m’a dit : « Oh oui, notre pays, Douglas, c’est cuit, c’est foutu. » Et j’ai répondu : « Écoute, Jim, j’ai peur. Mais rien n’est foutu. » Il faut continuer à espérer et communiquer cet espoir de changement.

Nous vivons une guerre culturelle aux États-Unis. Il y a une fracture entre les côtes est et ouest, qui remonte à l’élection de Richard Nixon.

© Shutterstock

Vous travaillez sur un prochain livre à sortir avant fin 2023, un essai politique sur votre pays, les États-Unis, et votre vision pour les élections de 2024…

C’est une demande de mon éditeur, j’y témoignerai de mon rapport très conflictuel avec mon pays, que j’adore, mais qui me fait peur. 2024 y sera une année d’élections primordiales. Joe Biden est, je pense, plus progressiste qu’Obama ou que Clinton. Et il a fait un carton dans le domaine de l’économie. L’inflation est stable maintenant. Est-ce que cela va influencer les choses ? Je ne crois pas, car aux États-Unis, l’image compte beaucoup. Et le problème avec Joe Biden, c’est un peu l’image de la nuit des morts-vivants. Je l’admire beaucoup, je l’ai rencontré cette année à la Maison-Blanche et je pense qu’il est idéal, parce qu’il a une vraie vision, il est réaliste. On a besoin de réalistes, pas d’idéologues. Mais son image n’est pas assez jeune et dynamique, c’est vrai. Et je n’ai pas envie de m’étendre sur le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il est dangereux, d’extrême droite, sa formation est solide – il est allé à Yale et Harvard –, il est très religieux aussi. Comparé à DeSantis, Trump serait presque un ange. Les républicains très à droite sur l’échiquier américain ont fait de grandes écoles : Ted Cruz, sénateur du Texas, Princeton et Harvard. Josh Hawley, sénateur du Missouri, Stanford et Yale. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des gens bardés de diplômes, mais aux idées nauséabondes.

Écrire, est-ce comme dans un jeu d’enfant, jouer à être un autre ?

Oui, sans doute. Quand j’avais 8 ans, à la demande de notre institutrice, Mme Flag, j’ai écrit une nouvelle. C’était l’histoire d’un enfant qui se perd dans un supermarché à Manhattan et qui subitement se sent mieux, libéré du joug de sa mère, mais aussi de ses angoisses. C’était très freudien et cela commençait comme un jeu d’enfant. Depuis, l’écriture est une thérapie, j’en ai besoin, j’écris presque tous les jours en dehors des vacances, c’est autant une discipline qu’une forme d’équilibre. Comme beaucoup d’écrivains, je ne peux pas contrôler la vie, mais je peux contrôler l’écriture. J’écris toujours à la première personne, « je », mais ce « je » peut être un homme, une femme ou un enfant, comme dans Les Fabuleuses Aventures d’Aurore, le livre illustré que j’ai écrit avec Joann Sfar. Le narrateur ou la narratrice mène l’histoire, mais derrière c’est toujours moi qui tire les ficelles.

Comparé à DeSantis, le traditionnaliste gouverneur de Floride qui souhaite se présenter aux présidentielles américaines, Trump serait presque un ange.

© AFP/Andrew Caballero/Reynolds Drew

On dit souvent que sans espoir la révolution n’est pas possible ; faites-vous votre propre révolution par l’écriture et gardez-vous espoir ?

Je pense qu’avant cette révolution il y aura d’abord un coup d’État de l’extrême droite contre les gouvernements centristes du fait de l’érosion des valeurs démocratiques, comme en Angleterre avec Boris Johnson. Ensuite une révolution dans la rue. Je suis un homme de la démocratie sociale, qui a très bien fonctionné dans les années 1960-1970. Mais depuis que Reagan et Thatcher ont exercé leurs mandats, on a vu les choses changer à cause du néolibéralisme adopté par Tony Blair ou Clinton et Obama aussi en quelque sorte. Le résultat ? Les grandes villes sont inabordables pour la majorité des gens et les professions intellectuelles sont dévaluées, il n’y a plus que l’argent et les nouvelles technologies qui comptent. Mais où sont les lecteurs et les lectrices de demain ? Comment ramener les enfants nés avec Internet et les écrans vers le livre ? Sur ce point je ne suis pas du tout optimiste et je ne sais pas comment faire ma révolution. Si ce n’est poursuivre mon travail. Écrire et écrire encore. Je ne m’arrêterai sans doute jamais.

Pourquoi est-ce important de lire des romans ?

On lit pour découvrir qu’on n’est pas seul. Mais aussi parce que c’est un miroir de nos jours. Tout le monde a besoin de narration pour comprendre la vie. Un roman, c’est privé, on est seul face à une histoire, face à un livre, c’est magnifique. Quand je vois quelqu’un avec un livre dans un métro ou un train, j’ai envie d’aller l’embrasser ! Même dans les pays où les écrivains sont vénérés, comme en France, les ventes ont chuté considérablement en moins de cinq ans. Pourquoi ? À cause des écrans bien sûr. Je parle avec des gens cultivés, avec un sérieux bagage, mais qui me disent « oh je n’ai plus beaucoup le temps de lire ». Bien sûr qu’ils ont le temps, mais ils le passent à autre chose et c’est dangereux.

Ce roman-ci est-il plus politique que les autres ?

Sans doute, mais j’ai glissé une réflexion politique dans presque dans tous mes romans. Mon premier succès, L’Homme qui voulait vivre sa vie, renfermait une critique du conformisme américain ; dans La Poursuite du bonheur, il s’agissait de la chasse aux sorcières du maccartisme des années 1950 ; dans Les Charmes discrets de la vie conjugale, des années 1960 et de la guerre froide ; dans La Symphonie du hasard, du coup d’État au Chili ; dans Les Hommes ont peur de la lumière, d’un questionnement sur l’avortement. Bien sûr, Et c’est ainsi que nous vivrons propose une vision de 2045 sans plus aucune vie privée et deux systèmes dans lesquels aucun homme ne peut être heureux, soit un totalitarisme de contrôle, soit une théocratie. Je ne suis pas cynique, je suis témoin de mon époque. Je lis quatre journaux par jour minimum… et en plus du Monde, de The Guardian, du New York Times et du Washington Post, je lis aussi des journaux très à droite, le Financial Times ou The Telegraph, auquel je suis abonné afin de comprendre ce qui se passe de l’autre côté. De temps en temps, avec un petit whisky, ou plutôt un double, je regarde Fox News pendant une demi-heure. C’est essentiel ! Je suis de centre gauche. Le centre fait référence à un équilibre, et malheureusement, il est de plus en plus menacé.

Zola disait « je pille le réel », Lelouch, « je dévore le réel ». Vous aussi donc ?

Lelouch est plus romantique que moi ! Mais oui, je prends les transports en commun, je fais mes courses, j’observe, je vis une vie quotidienne très simple. Bien que je mette beaucoup de moi dans mes romans, j’essaye de ne pas tomber dans l’autofiction. Je déplore souvent que les sujets de beaucoup d’ouvrages soient le nombril des écrivains, chez moi c’est symboliquement la rue.

Tout le monde a besoin de narration pour comprendre la vie. Un roman, c’est privé, on est seul face à une histoire, face à un livre, c’est magnifique.

© AFP/Aurimages

La vie a-t-elle un sens pour vous ?

Si elle devait en avoir un, il se situerait loin de l’ennui et des huis clos. J’ai trop souffert des huis clos familiaux dans mon enfance. Une vie riche serait faite de découvertes et surtout de culture, de musique, de littérature. Mais il y aura des déceptions bien sûr et de la malveillance. J’ai dit à mes enfants « peut-être que la plus grande déception viendra de vous-mêmes », mais acceptons qu’il y ait des épreuves difficiles. Un paradis fait de glace vanille perpétuelle, non merci, quel ennui, donnez-moi de la complexité. Il faut surtout se méfier des réponses toutes faites.

Le philosophe et théoricien politique Antonio Gramsci a dit : « Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté. » Qu’en pensez-vous ?

Je préférerais dire la lucidité plutôt que le pessimisme ; le pessimisme est paresseux, il n’y a plus rien à faire, selon lui, tout est foutu. Regardez, si j’avais vécu en France au début de 1941, juste après Pearl Harbor, lorsque Hitler avançait, l’avenir était allemand, j’aurais eu envie de me suicider comme le philosophe Walter Benjamin, ou Stefan Zweig. Ou je me serais peut-être noyé dans l’alcool. Et puis trois ans plus tard, tout changeait… Non, il faut rester optimiste mais vigilant, acheter des livres et ne pas chercher de réponses définitives et simplistes.

« Et c’est ainsi que nous vivrons »

Rencontre avec Douglas Kennedy

Libres, ensemble · 26 août 2023

Partager cette page sur :