Accueil - Exclus Web - À table -

Foi de femme,

mangez du riz

Anaïs Pire · Déléguée « Étude & Stratégie » au CAL/COM

Mise en ligne le 8 juillet 2024

La structure patriarcale du référent absent, qui rend la femme et l’animal absents en tant que sujets, élimine les points de référence et engendre des oppressions qui se chevauchent, doit être remise en cause par le féminisme et le véganisme conjugués. »

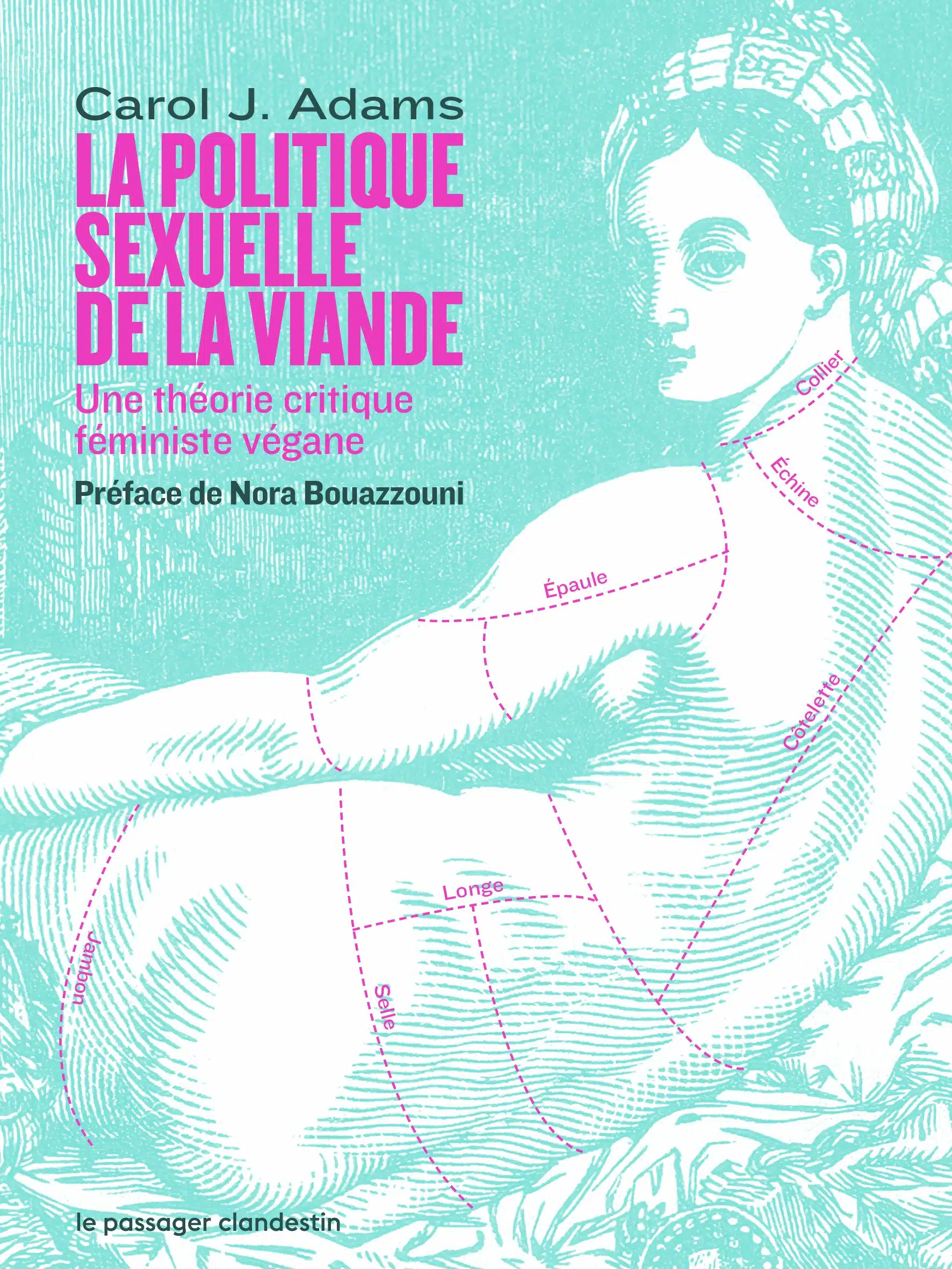

Il est des ouvrages qui, plusieurs décennies après leur première parution, conservent toute la radicalité de leurs idées et par-là, leur pertinence. Trente-cinq ans après sa publication aux États-Unis, La politique sexuelle de la viande de Carol J. Adams a déjà démontré qu’il figurait parmi ces écrits au défi du temps. Toute « Bible de la communauté végane » que le livre soit devenu selon les critiques, l’absence de réédition de celui-ci avait donné un tout autre sens à son statut de « classique underground », puisqu’il était devenu particulièrement difficile de se le procurer. Les éditions du Passager clandestin se sont chargées de redresser ce tort par cette édition anniversaire, augmentée d’une précieuse postface de l’auteure.

Le postulat de Carol J. Adams, qui rapproche le sort des femmes et celui des animaux dans une société patriarcale, est radical, et pourtant il répond à une forme d’intuition tacite. La politique de la viande, sa consommation, son attribution, sa prééminence et tous les discours qui l’entourent sont patriarcaux. Elle repose à la fois sur la hiérarchie des rôles genrés et la mise à mort d’animaux. Sur cette base, l’auteure relie la violence envers les femmes et celle vis-à-vis des animaux par la figure du référent absent : « De la même manière que les cadavres sont absents du langage que nous employons pour parler de la viande, les femmes constituent fréquemment le référent absent dans les descriptions de violence culturelle. »

Forte de cette analyse audacieuse, mais ô combien judicieuse, l’auteure livre un monumental travail de recherche sur les intersections entre féminisme et végétarisme, entre oppression patriarcale et exploitation animale. Si la seconde partie de l’ouvrage est principalement consacrée à de l’analyse historico-littéraire – notamment une démonstration du véganisme de la créature de Frankenstein, éloquente et savoureuse –, celui-ci offre de riches perspectives sociologiques, politiques et philosophiques tout au long de sa lecture. En remettant en question le mode de pensée patriarcale, mais aussi le discours féministe, les démonstrations s’appuient sur de nombreuses représentations autour de la viande ; les romans, bien entendu, mais également les publicités, les expressions courantes, les pratiques sociales, etc.

Subversive et résolument actuelle, l’œuvre de Carol J. Adams plaide pour une nécessaire convergence des luttes entre la reconnaissance des droits des femmes et celle des droits des animaux, dans la mesure où les animaux, comme les femmes, sont invisibilisés et objectifiés par les mêmes mécanismes d’oppression qui fragmentent et dépècent leur individualité propre1.

Comme le souligne son sous-titre évocateur, La politique sexuelle de la viande est « une théorie critique féministe végane ». Ainsi, le féminisme est la théorie, le véganisme est la pratique. Si vous craignez devoir arrêter de manger de la viande à l’issue de cette lecture, l’auteure pourrait vous répondre, pleine d’esprit, que la théorie féministe n’est-elle pas justement censée provoquer des réactions qui modifient les consciences ?

- L’autrice Ovidie a récemment fait le lien entre entre la soumission des femmes et celles de chiens. Lire l’interview réalisée par Catherine Haxhe, « Ovidie ou le corps libéré », 30 janvier 2025.

Partager cette page sur :