Libres, ensemble

Belgique, ça s’écrit

R A C I S M E ?

Mehdi Toukabri · Journaliste

Mise en ligne le 11 septembre 2025

« Un racisme systémique imprègne la société belge et touche de plein fouet les Africains, ainsi que les personnes d’ascendance africaine et plus largement celles perçues comme étrangères, en ce compris les Belges nés sur le territoire. » C’est en ces mots qu’un rapport de l’ONU1 dresse un constat sévère sur les discriminations vécues par les Belges africains. En cause : l’héritage du colonialisme, dont les effets perdurent aujourd’hui, empêchant le Royaume d’assumer pleinement sa responsabilité sur le racisme actuel. Pourtant, la Belgique a déjà entrepris de lever le voile sur son passé colonial, lors d’une commission parlementaire… qui fut un échec. Les raisons de ce fiasco sont multiples et les mesures du gouvernement Arizona semblent même contre-productives.

Photo © In Green/Shutterstock

« Ding-ding ! » Le tram 93 débute sa course. Premier arrêt : Legrand. Le véhicule arrive, ouvre ses portes et laisse entrer les quelques passagers. Geneviève Kaninda reste à quai. Immobile, la trentenaire fixe la statue qui se tient devant elle, derrière les haies, sur le terre-plein du bout de l’avenue Louise. Nègres marrons surpris par des chiens, œuvre de Louis Samain, réalisée en 1869 et érigée en 1895. La scène représente un homme noir dénudé et enchaîné qui protège son fils contre deux chiens. C’est cet endroit que la co-coordinatrice du collectif Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations a choisi pour la rencontre. « Ce marbre est une réplique du plâtre qui se trouve encore aujourd’hui au Palais de Justice de Bruxelles. Il était important pour moi de parler de racisme systémique et d’accès à la justice, symboliquement, face à cette statue »

© Mehdi Toukabri

© Mehdi Toukabri

L’espace public bruxelloises en dit long – et trop peu à la fois – sur l’histoire coloniale de la Belgique. Geneviève Kaninda, co-coordinatrice du collectif Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations, insiste sur l’importance de la contextualisation.

Le socle n’indique rien d’autre que le nom de l’auteur et la date. Aucune mention de la source d’inspiration : La case de l’Oncle Tom (1851), le roman abolitionniste de l’Américaine Harriet Beecher-Stowe. Rien non plus sur le mot « marron » qui désigne ces esclaves en fuite, résistant à leur condition. Et surtout, aucune explication sur les raisons qui ont justifié l’installation de de cette scène violente de l’esclavage dans un des quartiers les plus prestigieux de Bruxelles.

Une absence de contexte qui nourrit encore aujourd’hui l’action du collectif : « On a publiquement contesté la présence de cette statue, car sans plus d’explication, elle ne véhicule qu’une vision dégradante et stéréotypée de l’homme noir. Pour nous, l’espace public est censé être neutre. Or, lorsque l’on permet au public de porter les bonnes lunettes, on comprend vite que l’ensemble des axes que l’on emprunte quotidiennement est truffé de références coloniales. C’est l’idée de nos visites décoloniales2 : des parcours guidés à Bruxelles, et dans d’autres villes, pour mettre en lumière les mécanismes de domination permettant le racisme, et par là réactiver le devoir de mémoire. » Des actions saluées par les experts indépendants de l’ONU dans le rapport de 2025.

L’échec de la commission « passé colonial »

En 2019 déjà, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies pointait la société belge. « Il est clair que la discrimination raciale est endémique dans les institutions belges. La société civile a signalé des manifestations communes de discrimination raciale, de xénophobie, d’afrophobie, et de l’intolérance qui y est associée, et auxquelles sont confrontées les personnes d’ascendance africaine. » Si les mots des experts indépendants de l’ONU en charge de promouvoir la justice et l’égalité raciales dresse à peu près les mêmes constats, ils innovent en pointant directement du doigt l’influence du passé colonial belge sur le « racisme généralisé et systématique qui imprègne encore la nation aujourd’hui »3. Ils appellent « la Belgique à prendre des mesures concrètes pour s’attaquer à l’héritage de son passé colonial ».

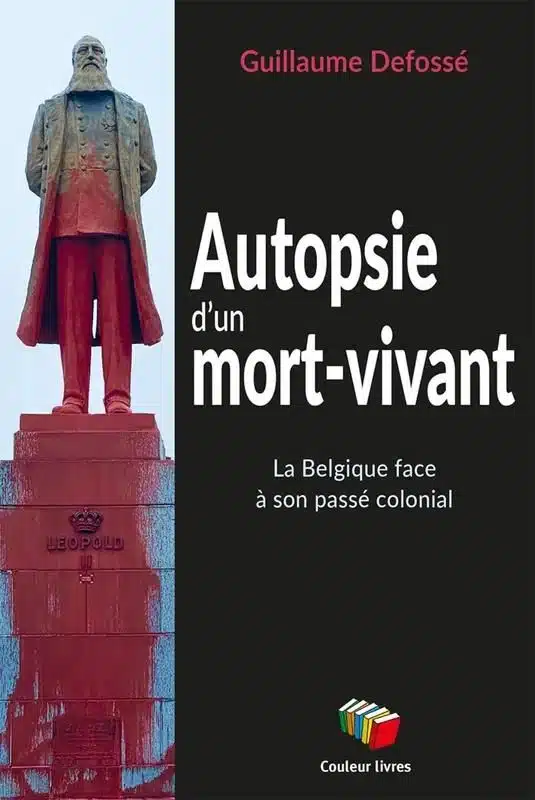

Une impasse ? C’est bien ce que pense l’ex-député fédéral Écolo Guillaume Defossé. Car selon lui, la Belgique a déjà tenté de faire face à son passé au travers de la Commission sur le passé colonial de la Belgique, de 2020 à 2022, à laquelle il a pris part. C’est sous la forme d’un livre que l’ancien parlementaire aborde l’Autopsie d’un mort-vivant (Couleurs Livres, 2025). Car « le passé colonial est considéré comme fini, terminé. Mais, nous l’avons vu durant cette commission au sein de laquelle plus de 300 experts ont été auditionnés, il vit toujours. Il perdure dans l’espace public et dans l’esprit des Belges encore aujourd’hui. Cela a un impact sur la population et notamment sur les afrodescendants. »

En un peu plus de 160 pages, le militant écologiste offre les coulisses de cette commission spéciale. « Elle a été créée à un moment particulier : après la mort de George Floyd, le 25 mai 2020. Quel choc, vraiment ! On peut dire qu’il y a eu un séisme planétaire sur la question du racisme. À ce moment précis, on sentait clairement un mouvement social fort en faveur de la mise à l’agenda de ces questions. En pleine pandémie, des manifestations gigantesques ont traversé plusieurs grandes villes de Belgique. À cette période, pas de gouvernement fédéral, pas de majorité et aucune négociations globales. Un momentum particulier où le pouvoir parlementaire a pu prendre beaucoup plus d’initiatives comme, par exemple, la création de cette commission. »

Guillaume Defossé, Autopsie d’un mort-vivant. La Belgique face à son passé colonial, Mons, Couleur Livres, 2025, 164 pages.

L’entrain du début a fait place à plusieurs déceptions : la participation citoyenne et la représentation. « Tout d’abord, je pense que la société civile n’était pas spécialement demandeuse d’une commission spéciale concernant le passé colonial. Elle souhaitait avant tout du changement. Initialement, le soutien était total. Ensuite, la société civile, en particulier les afrodescendants, ne s’est pas assez sentie impliquée dans le processus, alors qu’elle espérait vraiment en être une cheville ouvrière. La faute à un malentendu institutionnel. Traditionnellement, une commission ne peut contenir en son sein que des parlementaires, et l’implication citoyenne n’est pas prévue. Assez logiquement, la société civile s’est sentie exclue. Elle a eu également l’impression qu’on lui demandait des contributions importantes, mais sans aucune forme de rémunération, donc toujours de manière bénévole. Ce qui a posé un problème. J’ai même entendu en audition : “Si vous le faites sans nous, vous le faites contre nous”. Le malaise était déjà palpable. Une méfiance s’est également installée par rapport à la composition de la commission dont aucune personne afrodescendante ne faisait partie. Il faut dire que, plus globalement, c’était le cas au Parlement aussi à cette époque. »

Guillaume Defossé ne manque pas d’invectiver les forces conservatrices, regroupées autour du MR, ayant tout mis en œuvre pour mettre en échec la commission. « L’opposition conservatrice ne voulait absolument pas qu’on parle des questions de racisme qui découlait de notre héritage colonial. Il y avait un véritable tabou là-dessus. Je pense que ce mouvement a vu l’occasion d’une bataille culturelle à gagner. En l’occurrence, pour empêcher les progressistes de gagner. Sabotage, blocage, trahisons… Ils ont tout fait pour que ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment eu une organisation de l’échec. Et puis, toute la droite (en ce compris l’extrême droite, NDLR) s’est ralliée à cette vision-là. C’est assez terrible. En faisant ça, en jouant sur le côté institutionnel, ils ont gagné. Et nous, progressistes, on a perdu le combat. »

Rapport étouffé, mémoire bâillonnée

« Les diversions et les complexités politiques étaient utilisées pour ne pas s’engager en faveur d’un véritable changement. » Une déclaration des experts indépendants de l’ONU que rejoint Geneviève Kaninda pour décrire l’échec de la commission. « Au moins, poursuit la militante, cela nous aura prouvé quelque chose : la question n’a jamais été scientifique ou historique, elle est avant tout idéologique et politique. Durant deux ans, des centaines de personnes sont auditionnées, un voyage dans les anciennes colonies (République démocratique du Congo, Burundi et Rwanda, NDLR) est organisé, des centaines d’heures de travail ont été réalisées. Ce qui en est ressorti très clairement est un système colonial fondé sur l’exploitation des corps, des territoires, et que le racisme et la violation des droits humains ont été massifs et dûment orchestrés. Malgré ça, on arrive en fin de course avec une commission qui se casse les dents sur la question des excuses à présenter ou non. Car qui dit excuses, dit responsabilités et réparations. » Impensable, visiblement, pour la partie conservatrice de l’assemblée. La déception de la jeune femme va plus loin : « En fin de compte, on arrive avec un rapport non publié sur le site de la Chambre des Représentants, et pour que son contenu soit accessible au grand public, il a dû fuiter dans la presse. Savoir qu’autant d’argent public a été utilisé pour mettre tout cela en place et que celui-ci ne soit disponible que grâce une fuite représente un véritable déni de démocratie. » La fuite a été orchestrée par Guillaume Defossé, en colère, qui entreprend dans la foulée l’écriture de son Autopsie d’un mort-vivant. « Quand j’ai compris qu’ils (l’opposition conservatrice, NDLR) avaient réussi à masquer le rapport de la commission et en quelque sorte étouffer tout le travail réalisé, j’ai fait fuiter le brouillon du rapport dans la presse. Ensuite, j’ai voulu écrire un livre pour expliquer les raisons de l’échec de cette commission. Pour moi, c’est un véritable acte de résistance. »

Pour l’ex-député fédéral Guillaume Defossé, il faut impérativement avoir une vision stratégique nationale pour lutter contre le racisme.

© Arthur Van Belleghem

Une politique fédérale contre-productive

À rebours des propositions formulées par le rapport de l’ONU, la décision du nouveau gouvernement fédéral ne place pas les politiques de lutte contre les discriminations comme prioritaires. Pour l’ex député fédéral Écolo, les mesures actuelles de la coalition Arizona, sous couvert d’économies, tentent même d’affaiblir le secteur luttant pour l’égalité des chances et contre le racisme. « Ce n’est pas innocent que cette nouvelle majorité fédérale annonce comme mesure choc une diminution de 25 % du budget d’UNIA. C’est quand même l’organisme qui lutte contre la discrimination, qui travaille contre le racisme », commence-t-il. « Le fait que l’on n’arrive pas à adopter une stratégie nationale de lutte contre le racisme et que l’on rajoute une dimension communautaire à la question est insensé. Comme si le racisme que subit une personne afrodescendante à Leuven n’est pas le même racisme que ce que subit une personne afrodescendante à Charleroi, par exemple. »

Une critique politique partagée par la co-coordinatrice du collectif Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations, mais qui justifie d’autant plus les actions de son association. « Notre travail sert à documenter et à mettre à jour les bases de tout ce qu’on voit aujourd’hui. Qu’est-ce qui explique ce racisme systémique vécu par les personnes afrodescendantes, aujourd’hui encore en Belgique ? Il y a quelques années, politiquement, il y avait un terrain favorable à la question. Et pour en arriver là, il a fallu batailler. Parce qu’au début des années 2000, le simple fait de dire que Léopold II était responsable de la mort de millions de Congolais dans l’État indépendant du Congo valait une étiquette d’extrémistes. Donc, rien que pour ça, c’est déjà une victoire en soi. Mais effectivement, on sent qu’aujourd’hui, il y a clairement une fenêtre qui s’est refermée. » Une réalité négative qui n’entache pas la bataille idéologique encore à mener. « On sent très clairement que la volonté politique de condamner les discriminations et de lutter structurellement contre elles ne fait plus partie des priorités. J’ai presque envie de dire que c’est un peu cyclique. Donc, il faut, à mon avis, reprendre le courage d’antan et redoubler d’intensité dans le message qu’on porte. »

- Le rapport final sera présenté devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui se tient à Genève jusqu’au 3 octobre.

- (Re)lire notre article sur les visites décoloniales : Frédéric Vandecasserie, « Les « jolies colonies », vraiment ? », dans Espace de Libertés, n° 471, septembre 2018.

- « Belgique : Un organisme indépendant des Nations Unies constate un racisme systémique à l’encontre des Africains et des personnes d’ascendance africaine », communiqué de presse mis en ligne ohchr.org, 11 juin 2025.

Partager cette page sur :