Libres ensemble

Apprenons à regarder autrement les photos d’Auschwitz

Propos recueillis par Vinciane Colson · Journaliste « Libres, ensemble »

Mise en ligne le 14 octobre 2025

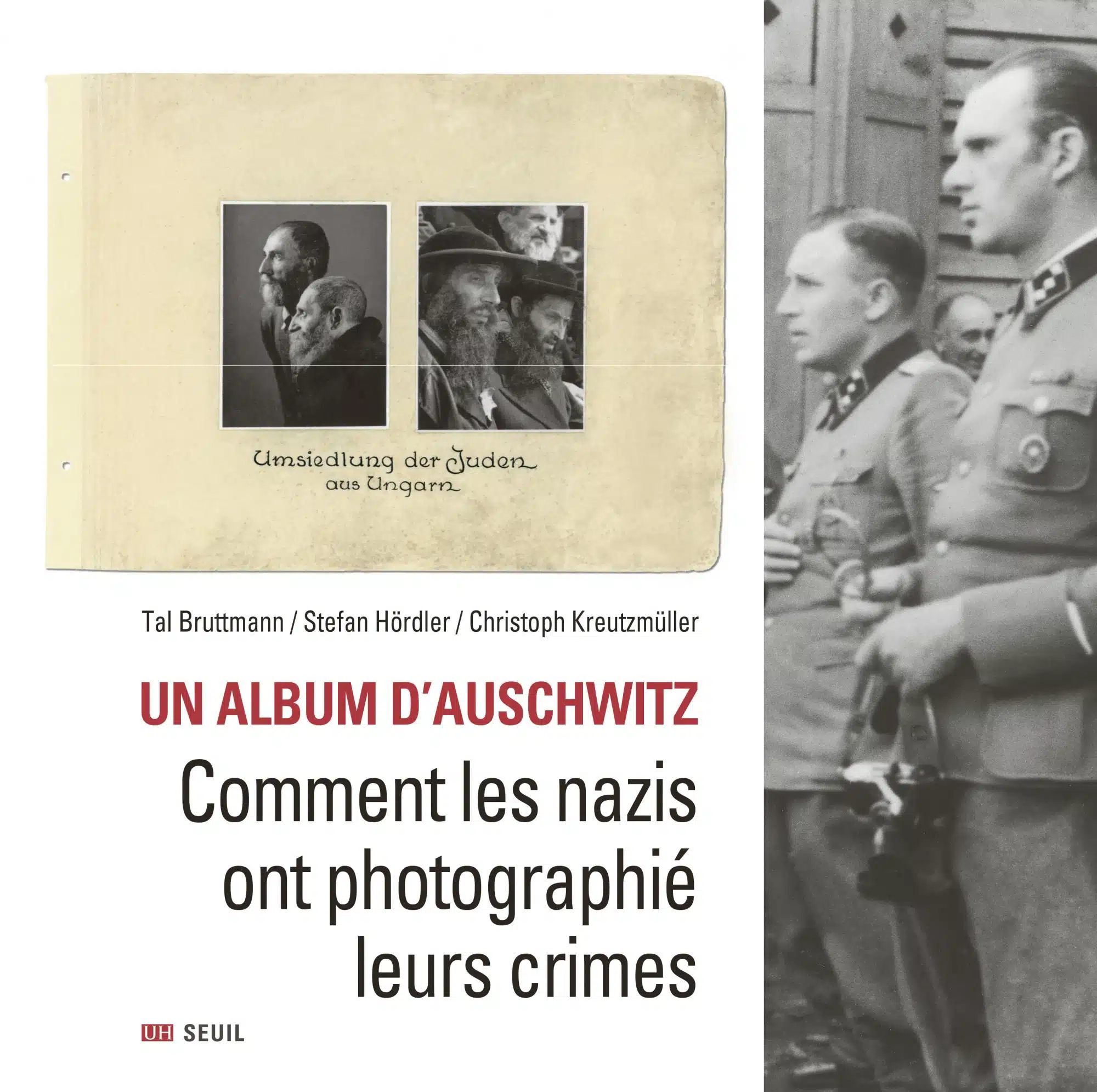

Comment les nazis ont-ils photographié leurs crimes et pourquoi ? L’historien français Tal Bruttmann, spécialiste de la Shoah et de l’antisémitisme en France, nous bouscule dans nos représentations du système nazi. Avec ses collègues allemands Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller, il a décrypté les 197 photos reprises dans Un album d’Auschwitz1. En regardant autrement ces clichés qui circulent depuis des décennies, on y voit des signes de bravoure et de résistance.

Photo © Desi H Sitorus/Shutterstock

Les photos que vous analysez sont issues d’Un album d’Auschwitz, aussi appelé « album de Lili Jacob ». Qui était-elle ?

Lili Jacob est une femme juive de Hongrie qui a été déportée en mai 1944. Quelques mois après son arrivée à Auschwitz, elle est transférée vers le camp de concentration de Dora. Le jour de sa libération par l’armée américaine, en fouillant dans les affaires abandonnées par les SS à la recherche de nourriture et de vêtements, elle tombe sur l’album. Elle s’y reconnaît et reconnaît des membres de sa famille. Je suis persuadé que si elle n’avait pas eu de lien avec ces photos, elle ne l’aurait jamais gardé. Toute sa famille ayant été tuée, elle émigre vers les États-Unis, mais avant de partir, elle laisse le Musée juif de Prague faire des copies des photographies de l’album. Pendant des décennies, ces images circulent parmi les photos qui montrent l’arrivée de Juifs à Auschwitz, mais on ne sait pas d’où elles viennent ni pourquoi elles ont été faites. Dans les années 1970, l’historien français Serge Klarsfeld a une intuition : pour lui, ces photos qui circulent de façon totalement désordonnée depuis des décennies viennent d’un même ensemble. Il identifie leur origine. En 1979, après des recherches à travers le monde, il retrouve la trace de Lili Jacob à Miami et il la convainc de donner cet album à Yad Vashem (Institut international pour la mémoire de la Shoah, NDLR). Avec mes collègues, au départ, on voulait juste étudier la constitution de cet album. Mais on s’est rendu compte qu’on ne savait pas du tout lire les images. Ça s’est donc transformé en une immense étude pour comprendre ce qui nous est donné à voir.

Tal Bruttmann, Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller, Un album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs crimes, Paris, Éditions du Seuil, 2023, 304 pages.

Vous avez découvert que ces photos n’ont pas été prises par hasard. Quel était l’objectif des SS ?

Les historiens ont avancé plusieurs options. Certains ont pensé à des photos clandestines, ce qui est absurde : le photographe, juché en haut d’un train, procède au vu et au su de tout le monde. Pendant très longtemps, on pensait qu’un seul convoi avait été photographié. Mais non. On a réussi à dater une grande partie des photographies : elles s’étalent du 16 mai 1944 au 2 août 1944. Ces photographies font en réalité partie d’un rapport administratif fait par les SS pour les SS. La déportation des Juifs de Hongrie, c’est la plus grande opération d’extermination : ils veulent tuer 670 000 Juifs de Hongrie en trois mois. Pour ce faire, l’homme qui a créé le camp d’Auschwitz, Rudolf Höss, et qui a été promu à Berlin entre-temps, est rappelé sur le site car lui seul apparaît en mesure de faire face à cette mission extraordinaire. Cet album, commandé par Höss, est là pour montrer à quel point ses hommes et lui travaillent bien. C’est une immense mise en scène destinée à montrer leur brio et leur efficacité. Le problème, c’est qu’on prenait au premier degré ces photographies qui circulent depuis presque septante ans. On voit des masses passives marcher tranquillement vers la mort, ça donne l’impression que les déportés ne se sont pas rebellés. Or les témoignages des rescapés racontent tout autre chose. Ils abordent la violence déployée dans ces moments-là. Et on ne s’est pas dit : « Tiens, ça ne colle pas avec ce qui a été décrit par les témoins ou par les SS eux-mêmes. » Ça montre à quel point on est piégé par les images. On n’apprend pas à les lire. On a l’impression de voir des SS littéralement « sympatoches », on ne les voit jamais violents. On voit des Juifs passifs. Ça rejoint l’idée qui a prédominé pendant trois ou quatre décennies : que les Juifs se laissaient mener à l’abattoir comme des moutons. Ce qui est faux. Mais ces images ont permis de nourrir cette représentation erronée.

Sur ces photos, avez-vous repéré des signes de résistance ?

Oui, des femmes et des enfants tirent la langue ! C’est un geste qui dit beaucoup de choses. Les hommes résistent d’autres manières : ils restent droits, ils bombent le torse. Plusieurs regardent de manière très prononcée le photographe. Les gens photographiés imposent leur attitude et leur dignité malgré la volonté des photographes.

Et ce, malgré l’humiliation qu’ils subissent.

Oui, l’humiliation, c’est le maître-mot. Il faut rappeler que ces gens viennent de subir trois à quatre jours (et nuits) enfermés dans des wagons à bestiaux. Sans eau. Sans nourriture. Dans des conditions d’hygiène déplorables. Malgré cela, ils essaient de faire face. Les photographes, très sadiques, s’amusent à les photographier avec les cheminées en arrière-plan. Ces fumées que l’on voit dans le fond, on sait qu’elles sont liées aux chambres de mise à mort. On voit aussi sur les images des femmes qui portent un mouchoir à leur nez, ce qui permet de comprendre l’odeur fétide qui règne. Plusieurs rescapés, mais aussi les personnes qui habitaient aux alentours, ont décrit cette puanteur.

Derrière les photos prises par les SS à Auschwitz se dévoile une certaine mise en scène de l’extermination. En les analysant autrement, des signes de violence… mais aussi de résistance apparaissent.

© Martin Deneys

Ces photos montrent aussi que la majorité des Juifs déportés sont envoyés directement dans les chambres à gaz. Entre 1940 et 1945, plus de 1 100 000 personnes sont mortes à Auschwitz, dont 900 000 le jour de leur arrivée. Peu de Juifs se trouvaient donc dans les camps de concentration ?

C’est un des grands malentendus qui prédominent depuis 1945. Les images des camps libérés, qui ont beaucoup circulé, montrent des survivants très amaigris. Mais les Juifs ne sont pas destinés au camp, ils sont destinés au centre de mise à mort. C’est le fonctionnement de la solution finale. Treblinka : 900 000 Juifs, 900 000 morts. Sobibór : 180 000 Juifs, 180 000 morts. Auschwitz est une exception. Heinrich Himmler, le chef de la SS, veut faire de la ville un porte-étendard de la reconquête allemande sur l’Est. À l’été 1942, les SS décident de ne plus tuer 100 % des Juifs qui arrivent mais de procéder à une sélection. 20 % des convois, des hommes surtout, vont être épargnés temporairement car il faut de la main-d’œuvre pour cet immense projet urbain.

Ce sont ces survivants, mais aussi les résistants et prisonniers politiques, qui ont été photographiés à la libération. Les images des Juifs qui ont été assassinés, elles, n’existent pas. Leurs corps ont été soit enfouis, soit brûlés, donc il n’y a rien à montrer. On a des images de cendres, mais ça ne marque pas et ça ne fait pas mémoire. Ce qui a marqué génération après génération, ce sont les images d’hommes et femmes décharnés. Sauf que ça, ce n’est pas la solution finale. Le système concentrationnaire est devenu le symbole de la violence nazie. C’est un système de détention horrible, qui a généré des milliers de morts, mais ce n’est pas le système le plus meurtrier. Quand les nazis veulent assassiner, pas besoin de camps de concentration.

Quand les Allemands ont décidé de liquider l’intelligentsia polonaise, ils l’ont fusillée dans les forêts de Pologne. Quand ils tuent des otages ou des résistants français, ils le font sur place. On a des représentations du système nazi liées à ces images qui ont circulé dès 1945 ou même pendant la guerre. Mais il faut comprendre qu’on connaît très mal cette histoire. Notre travail est une petite goutte d’eau dans cette déconstruction. On dit toujours aux historiens qui travaillent sur la Shoah : « C’est archi-traité. » Désolé, mais on fait toujours l’histoire de Rome 1 500 ans après la chute de l’empire. Il n’y a que pour cette période-là que l’on a droit à des « Encore ! ».

Vous voulez dire que c’est difficile de poursuivre ce travail de mémoire, d’autant plus dans un contexte de recrudescence de l’antisémitisme ?

Je ne dis pas que les incidents n’existent pas, mais j’ai eu un nombre incalculable de sollicitations dans des établissements scolaires en France et je n’ai jamais eu le moindre problème. Les élèves sont intelligents. Le sujet les intéresse parce que ça questionne le rapport à l’image, qui est un immense impensé dans nos sociétés. Depuis l’invention de la photographie au milieu du XIXe siècle, on vit dans une société de l’image. Apprendre à lire les images devrait être une évidence, et pourtant personne n’est formé pour cela.

Pour l’historien Tal Bruttmann, « une image dit une vérité, elle ne dit pas le vrai ».

© DR

Il faudrait donc renforcer l’éducation aux médias ?

Tout à fait. Pas seulement contre la manipulation des images ou l’intelligence artificielle. Juste apprendre à décrypter les images, qu’il s’agisse de photo, dessin ou peinture. Ça fait partie de notre culture commune, et pourtant, on n’a pas de cours destiné à expliquer comment porter son regard et comprendre ce que l’on voit. Le succès de notre livre est dû à l’intérêt des gens par rapport à ces questions-là.

Photographier ses crimes, c’est malheureusement devenu courant aujourd’hui. Pour ne citer que l’Histoire récente, les terroristes du Hamas ont filmé les attaques du 7 octobre, l’État islamique a photographié ses exécutions et, à Gaza, des soldats israéliens mettent des photos de leurs exactions sur les réseaux sociaux. Quel regard portez-vous sur ces mises en scène morbides ?

Dès la fin du XIXe siècle, il y a des photos d’humiliation. On en retrouve pendant la guerre d’Algérie, par exemple. Les violences sont photographiées par ceux qui les commettent, mais aussi parfois par ceux qui les subissent. Ces photographies-là sont beaucoup plus intéressantes, mais souvent, elles sont négligées parce qu’elles sont mal cadrées, ou floues. Mais elles disent tout du danger ressenti par les personnes qui les ont prises. Les photos des tueurs sont souvent beaucoup plus belles, mais il faut vraiment réfléchir au discours de ceux qui les ont réalisées. Comment contredire ce discours ? Une image dit une vérité, elle ne dit pas le vrai.

- Le livre a donné lieu à une exposition, à voir jusqu’au 16 novembre 2025 au Mémorial de la Shoah, à Paris.

À écouter

Libres, ensemble · 6 septembre 2025

Partager cette page sur :