Là-bas

Le banc des évêques

non éjectable

Keith Porteous Wood · Président de la National Secular Society

Avec la rédaction

Mise en ligne le 22 mai 2025

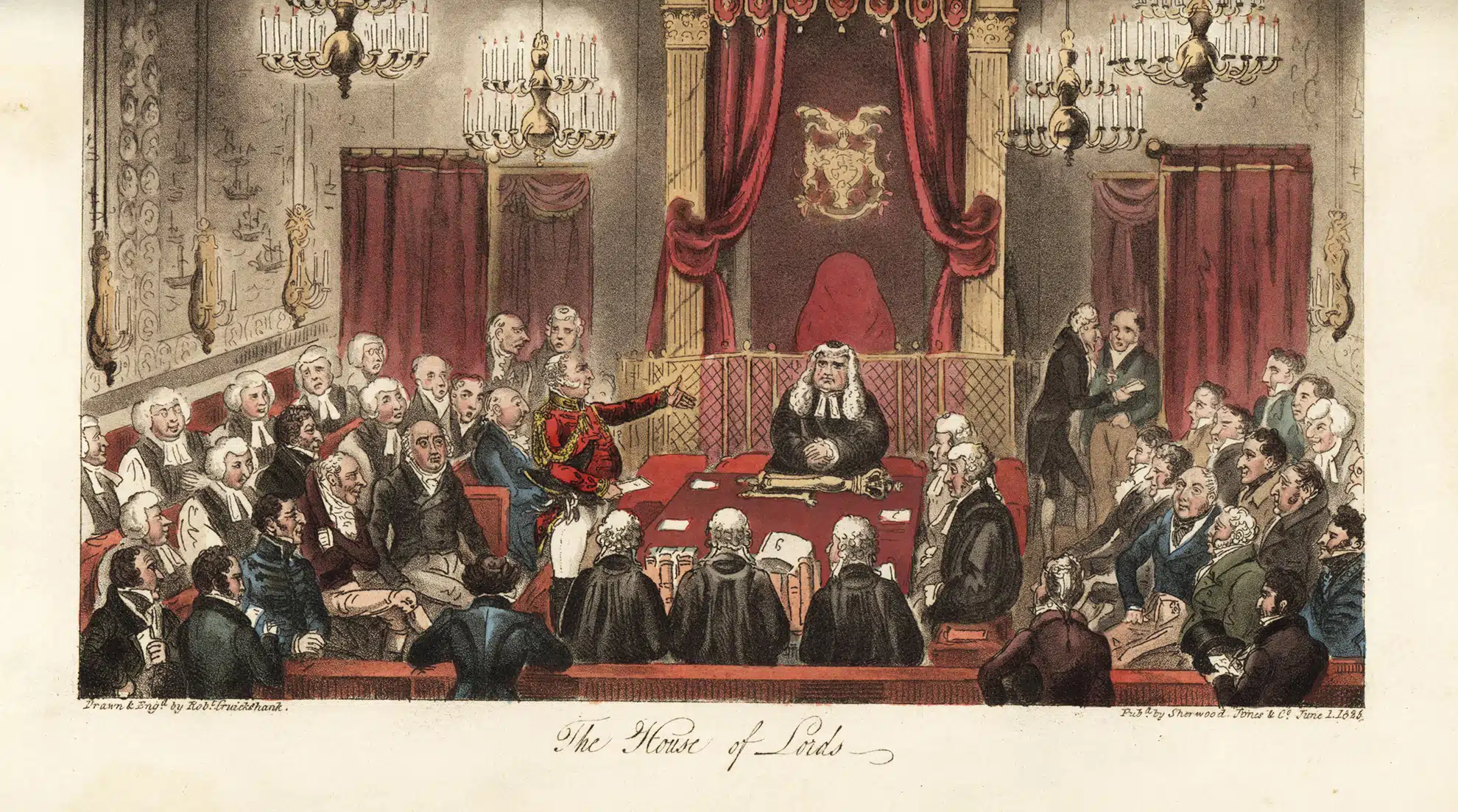

La chambre haute du Parlement britannique est composée de membres nommés à vie par le roi sur proposition du Premier ministre, parmi lesquels vingt-six évêques de l’Église d’Angleterre. Une tentative d’abolir le banc des évêques en élargissant le champ d’application de la législation destinée à supprimer les pairs héréditaires a récemment échoué. Quel est l’impact de cette tradition sur les lois, en particulier sur le débat actuel autour de l’euthanasie ?

Photo © Ryan Ng/Shutterstock

Les chefs religieux participent au gouvernement de l’Angleterre depuis environ un millier d’années. À l’origine, nombre d’entre eux étaient des abbés, dont la présence au Parlement relevait moins d’un rôle spirituel que de la reconnaissance des immenses terres qu’ils possédaient ou avaient conquises. Jusqu’au XVI e siècle, les clercs catholiques constituaient la majorité des membres de la Chambre des lords ou de ses ancêtres. Mais après la rupture du roi Henri VIII avec l’Église catholique romaine, les abbés ont été remplacés par vingt-six évêques anglicans. Depuis, les religieux ne détiennent plus la majorité des sièges.

Aujourd’hui, en théorie, le roi nomme les évêques de l’Église (établie) d’Angleterre en sa qualité de gouverneur suprême de l’Église. Mais en réalité, il ne fait qu’avaliser la décision du Premier ministre, qui lui-même suit presque systématiquement les recommandations de la Commission des nominations de la Couronne.

Une présence parlementaire privilégiée

Il y a bien plus de vingt-six évêques anglicans, mais seuls les plus anciens d’entre eux ont le droit d’assister à la Chambre des lords et de former le banc des évêques. Les archevêques de Canterbury et d’York et les évêques de Londres, Durham et Winchester sont membres de droit, tandis que les vingt et un sièges restants sont attribués aux évêques les plus anciens des autres diocèses. Ce protocole a toutefois été temporairement suspendu pour accélérer la nomination de femmes évêques, les premières ayant été consacrées en 2016.

Si leur poids numérique est limité – même en étant au complet, ils ne représentent que 3 % des 800 membres de la Chambre des lords –, leur influence demeure considérable. Par exemple, en 2013, les évêques ont manifesté leur opposition au projet de loi sur le mariage pour tous, bien que seuls neuf d’entre eux aient voté contre, tandis que quatre se sont abstenus et que les autres étaient absents.

L’influence religieuse ne s’arrête pas aux évêques en exercice. Une fois à la retraite, il est courant qu’ils soient nommés pairs à vie, ce qui leur permet de continuer de siéger à la Chambre des lords, mais sans appartenir officiellement au banc des évêques. D’autres chefs religieux, tels que d’anciens dignitaires protestants ou un grand rabbin, reçoivent régulièrement ce même honneur. Cela signifie que de nombreux pairs sont d’anciens hauts responsables religieux, le plus souvent conservateurs sur les questions de société.

La cathédrale Saint-Paul est le siège de l’évêque de Londres Sarah Mullally. Cette dernière fait partie du fameux « bishops’ bench » et elle est, sans grande surprise, fermement opposée au projet de loi sur le suicide assisté.

© Stoniko/Shutterstock

Des privilèges qui interrogent

Les membres du banc épiscopal occupent une position privilégiée dans l’hémicycle, puisqu’ils siègent du côté du gouvernement, à proximité du trône. La tradition veut que lorsqu’un évêque se lève pour prendre la parole, l’orateur en cours s’interrompe. Pour l’anecdote, un seul pair, membre de la National Secular Society, enfreint ouvertement cette règle en poursuivant son discours jusqu’au bout.

La présence des évêques au Parlement leur donne également un accès direct aux ministres. Une lettre envoyée par un évêque à un ministre doit quasi toujours recevoir une réponse – un privilège dont ne bénéficie aucun autre pair. Les évêques n’hésitent pas non plus à déposer des amendements aux projets de loi afin de favoriser l’Église. Jusqu’à récemment, l’archevêque de Canterbury choisissait presque chaque année un sujet pour un débat d’une journée – une prérogative qu’aucun autre pair n’a jamais tenté de revendiquer. De plus, le synode de l’Église dispose d’un pouvoir unique : il peut soumettre des propositions législatives directement au Parlement.

Une condition tacite pour être nommé évêque est d’avoir des positions socialement conservatrices, notamment sur les questions LGBTQI+. Cette posture est d’autant plus contestée qu’il est largement admis que plusieurs évêques sont homosexuels, certains étant même en couple avec d’autres évêques.

Les évêques anglicans siègent depuis des siècles à la Chambre des Lords, votant systématiquement contre les évolutions sociétales pourtant soutenues par les Britanniques.

© Wood Floengspy53/AFP

Une institution en crise

Depuis une cinquantaine d’années, les évêques ont systématiquement voté contre les évolutions sociétales soutenues par la majorité des Britanniques, telles que le mariage pour tous ou l’euthanasie. Historiquement, ils ont cultivé l’idée que leur position, fondée sur la doctrine de l’Église, leur conférait une autorité morale renforcée. Mais cette perception est en train de s’effondrer. Leur opposition persistante est désormais jugée obsolète, y compris par la plus grande partie des croyants et par trois quarts de la population.

Parallèlement, plusieurs enquêtes sur des abus sexuels commis par des ecclésiastiques – principalement sur des enfants – ainsi que d’autres scandales ont mis en lumière l’incapacité chronique de l’Église à sanctionner les coupables et à protéger les victimes. L’archevêque de Canterbury lui-même, mis en cause pour ses manquements dans ce domaine, a été contraint de démissionner en décembre. Un précédent aussi radical ne s’était produit qu’une seule fois dans l’Histoire, en 1381. Son remplaçant temporaire, l’archevêque d’York, est également discrédité en raison de son implication présumée dans la protection de membres du clergé accusés d’abus sexuels.

La plupart des évêques choisissent d’ignorer cette crise inédite, espérant qu’elle s’éteindra d’elle-même plutôt que d’affronter les problèmes qu’elle a révélés. Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’une femme évêque de haut rang – et particulièrement courageuse – ait dénoncé publiquement l’institution comme un « club de garçons » davantage préoccupé par la protection des évêques que par le signalement des abus aux autorités civiles. Résultat : elle est aujourd’hui mise au ban de ses pairs.

L’Église anglicane n’a plus de chef. Elle est aussi au bord du schisme, incapable de trancher entre l’ouverture aux mariages homosexuels et la mise en place d’une instance indépendante pour la protection des victimes d’abus, une mesure pourtant largement préconisée. Jusqu’à récemment, rares étaient les parlementaires réclamant la suppression du banc des évêques à la Chambre des lords. Mais leur nombre ne cesse d’augmenter, et même l’Église admet que le statu quo est intenable. Pour éviter une suppression totale, elle envisage de céder certains des vingt-six sièges à des représentants d’autres confessions et religions, un scénario qui suscite de vives inquiétudes.

Droit à mourir dans la dignité et influence d’outre-Manche

Une nouvelle tentative d’introduction de la Terminal Ill Adults (end of life) Bill, le projet de loi sur l’euthanasie, est en cours à la Chambre des communes. Son adoption reste incertaine, bien que le texte soit particulièrement conservateur : il ne prévoit par exemple aucun droit à l’aide à mourir pour les personnes atteintes d’une maladie incurable du motoneurone, qui condamne à une mort dans d’atroces souffrances. Même le Portugal, pays à forte tradition catholique, a adopté une telle législation en mai 2024, passant outre le veto de son président.

Si le Parlement britannique échoue à légiférer sur la mort assistée, d’autres assemblées du Royaume-Uni peuvent le faire à leur échelle. En mars 2025, l’île de Man a rendu effective la loi d’assistance à l’euthanasie. Le texte impose cependant des conditions de résidence strictes afin d’éviter un « tourisme de la mort ». En Écosse, un projet de loi a déjà été déposé, mais il est suspendu dans l’attente des décisions de Westminster.

Quant à la France, la droite renforcée par les dernières élections s’apprête à proposer des changements majeurs en matière de législation sur la fin de vie. Soutenus par l’Église catholique, ces amendements pourraient considérablement retarder, voire empêcher, l’entrée en vigueur de la loi.

Partager cette page sur :