Libres, ensemble

Vers l’essentiel

et le subtil

Propos recueillis par Catherine Haxhe · Journaliste

Mise en ligne le 26 mars 2025

Pascal Chabot est philosophe, conférencier et enseignant à Bruxelles. En une dizaine de livres, il s’est intéressé au temps, au langage, au concept de qualité et au burn-out. C’est tout naturellement qu’aujourd’hui, il consacre un nouvel ouvrage à la notion de sens. Quelle signification donnons-nous à ce qui nous arrive, à ce que nous faisons ? Un sens à la vie vient de paraître aux Presses universitaires de France, et c’est déjà un énorme succès. Car il opère un peu comme une boîte de Pandore malicieuse mais sans malédiction.

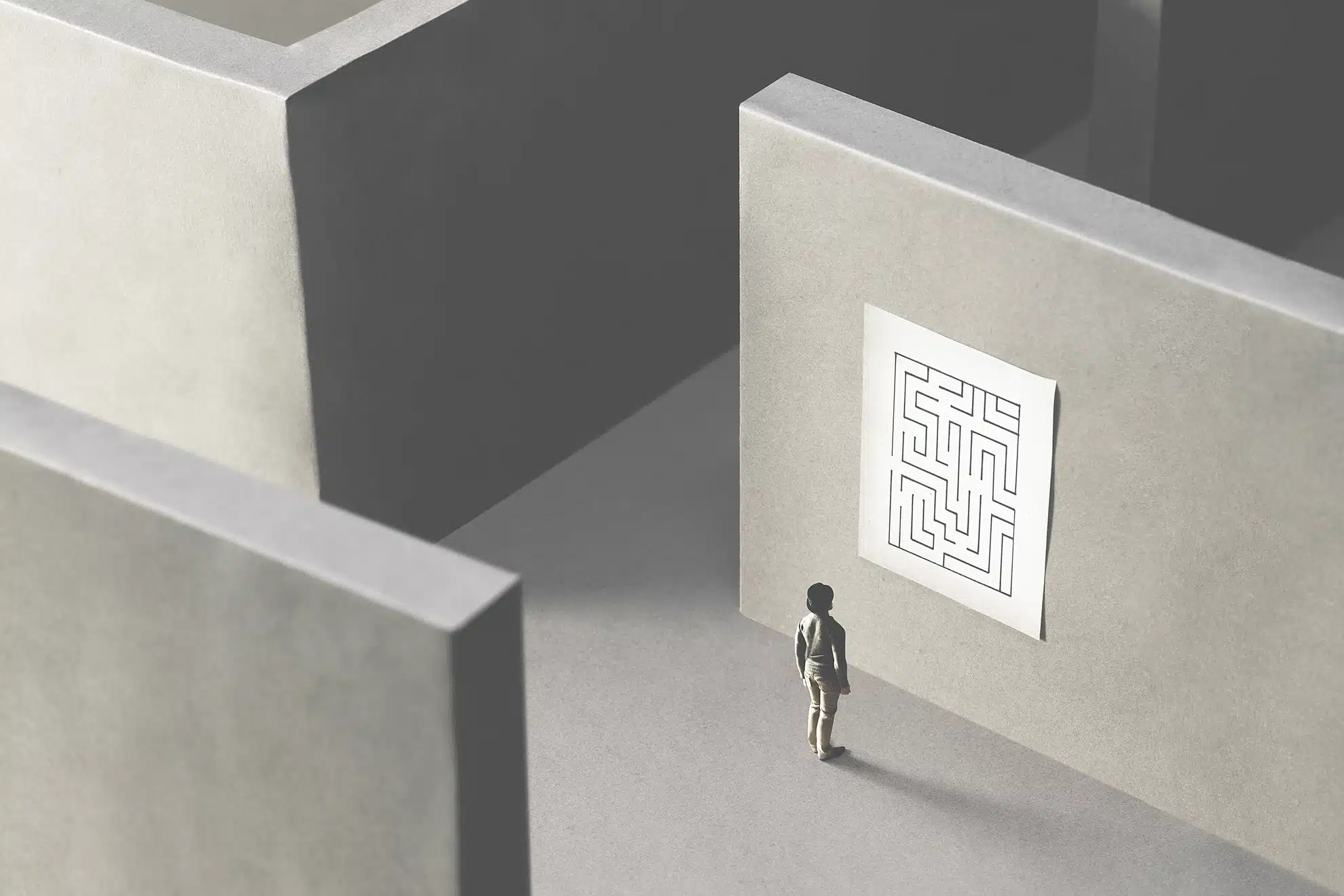

Photo © fran_kie/Shutterstock

Peut-on définir le « sens » ?

Commençons par dire ce que le sens n’est pas. Il n’est pas une révélation. Il n’est pas un trésor caché qu’il s’agirait de débusquer quelque part. Il n’est pas une signification suprême qui abolirait toutes les significations plus prosaïques. Selon moi, il est ce qui circule dans nos existences. Toute la journée, nous avons validé par nos perceptions, par nos sensations, par nos émotions, toute une série de situations qui faisaient sens pour nous. D’une certaine façon, il est une sorte de milieu qui circule entre ce que nous sentons, ce que nous comprenons et ce que nous devenons. Je dis « sentons », « comprenons » et « devenons » parce que la langue française, dans sa belle polysémie, nous offre généreusement trois grands registres de ce qui fait sens. Le sens de nos sensations, c’est le monde que nous touchons, humons, percevons. Le sens de ce que nous comprenez, ce sont les phrases que nous échangeons. Et enfin le sens comme la direction, l’orientation, c’est-à-dire la recherche d’un orient finalement. Tout cela fait une espèce de triangle du sens. Nous circulons entre ces pôles-là sans trop le remarquer. Et ce qui est intéressant avec la question du sens, c’est que lorsqu’il n’y en a plus, nous nous arrêtons en nous disant « tiens, mais il y a quelque chose qui manque ».

Pascal Chabot, Global burn-out, Paris, PUF, 2013, 145 pages.

Quel « sens » avez-vous donné à l’écriture de ce livre ?

C’est une envie que j’avais depuis très longtemps. Le terme « sens » est au centre d’un carrefour à la fois philosophique et existentiel, un carrefour d’interrogations sur le travail mais aussi plus généralement sur ce que l’on vit. Le mot est souvent usité. Il revient dans tant de conversations concernant nos vies. Ce qui m’intéressait, ce n’était pas tant « qu’est-ce que le sens ? », mais davantage « que cherche-t-on en cherchant du sens ? » Est-il vraiment la bannière d’une vie bonne ?

C’est une obsession qui, dites-vous, ne date pas d’hier. Tous les philosophes ont réfléchi au sens de la vie, n’est-ce pas ?

Pendant toute une période, on a un petit peu mis de côté la quête de sens. Car les religions ou les grands récits donnaient ce sens à l’humain : les récits religieux, les récits mythiques, les récits politiques, qui d’une certaine façon aplanissent les contradictions. Aujourd’hui, les réponses aux grandes questions ne nous sont plus offertes, alors on recherche obstinément ce sens à nos vies. Les sociétés de jadis se configuraient sur le « devoir », sur le rôle à jouer dans une société, et non sur le sens à donner à sa vie. Tout cela a changé. Et heureusement, d’un côté, puisque les sociétés du devoir avaient quelque chose d’extrêmement homogène et d’assez coercitif également. Le devoir, c’est l’obligation qui s’impose à tout un chacun. Et on ne peut pas imaginer, par exemple, les grands massacres de 1914-1915 en Europe sans penser que le devoir avait d’une certaine manière aiguillonné toutes ces vies perdues. Il y avait un but, il y avait une raison pour tout ça. Et puis, il y avait quelque chose de l’ordre de l’indiscutable. Et l’individu, face à cet impératif collectif, n’existait pour ainsi dire pas. Mais la période de mai 68, pour parler de cette date symbolique et sympathique, c’est la naissance d’un individu qui désire créer sa vie comme il l’entend, jouir librement et s’affranchir de toute une série de dogmes et de devoirs.

On n’a plus ces récits-là, aujourd’hui ? Surtout en Europe ?

L’Europe manque de grands récits, c’est pour cela qu’elle est si faible. Peu d’Européens croient encore en l’Europe. En fait, ce sont deux questions différentes : il y a l’estompement des grands récits en Europe d’une part, et la question du grand récit européen d’autre part, qui d’une certaine façon est l’un des meilleurs candidats, à mon sens, pour prendre le relais d’autres grands récits que la postmodernité, avec notamment Lyotard, a déclaré soit obsolètes, soit inopérants. Alors, sont-ils totalement obsolètes ? Non, ils continuent évidemment dans l’espace social, un espace social pluriel, à circuler aussi. Mais c’est vrai que la part de devoirs en eux, leur part de dogmatisme, imprègne beaucoup moins les individus. Et la quête de sens qui peut se faire jour partout ne peut plus être prise en charge par ces récits, qui sont également, ne l’oublions pas, très souvent des récits d’un autre âge. Nos questions et notre absurde contemporain ne sont plus l’absurde, par exemple, auquel Camus ou Sartre faisaient face, quand on pense à L’Être et le Néant ou à La Nausée. Lors de cette grande scène dans La Nausée, roman de 1938, où le héros est devant une racine de marronnier, il voit l’étrangeté d’exister parce que la racine de marronnier, c’est finalement le tout autre. C’est l’en-soi du monde. Mais septante ans plus tard, mes étudiants ne connotent pas du tout la racine de marronnier avec l’absurde ou le néant. Ils la connotent au contraire, pétris de développement personnel, avec une reconnaissance à la nature, avec toute une série de séminaires où l’on va enlacer les arbres ou leur murmurer des choses. On est véritablement dans une autre civilisation. Les problèmes que nous avons sont des problèmes qui ont émergé d’une société hyper-technologique, extrêmement complexe. C’est là qu’on cherche différemment du sens.

Aujourd’hui, les réponses aux grandes questions ne nous sont plus offertes, alors on cherche obstinément un sens à nos vies.

© fran_kie/Shutterstock

Cette course effrénée à la technologie, à l’intelligence artificielle, nous entraîne vers de nouvelles formes de névroses, de psychoses, que vous nommez des « digitoses ». Quelles sont-elles ?

Cela dépend du type de digitose, mais je crois que le burn-out, l’éco-anxiété et la rivalité avec les intelligences artificielles sont des digitoses « machinoïdes », c’est-à-dire qui font ressembler des humains à leurs machines. Les humanoïdes étaient les machines qui ressemblaient aux humains, aujourd’hui beaucoup d’humains ressemblent aux machines ou sont guidés par l’IA. Il y aura dans le futur une nécessité à repenser la santé mentale, pour par exemple soigner les burn-out liés à une surcharge informationnelle.

Quels sont les symptômes de ces digitoses ?

Vous avez raison d’utiliser le pluriel, car il n’y en a pas qu’une. Il y a plusieurs pathologies de l’hyper-connecté. Notre conscience, que Freud a décrite comme branchée à l’inconscient, ce réservoir de désirs, de mythes, de pulsions qui nous alimentent en permanence, me semble moins connectée que jamais à notre inconscient. Depuis que nous faisons environ deux cents fois par jour le geste de consulter un écran, que ce soit celui de nos portables ou autre, nous sommes moins connectés à notre imaginaire, à des associations libres d’idées plus fluides et plus contemplatives. Au contraire, nous sommes branchés à ce que l’on peut appeler le « surconscient », c’est-à-dire ce dôme numérique d’informations, de données, de savoirs auxquels nous nous raccrochons sans cesse. Les journées sont des allers-retours, des va-et-vient continuels entre notre conscience du présent et notre connexion à ce surconscient, qui est un surconscient davantage tourné vers l’avenir et qui va générer toute une série de désirs consuméristes.

Pascal Chabot, Global burn-out, Paris, PUF, 2013, 145 pages.

À propos de ce « burn-out sociétal » que vous avez décortiqué dans votre précédent ouvrage, Global burn-out, vous évoquez une mauvaise relation entre l’individu et la société. Est-ce dans ce lien-là que le problème se pose ?

Le « burn-out » est un terme large qui dépeint un épuisement professionnel, mais qui peut être multifactoriel, avec des causes systémiques qui dépendent véritablement de l’organisation (sociale, NDLR), qui se rattachent parfois à la manière dont le pouvoir est exercé. Moi, ce qui m’a intéressé, c’était de dire que l’épuisement des individus advenait à une époque où l’humain épuise absolument toutes les ressources : naturelles, géologiques, et donc aussi les ressources humaines. Comment faire en sorte que l’humain ne soit pas vu comme une ressource ? Nos systèmes de rendement, de rapidité, imposent toute une série de contraintes extérieures aux vies, qui dominent et asservissent ces vies elles-mêmes. L’individu n’est qu’un des moyens pour faire fonctionner le système

Vous dites également que les maîtres d’œuvre du travail, de l’ardeur au travail, en sont devenus les victimes.

Le problème est vraiment celui du progrès. Dans nos sociétés, ce progrès, nous pouvons l’appeler le progrès « utile ». Comme avec les téléphones : là, il y a véritablement eu une forte amélioration au fil du temps, sur peu de générations d’ailleurs. Ce qui donne à ces lignées de progrès utile quelque chose comme une vigueur toujours plus importante. Mais à côté de cela, il y a un autre progrès. C’est le progrès du temps « d’apprendre à vivre ». Moi, je l’appelle le progrès « subtil ». Et « subtil », c’est un beau mot français qui vient du latin « sub », « sous », et « tela », « la toile » : c’est tout ce qu’il y a en dessous de la toile. Toutes les tisserandes le savent : il y a la trame et les fils fondamentaux. Tisser, c’est progresser dans l’art de nouer ses fils, dans l’art d’être relié : à soi, aux autres, à la nature, à la philosophie, à la culture, aux grandes œuvres, à quelque chose comme l’universalité de l’expérience humaine. Là, il y a un progrès. Et c’est ce progrès-là que j’aimerais voir éclore, mais il est difficile à caractériser et souffre d’une invisibilité dans nos sociétés. Il ne faut pas opposer progrès utile et progrès subtil, il serait bon de les mettre l’un au service de l’autre. Et si l’on veut penser quelque chose comme le progrès humain, c’est à les réconcilier que l’on doit travailler.

À voir

Libres, ensemble · 14 décembre 2025

Partager cette page sur :