Accueil - Les cultureux -

Les cultureux

Quand l’Histoire se dessine

Anne Cugnon · Documentaliste au CAL/COM

Mise en ligne sur 8 août 2025

Depuis son éclosion, la bande dessinée a souvent flirté avec l’Histoire, toile de fond foisonnante et source inépuisable d’inspiration. Après un long processus de légitimation, aujourd’hui élevée au rang de neuvième art, elle a vu ses formes graphiques et narratives se diversifier, et le genre « historique » ne fait pas exception.

Photo © Sakuschildt/Shutterstock

La mise en images d’un récit apporte à la grande Histoire une dimension supplémentaire, offrant aux lecteurs une immersion visuelle captivante dans le passé. L’historien Michel Thiébaut subdivise le genre historique en bande dessinée en trois catégories : la première vise à instruire, la deuxième joue avec la fiction et la réalité, et la troisième titille les zygomatiques.

Dans la première catégorie appelée « didactique », il s’agit de dresser le portrait de protagonistes célèbres ou de raconter des faits et anecdotes historiques, parfois sur un ton édifiant, souvent à destination d’un public jeune. Les Belles Histoires de l’oncle Paul, une série de courts récits publiée dans l’hebdomadaire Spirou entre 1951 et 1982, relèvent de cette catégorie.

Nombre de bandes dessinées dites historiques consistent en réalité en des récits fictionnels dont les protagonistes évoluent dans un passé plus ou moins bien documenté et réaliste, sinon fantaisiste. De trépidantes aventures en costumes d’époque, en somme. Certaines de ces fictions se distinguent par les recherches documentaires menées par leurs auteurs. Éminent représentant de cette « bande dessinée réaliste de fiction », François Bourgeon a créé, au cours des années 1980, les séries Les Passagers du vent et Les Compagnons du crépuscule, de véritables chefs-d’œuvre alliant qualité artistique et rigueur documentaire, considérées depuis comme des jalons importants de la représentation de l’Histoire en bande dessinée.

Le troisième groupe de cette typologie est la « bande dessinée humoristique et parodique » dont la série des Astérix constitue à l’évidence une incontournable représentante.

Le passé pour décor

En réponse à l’engouement croissant des lecteurs, la plupart des maisons d’édition mettent en chantier leurs propres collections historiques, certaines avec plus de bonheur que d’autres. Au cours des années 2000, la création de récompenses comme le prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique en France ou le prix Cognito en Belgique vient consacrer une reconnaissance tant populaire que critique.

À la fin du XXe siècle, des formes inédites et de nouveaux types de récits éclosent et enrichissent le genre. C’est notamment dans ce contexte que le roman graphique apparaît et va graduellement gagner ses lettres de noblesse pour devenir un incontournable de l’édition2. Plusieurs ouvrages novateurs sont alors édités qui vont marquer les esprits et constituer des références en la matière.

Quand le réel prend le pas sur la fiction

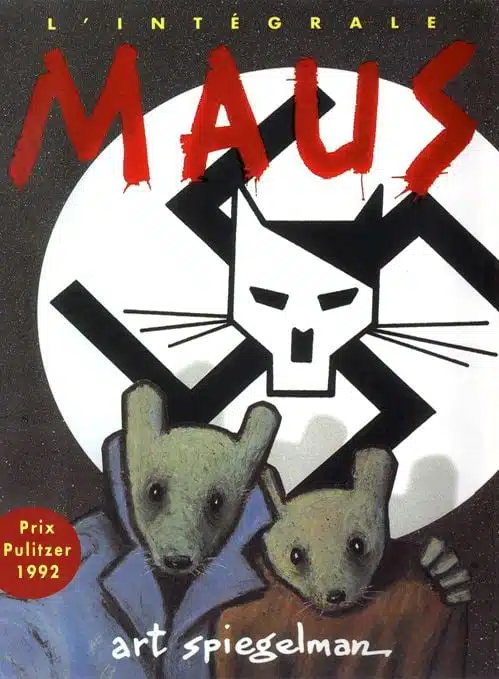

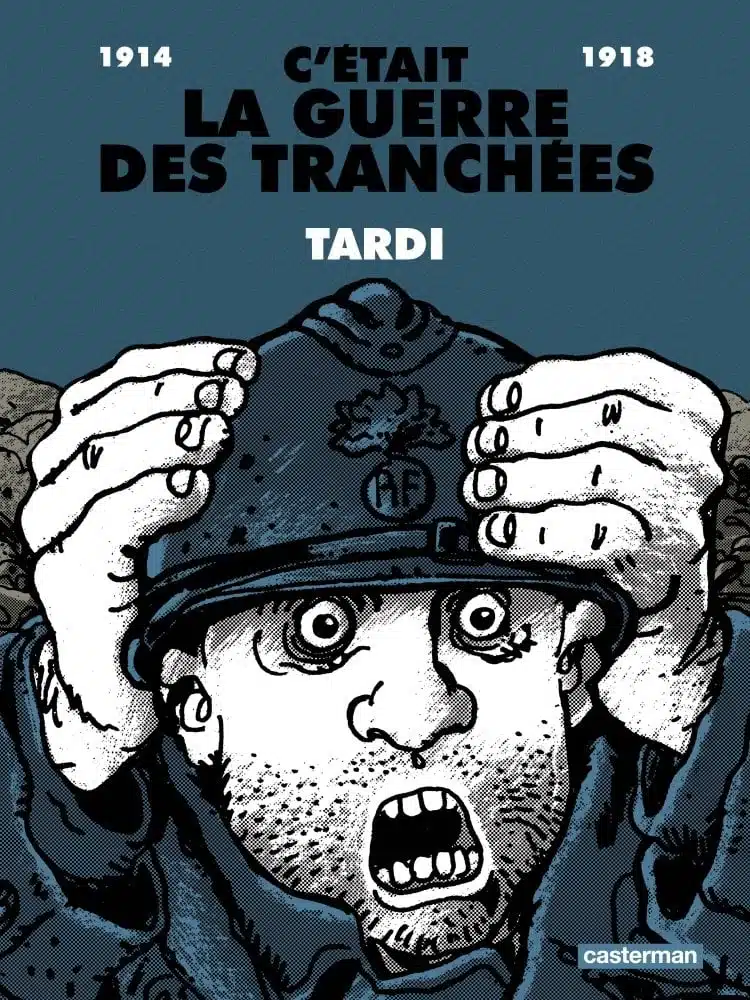

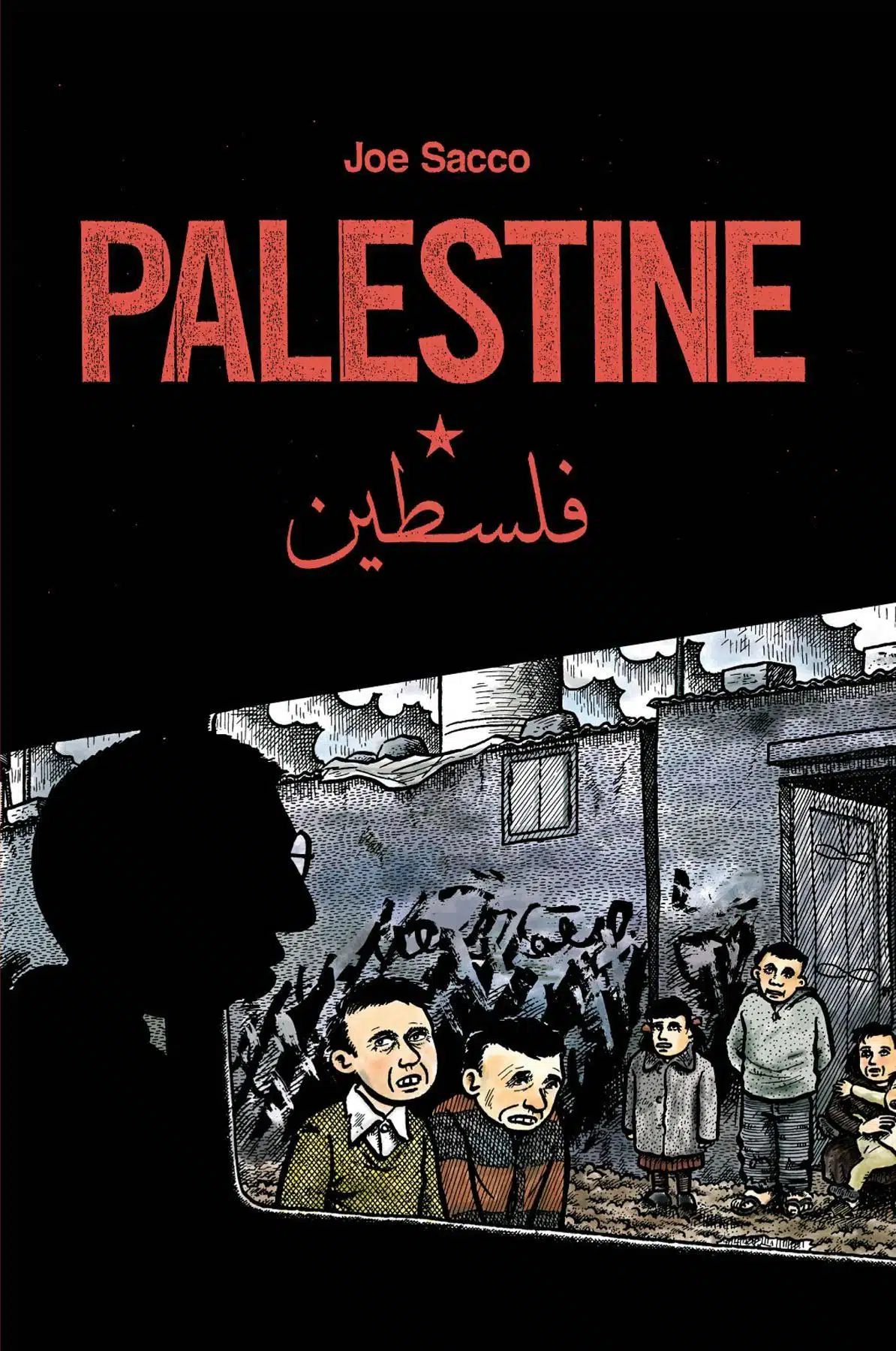

Publié entre 1980 et 1991 aux États-Unis, Maus est un roman graphique magistral d’Art Spiegelman au procédé zoomorphe audacieux, dont le récit est fondé sur les souvenirs de son père, rescapé de la Shoah. Il est couronné par le prix Pulitzer en 1992. En France, C’était la guerre des tranchées de Jacques Tardi (1993) est un récit fictionnel basé sur des témoignages décrivant le quotidien des poilus. Dédiée au grand-père de l’auteur, cette œuvre poignante a été conçue avec l’assistance de Jean-Pierre Verney, historien spécialiste de la Première Guerre mondiale. Palestine est le titre d’un récit documentaire de Joe Sacco, publié entre 1993 et 1995 aux États-Unis, qui va marquer les débuts du reportage en bande dessinée.

Les récits de non-fiction (documentaire, enquête, autobiographie…) prennent une place de plus en plus importante dans la création des romans graphiques. Leur succès est notamment dû aux thèmes abordés qui rejoignent souvent les préoccupations actuelles des lecteurs.

Bulles de mémoire

Au fil des ans, l’intérêt du public pour la thématique de la mémoire s’est fort accru, ce qui transparaît inévitablement dans la production de bandes dessinées. Ce que l’historienne Isabelle Delorme définit comme le « récit mémoriel historique » s’impose progressivement. Dans ce type de récit, souligne-t-elle, « les auteurs repoussent autant que possible tout élément de fiction. C’est même une des caractéristiques de ce type de BD : les auteurs sont obsédés par la vérité et mènent un véritable travail d’historien, en s’appuyant sur une documentation considérable »3.

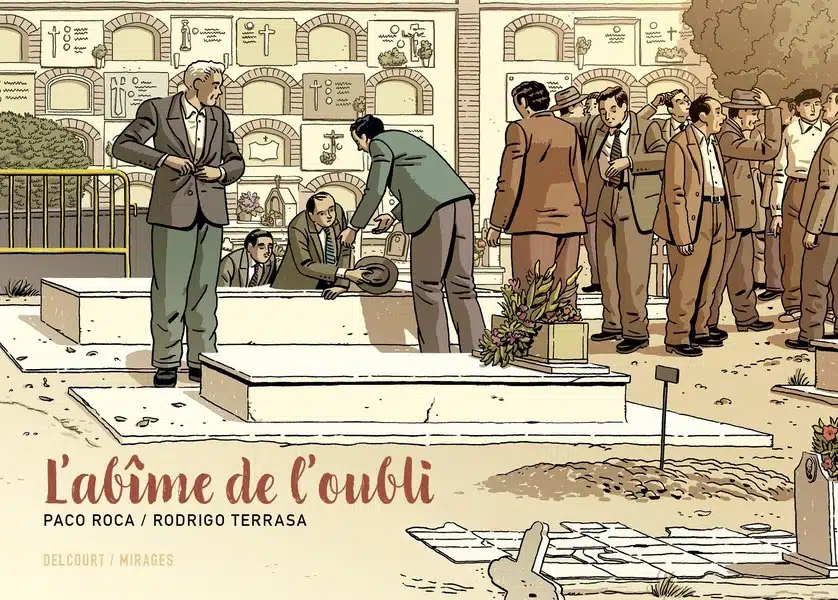

À titre d’exemple, L’Abîme de l’oubli, tout récemment paru en français (Delcourt/Mirages, 2025) est un poignant roman graphique espagnol coécrit par Paco Roca et Rodrigo Terrasa, journaliste au quotidien El Mundo qui suit la quête de Pepica Celda pour retrouver la dépouille de son père fusillé par le régime franquiste et englouti dans une fosse commune en 1940. Extrêmement documenté, l’ouvrage donne à ressentir les blessures mémorielles toujours à vif dans ce pays qui, un temps, a préféré choisir l’oubli au risque d’étouffer plutôt que d’apaiser les rancœurs, et où dès lors plane toujours l’ombre du franquisme.

D’après Michel Thiébaut, « l’intérêt qui s’est manifesté pour la bande dessinée à partir des années 1960 a peu touché les historiens », car « le goût de l’abstraction, des considérations idéologiques » les ont amenés « à ignorer l’image jugée infantile »4. En 2014, Ivan Jablonka, professeur d’histoire à l’Université Sorbonne Paris Nord, lance un appel invitant historiens et dessinateurs à faire équipe, car « le roman graphique est l’une des formes capables de porter un raisonnement historique, de mener une enquête à la recherche d’un monde qui a sombré, ou d’une vérité qui se dérobe, ou d’un fait social oublié »5.

Une idylle récente

Cette époque de désintérêt paraît aujourd’hui bien révolue. L’arrivée d’une génération d’historiens accoutumée à la lecture de ce type de littérature a, semble-t-il, changé la donne. Il est dorénavant fréquent d’en voir collaborer à la création de bandes dessinées qu’ils sont venus à considérer comme un médium leur permettant d’aborder d’une façon originale leur spécialité. Ainsi, chaque volume biographique de la collection « Ils ont fait l’Histoire » (Glénat) associe dessinateur et spécialiste de la période traitée.

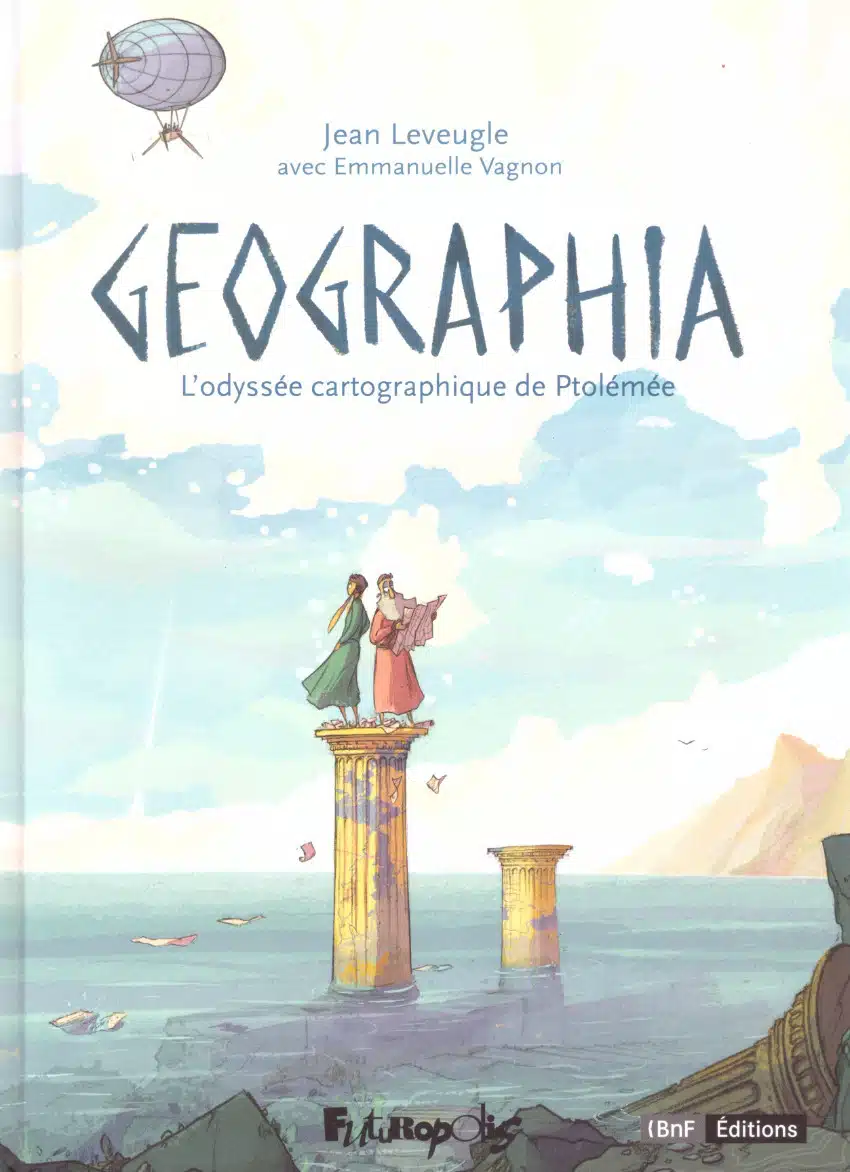

L’ouvrage Geographia, l’odyssée cartographique de Ptolémée (Futuropolis/BnF, 2024) conte, en mêlant érudition et esprit, l’évolution et les enjeux de la cartographie au travers des siècles. Il constitue un autre exemple de collaboration fructueuse entre Jean Leveugle, géographe et dessinateur, et Emmanuelle Vagnon, professeure agrégée et docteure en histoire médiévale, chargée de recherche au CNRS. Jean Leveugle est également à l’initiative d’un projet intitulé Les Savoirs Ambulants « dédié à la médiation des savoirs et à l’accompagnement aux projets par l’illustration et la bande dessinée ».

« On peut envisager les initiatives historiennes autour de la bande dessinée comme une simple manière de vulgariser le savoir historique », relève Sylvain Lesage, maître de conférences à l’Université de Lille, jugeant que « si les historiens réussissent à s’adresser à un fragment du vaste lectorat de la bande dessinée historique pour lui inoculer le virus de l’histoire académique, on pourrait estimer la mission réussie »6.

L’Histoire sans mots

Le récit en images a largement démontré quel support pertinent il constitue pour explorer le passé, l’amenant naturellement à se muer en outil pédagogique commode pour transmettre un savoir historique, éveiller l’intérêt des étudiants et les inviter à exercer leur esprit critique. Il va de soi que l’on ne saurait se limiter dans les apprentissages à ce type de récit narratif pouvant se révéler biaisé et orienté par les opinions de leur auteur ou par trop réducteur. Leur usage doit à l’évidence être complété par l’utilisation en parallèle d’un appareil d’autres sources et documents historiques.

« Tout cela est plus efficace (car plus rapide, plus précis, plus cru) que deux pages de description », remarque encore Ivan Jablonka, qui interroge : « Puissance du dessinateur, impuissance de l’historien ? En tout cas, la bande dessinée possède un incontestable ressort narratif et mémoriel, qui n’exclut en rien la subtilité. Il y a une fulgurance du dessin, comme une explication sans mots. Le dessin est intrinsèquement pédagogique. »7

Pour conclure, convenons avec l’historien Pascal Ory, pionnier sur le sujet et actuel président du prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique, dont l’édition 2024 a couronné l’excellent Lebensborn d’Isabelle Maroger (Bayard Graphic’), que « les bandes dessinées abordant des sujets historiques ont souvent une force plastique qui dépasse celle d’autres types de médias »8.

- Michel Thiébaut, « Histoire et bande dessinée », dans Mélanges Pierre Lévêque. Tome 3 : Anthropologie et société, Besançon, Université de Franche-Comté, 1989, pp. 447-464.

- Isabelle Delorme, « L’échappée belle du roman graphique dans l’édition française », dans Sociétés & Représentations, 2019/2, no 48, pp. 195-216. https://shs.cairn.info/revue-societes-et-representations-2019-2-page-195?lang=fr

- Yoann Labroux-Satabin, « La BD permet de rendre compte assez finement des émotions, ce qui est un atout pour faire œuvre de mémoire », entretien avec Isabelle Delorme, mis en ligne sur lemonde.fr, 8 janvier 2023.

- Michel Thiébaut, op. cit.

- Ivan Jablonka, « Histoire et bande dessinée », mis en ligne sur laviedesidees.fr, 18 novembre 2014.

- Sylvain Lesage, « Écrire l’histoire en images. Les historiens et la tentation de la bande dessinée », dans Le Mouvement social, 2019/4, Paris, La Découverte, pp. 47-65.

- Ivan Jablonka, op. cit.

- Antoine Tricot, « Entretien – Bande dessinée : Histoire en cours – avec Pascal Ory », mis en ligne sur nonfiction.fr, 27 septembre 2013

Partager cette page sur :