Libres, ensemble

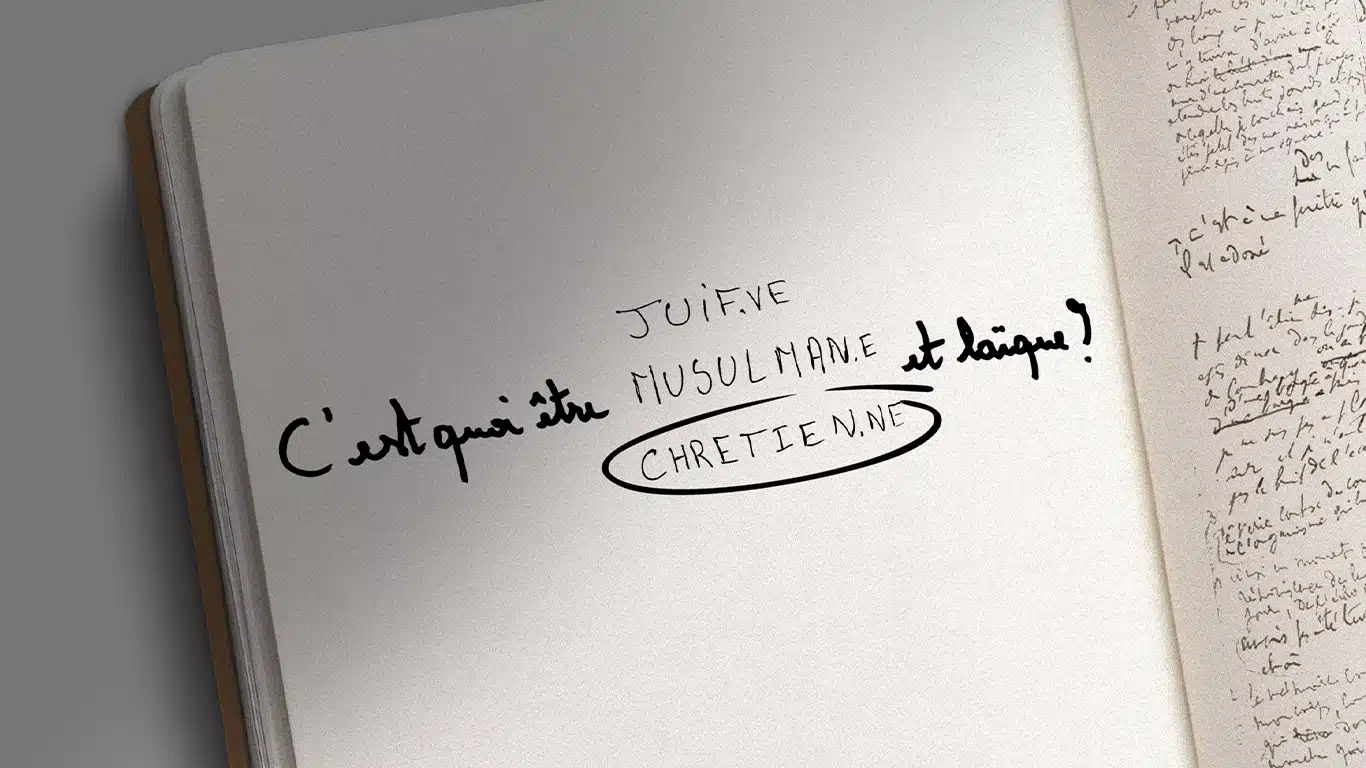

C’est quoi être chrétien·ne

et laïque ?

Propos recueillis par Mehdi Toukabri · Journaliste

Mise en ligne le 28 novembre 2025

Face à un monde où le fondamentalisme religieux, l’extrême droite et le repli sur soi gagnent toujours plus de terrain et où l’écho des discours extrémistes résonne chaque jour un peu plus fort, l’équipe d’EDL s’est posé une question simple : « C’est quoi être juif, chrétien, musulman et laïque ? » Dans un souci de visibiliser les paroles modérées et inclusives, nous avons rencontré différentes personnes issues des trois grandes religions monothéistes, dans un but simple : savoir comment elles font rimer foi et/ou appartenance religieuse avec laïcité. Le second volet de notre triptyque se concentrera sur le christianisme et la laïcité. « C’est quoi être chrétien·ne et laïque ? », une interview croisée de Markku Midré, Ruth Janet et Édouard Youssef.

Photo © Inked Pixels/Shutterstock

Quel est votre rapport au christianisme ?

Markku Midré, 27 ans, diplômé en sciences politique et en relation internationales à l’ULB : Je suis né à Etterbeek, j’ai grandi entre Berchem-Sainte-Agathe et Schaerbeek, où j’ai également suivi mon parcours scolaire. Je suis à moitié finlandais, par mon père, où la religion principale est le protestantisme et à moitié espagnol, par ma mère, où ma famille est principalement laïque et non-croyante, mais qui conserve des traditions très fortement ancrées dans le catholicisme. Personnellement, je me définis comme un protestant réformiste et luthérien. En tant que protestant, j’ai une approche assez personnelle de la religion. C’est-à-dire que, pour moi, chacun choisit la façon dont la religion régit sa vie et cela ne regarde personne d’autre. Je fais également partie d’une communauté, que je rejoins au sein de ma paroisse, et où je me rends régulièrement. Je prie également deux fois par jour.

Ruth Janet, 31 ans, pharmacienne et doctorante en santé publique: Je suis née et j’ai grandi au Gabon jusqu’à l’âge de 12 ans. Je suis fille de diplomate. Après mon treizième anniversaire, nous sommes allés, ma famille et moi, vivre en Centrafrique. Après cela, je suis allée en internat en France où j’ai eu mon bac. J’ai fait ma première année d’université en France et je suis arrivée en Belgique à 19 ans pour des études de pharmacie. Je suis catholique depuis la naissance parce que mes parents l’étaient et j’ai grandi dans cette éducation. Jusqu’à présent, je me définis encore comme catholique. Mais qu’est-ce qu’être catholique ? Pour moi, déjà c’est croire en Dieu et en Jésus. Je pense que c’est le socle commun que tous les chrétiens ont. Ensuite, le second aspect de ma définition passe par la pratique. Il y a beaucoup de personnes qui se disent catholiques, mais qui ne pratiquent pas forcément. En fin de compte, peu importe, on a tous, catholiques, chrétiens, cette croyance en Jésus. Le plus important, c’est d’avoir sa propre relation avec Dieu.

Édouard Youssef, 26 ans, diplômé en lettres et création littéraire en France et au Québec : Je me considère comme chrétien copte orthodoxe. Orthodoxe comme les Églises russes et grecques et copte, c’est chrétien d’Égypte. C’est d’ailleurs le mot copte qui a donné son nom à l’Égypte. Cette religion me vient de mes parents, de mon père en particulier, puisque ma mère est franco-belge, issue d’une famille non-chrétienne et ulbiste. Mon père, lui, est né au Caire en 1946. Il est venu dans les années 1960-1970 en Europe, en France et puis en Belgique, où il s’est finalement installé et surtout y a trouvé refuge. Les coptes étaient en danger en Égypte, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Il a vraiment participé à l’établissement de l’Église copte orthodoxe ici en Belgique. Au début, il y avait très peu de membres de la communauté et surtout pas d’église donc il allait à la messe chez les Russes orthodoxes. Puis petit à petit, des prêtres coptes sont arrivés, la communauté s’est agrandie et aujourd’hui plusieurs Églises existent en Belgique et en Hollande. Pour moi, est chrétien celui qui croit en Jésus-Christ. Pour ce qui est des coptes orthodoxes, la pratique est plus rigoriste que celle du catholicisme, comme par exemple les messes de trois heures ou des jeûnes à réaliser en plus du jeûne du Carême. Je suis en accord avec cela. Je peux dire que je crois en Dieu et en Jésus, mais que ma croyance s’éloigne peut-être de l’image conventionnelle de Dieu, même pour les chrétiens coptes orthodoxes. Je veux dire par là que je ne suis peut-être pas le plus orthodoxe des orthodoxes. Si certaines personnes se qualifient comme agnostiques, moi je serais plutôt un gnostique. J’ai grandi avec la chrétienté, l’orthodoxie, c’est là-dedans que j’ai baigné. Je n’ai pas spécialement été lire le Coran ou les écrits bouddhistes, mais je m’y suis tout de même intéressé de loin. J’ai essayé de décanter tout ce que pouvaient dire les religions et j’en suis arrivé à un principe fondamental qui est que Dieu est amour. Peu m’importe si d’autres orthodoxes ou d’autres chrétiens ne me considèrent pas comme assez orthodoxe ou chrétien à leurs yeux.

Markku Midré © DR

Ruth Janet © Mehdi Toukabri

Édouard Youssef © DR

Pour vous, c’est quoi être chrétien.ne et laïque ? N’y a-t-il pas un certain paradoxe à se définir de la sorte ?

Ruth Janet : Je me suis toujours dit chrétienne et laïque. Et je n’ai jamais vu que c’était un paradoxe, alors qu’en vrai si. Mais le fait est que j’ai toujours été dans des établissements français. Tout au long de ma scolarité, on nous a tout le temps répété que l’école était un endroit laïque. Vraiment depuis que je suis toute petite, j’ai toujours eu ça en tête. Être laïque n’est jamais rentré en conflit avec ma religion. Chacun a sa religion, on respecte cela et puis on fait en sorte de fonctionner normalement sans que « les règles religieuses » ne régissent la société, mais juste des règles de bon sens qui puissent convenir à tout le monde, indépendamment de leur religion. Pour moi, être laïque, c’est accepter l’autre. Tant que nos échanges, le fonctionnement administratif ou social ne changent pas par rapport au fait que, par exemple, quelqu’un porte un voile ou sa kippa ou moi ma croix autour du cou, alors je n’y vois aucun problème. Si elles se sont bien comme ça, ça ne change rien aux relations, aux échanges qu’on peut avoir. Si la personne se sent bien comme ça, je ne vois pas où est le problème.

Édouard Youssef : Je me définis comme laïque si, par laïque, on entend le fait de permettre à chacun de croire en ce qu’il veut et de la manière dont il le veut. Avec comme principe fondamental : ta liberté s’arrête là où commence celle des autres. Où cela n’empiète pas sur les règles fondamentales de la société. J’espère que le reste de la population va être aussi tolérante, ouverte et donc laïque à ma chrétienté et à mon orthodoxie que je peux l’être pour elle. Je pense que dans d’autres circonstances, comme celle que ma famille a connu en Égypte, il est beaucoup plus difficile d’être laïque, lorsque la souffrance est perpétrée par des personnes qui veulent imposer des lois, sans qu’un peuple puisse vivre et subsister. Mais dans l’autre sens, ce n’est pas parce qu’on est chrétien qu’on a des lois à imposer aux autres.

Markku Midré : C’est vrai que ça peut être considéré comme étant paradoxal, mais évidemment, dans mon approche, ça ne l’est pas du tout. Déjà, je veux partir du principe que l’humain est paradoxal initialement. La manière dont j’interprète la laïcité, c’est la séparation des pouvoirs politiques et de l’Église. C’est comme ça que je vois les choses. Je pense que la religion peut rythmer la vie d’individus, sans forcément régir une société entière. Je suis profondément croyant. Je suis convaincu et je pense que les instructions de Jésus sont claires : chacun porte sa croix. Evidemment, la communauté est là pour se soutenir, pour aider à soulager les autres, ainsi qu’à alléger nos peines, mais d’un autre côté, la relation qu’on a avec le Seigneur n’a, à mon sens, rien à voir d’une manière ou d’une autre avec le système politique qui doit être mis en place.

© Mehdi Toukabri et Martin Deneys

Et le libre examen dans tout ça ?

Édouard Youssef : Je vais répondre avec ma casquette de linguiste. Je vais faire un parallèle avec le statut d’une langue. Quand une langue n’évolue pas, on dit qu’elle est morte. Quand elle est dite vivante, c’est parce qu’elle évolue, parce qu’elle s’adapte à la réalité d’un monde qui change. C’est indéniable. J’ai l’impression que c’est pareil avec une religion et le dogme qui lui est intrinsèque. On peut, à un moment donné, établir une règle, comme par exemple, avoir ou non tel régime alimentaire. Mais, pour que le tout continue de fonctionner, il est impératif de pouvoir avoir par rapport à cette règle une certaine latitude. Tout orthodoxe qu’on soit, on peut aussi prendre du recul sur la situation dans laquelle on vit. Une des choses qui me dérange le plus est l’immuabilité du dogme orthodoxe. C’est terrible de voir que ce dogme évolue à contre-courant de la société : les homosexuels qui ne peuvent pas se marier à l’église, les femmes qui ne peuvent pas être ordonnées prêtres, etc. Je reste persuadé que c’est la loi des hommes et pas la loi de Dieu qui dicte ça. Pour moi, tout ce qui a pu être écrit, tout ce qui a pu être dit, reste une interprétation humaine. Mais, je reste également critique par rapport au droit dit « commun ». Parce que si le droit commun, l’État, se met à virer vers des tendances qui ne sont pas les miennes, la résistance est impérative. Je pense notamment à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, dictée par l’État. Toute imposée par nos dirigeants, nos valeurs doivent prendre le dessus et combattre ce que l’on considère comme injuste.

Markku Midré : Je pense sincèrement que le libre examen fait partie intégrante de ma personnalité. Déjà en ayant fait mes études à l’ULB que je considère comme mon alma mater. Ensuite, je considère qu’au niveau du christianisme, le courant le plus « libre-exaministe » est celui de la réforme, c’est à dire le protestantisme. Insufflé par Martin Luther qui a simplement remis en question l’autorité cléricale, il a commencé par traduire la Bible pour savoir si son contenu était en phase avec ce qui était raconté par le clergé. Je pense qu’effectivement le courant luthérien est intrinsèquement lié au libre examen, premièrement, et qu’il redéfinit, ensuite, aussi d’une certaine manière le cadre de la pratique religieuse : plus sobre et moins iconique. Pour moi, conjuguer christianisme et libre examen n’est pas spécialement très compliqué. Au sein de mon processus de foi, il y a eu évidemment des hauts et des bas. Il y a eu des doutes et il y a surtout eu de la remise en question du dogme proposé par mon courant religieux. Dans son essence, le libre examen est profondément anticlérical et combat le dogme. Ce qui est très proche de ce qu’historiquement les protestants ont réalisé. Je n’y vois là, aucun paradoxe. Être catholique et anticlérical, là, cela pourrait être déjà un peu plus paradoxal.

Ruth Janet : Ce n’est pas la première fois qu’on oppose religion et libre examen. Et moi, c’est une vision avec laquelle je n’adhère pas du tout. Certaines personnes estiment qu’on ne peut pas être libre-exaministe et avoir une religion, que c’est absolument inconcevable. Je ne suis absolument pas d’accord avec ce constat. Je considère, justement, que j’exerce mon libre examen en choisissant ce à quoi je crois, tout simplement. Je le choisis en pleine conscience. Ce n’est pas un choix qui m’est imposé. Si je crois à cette religion, c’est parce que, pour des raisons personnelles, elle m’apporte énormément et que je ne suis pas d’accord avec tout ce qui est dit dans la Bible. L’on pourrait dire que je fais un peu mon marché, mais cela ne m’affecte pas. En ayant lu la Bible, certains commandements me sont plus importants que d’autres. Par exemple, « tu aimeras ton prochain ». Il n’est pas dit : « Tu aimeras ton prochain, à la seule condition qu’il vive comme tu vis » ou « qu’il croie comme tu crois ». L’exemple qui me vient directement en tête est celui de l’homosexualité qui interdit par la Bible. Moi, je dis que ce n’est pas à moi de juger ces personnes. Il y est pourtant bien écrit, au sein de la Bible que « tu aimeras ton prochain et tu ne le jugeras point ». Donc, je ne comprends pas comment on pourrait, en tant que chrétien, se permettre d’émettre des jugements sur la manière dont d’autres personnes vivent. Les paroles que je lis et les croyances que j’ai ne sont aucunement en opposition avec la façon de vivre d’autres personnes. De la même manière pour l’avortement qui est un droit fondamental pour moi, même s’il est interdit. C’est comme ça que j’exerce mon libre examen.

Comment faites-vous pour vivre votre christianisme laïque harmonieusement avec vos concitoyen·nes ?

Markku Midré : Je pense que certaines lois et valeurs sont issues du christianisme, présentes aussi en Belgique, notamment lorsqu’il est question de droit pénal. Donc, de la définition du bien et du mal, et de ce qui est souhaitable ou non pour une société. Je pense que ces valeurs-là, qui nous ont été justement, en tant que chrétiens, données par notre Seigneur Jésus-Christ, nous aident aussi à être les meilleures versions de nous-mêmes. À nous comporter d’égal à égal avec nos semblables. Un des commandements les plus célèbres est « aime ton prochain comme toi-même ». C’est quelque chose que je prends au pied de la lettre et je pense que ce genre de valeurs peuvent et doivent être mises au centre de la société, justement pour pouvoir favoriser un vivre ensemble. Évidemment, pour vivre comme il faut en société, on n’est pas obligé d’être chrétien. Cela fait partie intégrante de ma définition de la laïcité. C’est-à-dire qu’en tant que personne, surtout avec un vécu comme le mien où la religion a été véritablement un phare dans la nuit, je pense que c’est à chacun de choisir son propre chemin. Le mien a été un chemin de foi, mais mon choix ne doit en aucun cas régir le choix de quelqu’un d’autre.

Édouard Youssef : Pour mieux vivre ensemble, je dirais que je cache mon appartenance religieuse. Pas par peur d’être rejeté, mais plus par peur de gêner, peur d’imposer mes choix. En tant que laïque, je ne veux pas du tout qu’on se dise de moi : « Il va dire cela parce qu’il est chrétien ou il va penser cela parce qu’il est orthodoxe. » Il en va de même par rapport à mes signes convictionnels. Je porte une chevalière où le sigle de Saint-Georges est gravé, mais qui est peu visible. Autour de mon cou, je porte une croix que je laisse derrière le col de ma chemise. Pour moi, « faire laïcité », c’est de ne pas imposer aux autres la vue de mes attributs religieux et de ma chrétienté. Je ne dis évidemment pas que tout le monde doit faire pareil.

Ruth Janet : Tout simplement parce que je n’impose pas ma religion aux autres. C’est-à-dire que je ne vais pas parler énormément de mes croyances. Tout le monde sait dans mon entourage que je suis chrétienne, catholique. Quand il y a des événements, parfois je vais dire que j’étais, par exemple, à l’église, mais je ne vais pas en dire davantage. Je n’essaie pas de convertir les gens. C’est important parce que pour moi, c’est un chemin personnel qui doit être fait. Et si, par contre, des gens viennent me poser la question, je suis toujours ravie d’expliquer quelles sont les coutumes, quelles sont les traditions, comment je pratique. Mais, jamais je ne vais l’imposer aux autres. C’est comme cela que j’arrive à vivre en communauté avec les autres. On respecte juste les croyances des autres et on se regroupe entre amis lors de fêtes ou de moments importants qui rythment la vie des personnes d’autres religions qui m’entourent. C’est aussi simple que ça.

Partager cette page sur :