Libres, ensemble

Enfermement, ça s’écrit

R A C I S M E ?

Mehdi Toukabri · Journaliste

Mise en ligne le 25 septembre 2025

« La question de la surpopulation carcérale, avec une incarcération disproportionnée d’Africains, de personnes d’ascendance africaine et de personnes d’origine étrangère », ainsi que l’utilisation de prisons « pour la détention administrative des migrants » a été récemment pointée du doigt par des rapporteurs indépendants de l’ONU1. À la lumière du « racisme systémique présent dans tous les secteurs de la société, y compris au sein […] du système de justice pénale », leur constat est sans appel : la xénophobie à l’encontre des personnes africaines et afrodescendantes gangrène également les lieux d’enfermement en Belgique. En cause : un manque criant de statistiques ethno-raciales, un recours excessif à la détention préventive et une innocence raciale qui amènent prisons et centres fermés à être des lieux opaques où les discriminations peuvent perdurer. Une situation complexe et critiquée qui pourrait être résolue par le biais d’une révision globale du système carcéral, voire pour certains, par son abolition.

Photo © Lunopark/Shutterstock

« Si t’es ici, c’est qu’il y a de bonnes raisons. Tu sais très bien pourquoi t’es là. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours retourner en prison dans ton pays. » Attablée à une terrasse de café forestoise à deux pas des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael, Ghislaine², agente de surveillance pénitentiaire (ASP) et cheffe d’équipe à la prison de Haren, n’en peut plus. En onze années de travail au sein du monde carcéral, elle est confrontée quotidiennement au racisme que font subir ses collègues aux détenus, prévenus (personne en attente de jugement, NDLR) ou patients. « Les agents ont énormément de préjugés. Toutes les personnes typées méditerranéennes, un peu trop bronzées, un peu trop barbues, avec les cheveux un peu trop crépus ou un peu trop foncés » sont ciblées, alors même que beaucoup d’entre elles « ont la nationalité belge et qui sont même nées en Belgique. » Ghislaine ajoute, révoltée : « Pour avoir travaillé [dans plusieurs institutions carcérales] et vu d’autres prisons, comme Lantin, Namur, Jamioulx, Leuze ou encore Tournai, je trouve qu’il y a plus de racisme à Bruxelles. Après, évidemment, ce n’est pas le cas de tout le monde, mais je constate dans les discussions entre agents et lorsqu’il n’y a plus de détenus, de prévenus ou de patients, qu’il y a plus de racisme et que c’est plus assumé. Je trouve ça gerbant. »

Les origines des prisonniers belges mises à l’ombre

« “De toute façon, c’est toujours les mêmes qu’on revoit.“ Voilà le type de commentaires que j’entends systématiquement », poursuit la surveillante pénitentiaire. « Je pense que c’est aussi lié à un problème de racisme non spécifique à la prison. Mais, il y a des ailes où la moitié des prisonniers s’appelle Mohamed. Ce n’est pas le genre de choses qui aident à faire prendre conscience (aux agents, NDLR) que c’est du racisme. »

C’est d’ailleurs également dans le sens de la surreprésentation des Africains, des personnes afrodescendantes et d’origine étrangère que les rapporteurs indépendants de l’ONU abondent, et elle s’accompagne d’une réalité indéniable : les prisons belges débordent. Avec une capacité moyenne de 11 040 places, elles accueillent en 2025, 12 954 personnes, soit un dépassement de près de 15 % de la capacité maximale.

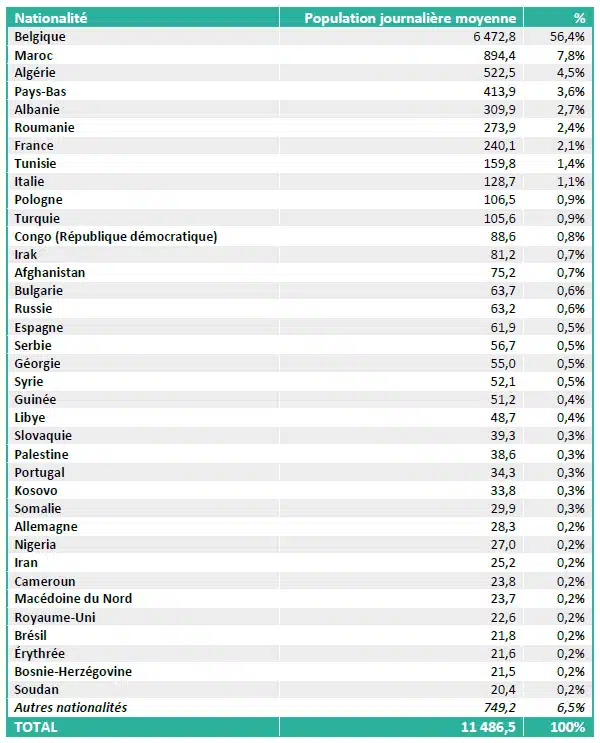

Le haut du classement des nationalités étrangères est tenu dans l’ordre par les Marocains (7,8 %) et les Algériens (4,5 %). Les informations sur les origines des Belges sont indisponibles.

© Tableau du nombre moyen de détenus par nationalité/Chiffres annuels 2023 DG EPI

Parmi ces personnes, deux groupes sont à distinguer : les Belges et les étrangers. Là où les données de la Direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) classent de manière plus qu’exhaustive, pour l’année 2023 (derniers chiffres disponibles, NDLR), la liste détaillée des différentes nationalités de personnes étrangères incarcérées, ainsi que leur nombre, 43,6 % (voir tableau ci-dessus), le résultat de 56,5 % de personnes belges incarcérées, quant à lui, reste moins évident à déchiffrer. Si aucun recensement des origines des personnes belges incarcérées n’a été réalisée, Stabel nous permet néanmoins d’avoir une idée plus claire de la situation : au niveau national, près d’un Belge sur 3 est d’origine étrangère. Cette réalité varie énormément entre les différentes régions du pays.

C’est la Région de Bruxelles-Capitale qui se classe dans le haut du tableau des régions les plus multiculturelles : là, près de deux Belges sur trois ont une origine étrangère et à peu près la même proportion est originaire d’un pays se situant en dehors de la zone européenne (voir encadré). Concrètement, si ces statistiques suivent les mêmes courbes au niveau carcéral, cela reviendrait à dire qu’un prisonnier belge sur trois aurait une origine étrangère et qu’au niveau bruxellois, deux sur trois seraient détenteurs d’une origine étrangère hors de la zone européenne. Cependant, en l’absence de chiffres précis, le flou persiste et les problématiques liées à la xénophobie vécues par les personnes incarcérées, en particuliers belges d’origine étrangère, en sont ainsi camouflées.

Les origines des belges par région en chiffres

- Au niveau belge, environ deux tiers de la population était belges d’origine belge au 1erjanvier 2025. Cela varie de 22 % dans la Région de Bruxelles-Capitale à 63,6 % en Région wallonne, et 71,9 % en Région flamande.

- Globalement, une personne sur cinq est belge d’origine étrangère. Ce pourcentage est le plus faible en Flandre avec 17,1 %. Il grimpe à 25,2 % en Wallonie et atteint 40,8 % en Région de Bruxelles-Capitale.

- La part de non-Belges se situe autour de 11 % en Région flamande et en Région wallonne. Cette part est de 37,2 % en Région de Bruxelles-Capitale.

- Statbel précise, en outre, que la Région de Bruxelles-Capitale affiche la plus forte proportion de personnes (61,6 %) dont la nationalité est issue d’un pays en dehors de la zone EU.

Source : Statbel

Couvrez ce racisme carcéral que je ne saurais voir

Très radicale dans son antiracisme, Ghislaine a déjà tenté par le passé de rapporter à sa hiérarchie les propos qu’elle juge contraires à la loi3. « J’ai déjà signalé des faits de racisme à mes supérieurs, en disant que ce sont des propos que je ne pouvais pas tolérer de la part d’un collègue agent. Et, malheureusement, cela dépend des convictions du supérieur. Parce que je dois suivre la voie hiérarchique. Je ne peux pas directement contacter la direction. Je dois d’abord signaler tout fait de discrimination à mon supérieur et c’est lui qui voit si ces faits doivent remonter la ligne hiérarchique et si ces propos doivent être dénoncés ou pas. Mais, force est de constater que mes plaintes arrivent rarement jusqu’à la direction. »

En Belgique, aucune statistique officielle n’existe sur les faits de racisme en prison. Mais, Necim Triki, avocat pénaliste au barreau de Bruxelles et membre de l’Observatoire international des prisons – section Belgique (OIP), rejoint les constats des experts indépendants de l’ONU. « Le racisme dans sa dimension systémique existe bel et bien au sein du système répressif en Belgique. On le voit dans la façon dont il traite les personnes racisées, étrangères ou perçues comme telles. Au quotidien, on va remarquer assez facilement que les personnes qui vont faire l’objet d’arrestations, d’interpellations et d’auditions par la police sont très souvent des personnes qui, si elles sont belges, sont d’origine afrodescendante, par exemple. »

Pour l’OIP, les causes de la surpopulation carcérale sont au nombre de trois : l’allongement et le cumul des peines, le recours plus tardif et moins fréquent à la libération conditionnelle et l’augmentation du recours à la détention préventive. « Dans le cadre de ce type précis de détentions », explique l’avocat, « on a un recours qui est assez massif à la détention préventive pour les personnes considérées comme étrangères. Donc là, je vais côtoyer plus facilement des personnes belges d’origines diverses ou encore des non-Belges. De la même manière, les prisons sont donc très majoritairement peuplées de personnes considérées comme étrangères. Puisqu’on n’a aucune donnée claire sur le profilage ethnoracial des personnes qui sont enfermées, on peut avoir des Belges d’origine étrangère qui vont se retrouver dans ce système-là. Mais globalement, les prisons sont peuplées d’environ 40 % de personnes étrangères et dont pratiquement la moitié d’entre eux sont en détention préventive, simplement pour des raisons administratives. Très simplement, ce sont, en général, des personnes précarisées et marginalisées qui n’ont pas forcément une situation administrative régulière. »

Pour le jeune avocat de 27 ans et membre de l’OIP depuis deux ans, l’enfermement est un mot assez long qui pourrait s’écrire R A C I S M E.

© Mehdi Toukabri

La prison, une institution raciste pour pauvre ?

L’OIP insiste également sur le fait que la prison est avant tout « une institution pour pauvres », non pas parce que les personnes précarisées commettent plus de faits de délinquance, mais parce qu’elles sont davantage sanctionnées, à tous les maillons de la chaîne pénale. Comme le souligne Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits humains, dans une étude de 2022 : « Le racisme engendre la pauvreté en raison de l’exclusion qu’il entraîne. »4

Et Necim Triki de poursuivre : « Le recours à la détention préventive doit toujours être justifié par une absolue nécessité pour la sécurité publique, critère général et aux contours assez flous . Pour la plupart des infractions du quotidien, il faut démontrer en plus l’existence d’un des quatre risques prévus par la loi. Dans les faits, c’est surtout celui de le risque de soustraction à l’action de la justice qui est mobilisé pour les personnes qui n’ont pas de situation administrative ou d’adresse en Belgique.»

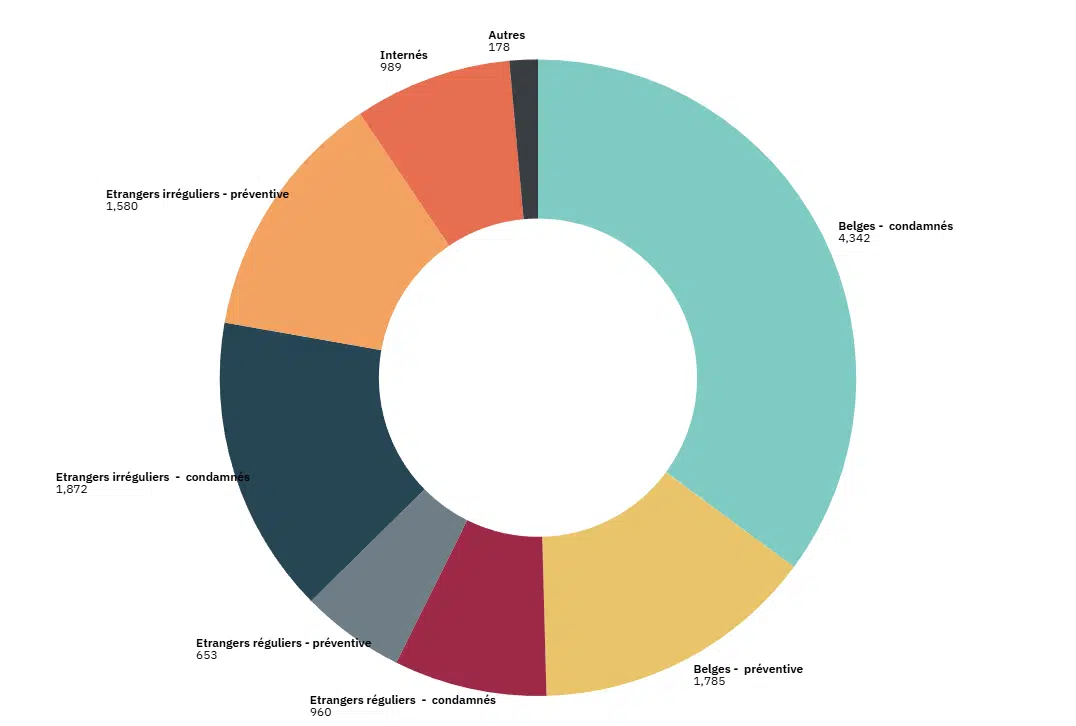

Le membre de l’OIP pointe également l’exécution des peines : « On le remarque aussi : les personnes étrangères vont plus facilement aller à fond de peine (purger l’intégralité de la peine, NDLR) et ne vont pas être nécessairement éligibles à des aménagements, simplement parce que leur capital social, culturel ou économique n’est pas le même que des personnes belges. L’enfermement va, dès lors, être vécu de manière beaucoup plus longue. Elles n’auront pas d’appui d’un entourage quelconque, elles auront beaucoup plus de difficultés à s’exprimer et à faire face aux arcanes du monde administratif. Ce qui induit fatalement une surreprésentation de ces populations-là en prison. » Pour l’année 2024, 2832 personnes étrangères étaient condamnées et 2233 étaient en préventive, alors que les Belges condamnés étaient de 4342 pour 1785 en préventive (voir graphique ci-dessous). Implacablement et à niveau de peine égal, les étrangers de notre pays sont majoritairement placés en détention préventive, sans avoir été jugés.

À niveau de peine égal, les étrangers notre pays sont majoritairement placés en détention provisoire, sans avoir été jugés.

© Répartition des détenus en Belgique par situation légale. Chiffres de 2024 du SPF Justice via RTBF/Draxlr

Centres fermés : l’angle mort racial des politiques d’enfermement

Dans le but de lutter contre la surpopulation carcérale, la ministre de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V) a proposé de transférer les personnes incarcérées en situation irrégulière (1872 irréguliers condamnés et 1580 en préventive pour 2024, NDLR) vers les centres de retour fermés. Proposition immédiatement rejetée par l’Office des étrangers (OE) pour qui « les centres ne sont pas une alternative à la prison. » Une fois le voile de l’initiative de la ministre Verlinden levé, un double aspect est désormais visible : la criminalisation de l’étranger et la carcéralisation des milieux fermés de retour. Une représentation négative de l’étranger déjà à l’œuvre depuis la fin des années années 1970 par l’OE (à l’époque appelé « police des étrangers », NDLR), selon Andrew Crosby, chargé de cours de sociologie des inégalités scolaires à l’UCLouvain et ayant consacré sa thèse de doctorat au personnel des centres fermés. « Cette administration a toujours parlé de l’étranger comme d’un danger. Elle l’a toujours articulé selon le contexte du moment : que ce soit un danger économique, un danger pour la sécurité nationale ou encore, un danger culturel. Dans tous les cas, on criminalise les étrangers. Je crois que c’était un discours porté par cette administration pour justifier son existence. Mais, ce qu’on voit à partir des années 1980, c’est que ce discours va se diffuser et être banalisé. Là où, à la base, on reconnaissait toute une série de droits aux étrangers, même assez maigres, on réforme et on réduit leurs droits. Très vite, plutôt que d’être des citoyens, des sujets de droit, ils deviennent plutôt des objets de droit. Pour moi, cette tendance et ce discours négatifs envers ces personnes ont empiré. Jusqu’à l’aboutissement, dans les années 1990, de la rigidification de cette politique des étrangers et de la création des centres fermés. » En les calquant sur un « modèle » déjà bien connu : les prisons.

Un centre fermé rassemble principalement des personnes en séjour illégal (migrants, personnes arrêtées aux frontières et en demande d’asile selon le règlement de Dublin5 ou personnes sans papier), avec comme un objectif clair : le renvoi de cette personne dans son pays d’origine. La privation de liberté de ces personnes n’est donc, ici, pas due à une décision judiciaire, mais bien suite à une décision administrative, parce qu’elles n’ont pas les bons papiers. « Effectivement, il y a une dimension raciale à l’enfermement », commente le sociologue. Il faut sortir de ce qu’ils appellent au Royaume-Uni le racial innocence (l’innocence raciale), à savoir l’action de faire semblant que certaines législations, comme celles des centres fermés, toucheraient tout le monde de manière indistincte. Cette dimension raciale, plus systémique et pernicieuse, est définie dans la loi de manière implicite et vise certains pays d’origine. Clairement, cela vise toute une partie du globe. Cette dimension-là est, à mon avis, la plus dangereuse, parce qu’elle est diffuse et parce qu’elle se situe dans l’angle mort de notre perception. »

Le chargé de cours en sociologie des inégalités à l’UCLouvain Andrew Crosby a réalisé sa thèse sur le personnel des centres fermés. Sa dernière visite en centre fermé date de 2015.

© Andrew Crosby

Pour le chargé de cours en sociologie, plus les mesures sécuritaires à l’encontre des étrangers s’accentuent, plus la situation risque de s’aggraver. « Depuis les années 1980, on restreint l’admission au territoire et les droits des étrangers, avec de plus en plus de mesures sécuritaires. Et, nous n’avons toujours pas résolu la question de l’immigration illégale, comme le disent les politiciens. En fait, on ne fait qu’aggraver la précarité des vies humaines. On ne fait que rendre plus difficile le retour vers le pays, parce que justement, l’enjeu ne s’arrête pas à l’expulsion, il est beaucoup plus grand. Un grand nombre d’études ethnographiques nous démontrent que la vie et le parcours des personnes visées par ces politiques sont pour la plupart dramatiques. Mais on n’en tient pas compte. Je pense que dans le climat actuel, la situation va empirer. Cependant, il faut rester optimiste. Rien n’est éternel. » Le racisme présent au sein des lieux d’enfermement également ?

Pour Ghislaine, la solution est tout autre. Pour réduire le racisme, c’est précisément les politiques d’enfermement dans leur ensemble et surtout dans leur condition actuelle qu’il faudrait réformer, voire abolir. « À aucun moment, enfermer quelqu’un ne le rendra meilleur. » Et la cheffe d’équipe à la prison de Haren de conclure : « Quand on est petit, on rêve peut-être de devenir policier ou pompier, mais personne ne se dit : “Plus tard, je vais enfermer des gens.” »

- « Belgique : Un organisme indépendant des Nations Unies constate un racisme systémique à l’encontre des Africains et des personnes d’ascendance africaine », communiqué de presse mis en ligne ohchr.org, 11 juin 2025.

- Prénom d’emprunt.

- Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dite loi Moureaux.

- Assemblée générale des Nations unies, « Racisme, discrimination raciale et droit au développement. Étude thématique du Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement », 22 juin 2022.

- La procédure « Dublin » est engagée dès qu’un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande de protection internationale dans l’un des États membres. C’est l’Office des étrangers qui procède à cet examen en Belgique.

Partager cette page sur :