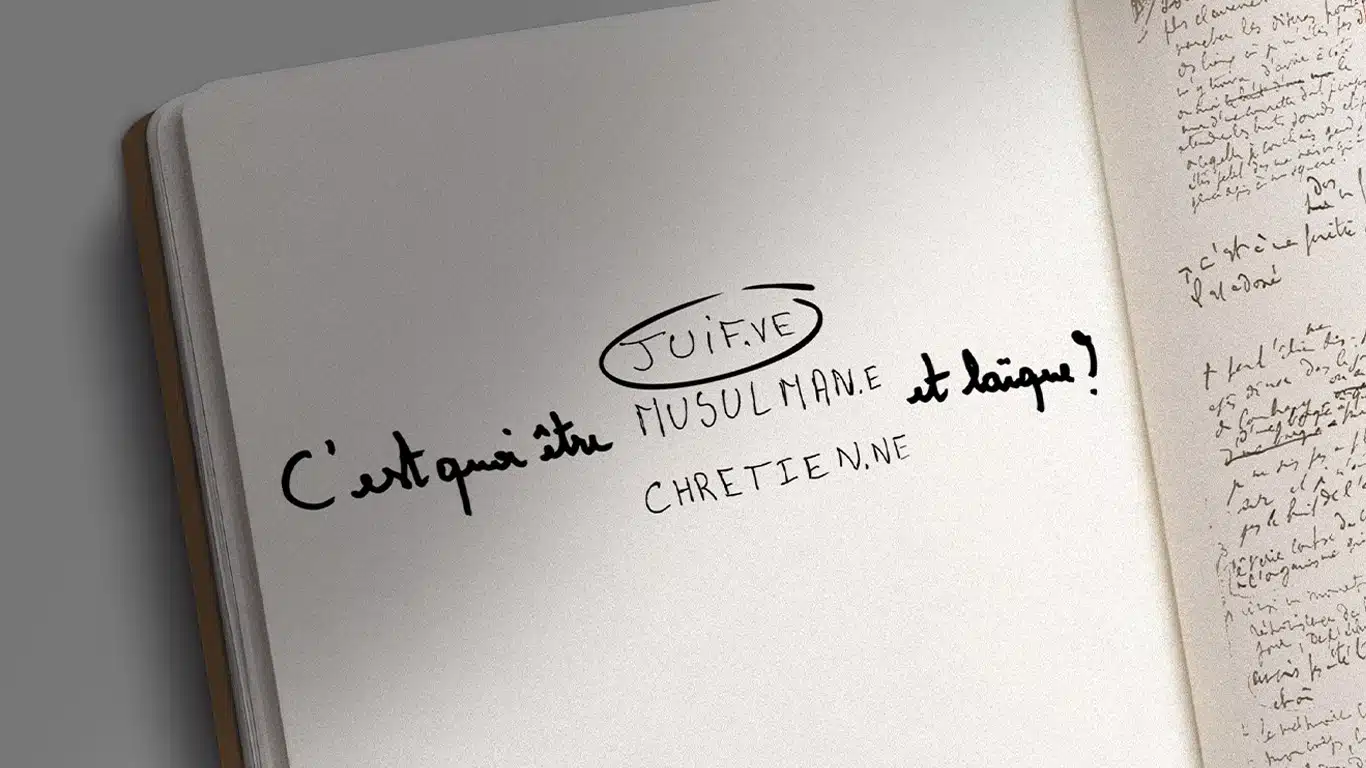

Libres, ensemble

C’est quoi être juif·ve

et laïque ?

Propos recueillis par Mehdi Toukabri · Journaliste

Mise en ligne le 2 juillet 2025

Face à un monde où le fondamentalisme religieux, l’extrême droite et le repli sur soi gagnent toujours plus de terrain et où l’écho des discours extrémistes résonne chaque jour un peu plus fort, l’équipe d’EDL s’est posé une question simple : « C’est quoi être juif, chrétien, musulman et laïque ? » Dans un souci de visibiliser les paroles modérées et inclusives, nous avons rencontré différentes personnes issues des trois grandes religions monothéistes, dans un but simple : savoir comment elles font rimer foi et/ou appartenance religieuse avec laïcité. Le premier volet de notre triptyque se concentrera sur le judaïsme et la laïcité. « C’est quoi être juif.ve et laïque ? », une interview croisée d’Adam Amir, Galadriel Goldberg Vormès et Nathan Abraham.

Photo © Godong Photo/Shutterstock

Quel est votre rapport au judaïsme ?

Galadriel Goldberg Vormès, 33 ans, employée au Centre communautaire laïc juif : Je suis née en France, dans une famille juive moderne orthodoxe où il était très important de se mélanger à la société, d’aller à l’école laïque et de faire « cité ». En même temps, il y a toujours eu une forme de dichotomie. On attendait de moi, quand même, que je mène une vie juive, au travers du scoutisme ou dans la vie de tous les jours. Très vite, mon judaïsme s’est retrouvé en contradiction avec ce que m’offrait la société laïque : parce que je mangeais casher et ce n’était pas possible pour moi d’aller à la cantine. Donc, ça a été assez compliqué. Et puis, je suis partie. J’ai vécu en Chine, en Hongrie. Maintenant, je vis à Bruxelles, depuis bientôt neuf ans. Avec tous ces voyages, j’ai pu découvrir différentes sortes de judaïsme. Ce qui a profondément modifié, au fur et à mesure, mon rapport à la religion. Quant à mon rapport à la croyance en dieu, je vais tenter de l’expliquer par cette anecdote. Je devais avoir 15 ans et j’ai demandé à mon père : « Papa, est-ce que tu crois en Dieu ? » Sa réponse avait été : « Je ne sais pas. Je m’en fiche. Ça ne change rien. » Cela m’a énormément marqué. C’est aussi une réponse qui m’a été apportée par un certain nombre de rabbins, dont ma cousine. Rabbine moderne orthodoxe, elle n’a pas manqué de me rappeler que « Dieu n’a rien à voir dans cette histoire. » On peut donc dire que je suis athée.

Nathan Abraham, 27 ans, architecte : Je suis né à Bruxelles au sein d’une famille juive. Mon père descend d’une famille juive ashkénaze, et ma mère, elle, est coréenne, mais elle a été adoptée. Ma grand-mère maternelle était juive polonaise et survivante de la Shoah. J’ai été bercé depuis tout petit par le judaïsme. J’ai fait ma bar-mitsvah. Ma famille a toujours été juive libérale. La religion, chez moi, n’a jamais été quelque chose de fermé et de rigoriste. C’était justement un sujet très ouvert au débat, on discutait très ouvertement également de l’existence de Dieu. C’était quelque chose qui fait partie de mon parcours. Mes parents m’ont accompagné dans cette voie de remise en question constante de la religion. Mais, malgré ce chemin, je n’arrive toujours pas à me placer par rapport à ma croyance en Dieu ou en une entité supérieure. Cela fait donc de moi plus un agnostique qu’un athée.

Adam Amir, 35 ans, chercheur à l’Université libre de Bruxelles: Je suis né de parents juifs, pas spécialement attachés à la religion. J’ai grandi dans un environnement très européen, plutôt français. À l’âge de 13 ans, au moment de faire ma bar-mitsvah, je suis allé vivre en Israël. Là, je me suis rapproché du judaïsme orthodoxe. Ayant réalisé des études rabbiniques, je suis devenu très pratiquant. C’est ce qu’on peut appeler une reconnexion à la judaïté. Cela s’est manifesté surtout par la pratique religieuse et communautaire dans un milieu très rigide, l’hassidisme. Pour des questions de circonstances personnelles, j’ai évolué dans ce milieu-là, jusqu’à l’aboutissement : mon ordination en tant que rabbin. À la suite de cela, moi qui avais plutôt grandi dans un milieu laïque, je me suis posé des questions sur mon avenir : est-ce que je continue dans cette voie-là ou pas ? À ma désormais identité de juif et rabbin vient s’en greffer une autre : je suis homosexuel. Dans le milieu hassidique, il est impossible de vivre pleinement cette partie de moi-même. Donc, à l’âge de me marier, ce qui aurait été la suite logique de mon parcours, ma décision a été de quitter ce milieu. En quelque sorte, j’ai quitté la religion comme je m’en suis rapproché. En claquant la porte, je suis devenu un athée militant.

Adam Amir © Mehdi Toukabri

Galadriel Goldberg Vormès © DR

Nathan Abraham © Mehdi Toukabri

Pour vous, c’est quoi être juif.ve et laïque ?

Adam Amir : Je suis, de par mon parcours et par mes connaissances en judaïsme et en littérature rabbinique, encore très attaché à cette histoire. Donc contrairement à d’autres personnes de ma famille, je n’ai jamais caché mon judaïsme. J’en ai toujours été assez fier, même si je ne l’ai pas choisi. On peut choisir d’afficher une certaine judaïté ou une certaine identité plutôt qu’une autre. Je suis rabbin et donc je ne peux pas du tout aujourd’hui nier et dire que je ne suis pas juif. Donc, il s’agit plutôt, dès lors qu’on n’est plus pratiquant, de trouver des alternatives à cette identité religieuse. Pour moi, clairement le judaïsme est religieux. Le seul dogme dans le judaïsme, c’est que Dieu a donné la Torah à Moïse au Mont Sinaï. À partir de là, tout est sujet à interprétation. La laïcité, pour moi, elle se manifeste par une grande liberté individuelle et donc, le refus d’être limité dans mon judaïsme à des pratiques strictement religieuses. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, la façon dont je me considère comme juif laïque, c’est que c’est à moi que revient l’interprétation du judaïsme et la réappropriation des textes dont il part. Et puis il y a un rapport assez ambivalent avec la communauté, qui elle, par exemple en Belgique, est majoritairement laïque. L’aspect communautaire est toujours très présent dans la pratique juive, même si elle n’est pas religieuse. Parce qu’on n’est pas juif tout seul. On ne peut pas être juif indépendamment des autres. C’est précisément là que se joue peut-être un aspect plus collectif. Je parlais de liberté individuelle dans ma pratique, dans mon interprétation. Moi, je m’arroge le droit, et c’est aussi une certaine discipline de se le dire : « Tu es juif comme tu le veux ». C’est toi qui décides comment tu es juif. C’est toi qui décides le sens que tu veux donner au judaïsme. Mais évidemment, il y a toujours ce dialogue, ce rapport dialectique avec la perception que les autres juifs ont de moi. Comment je suis intégré, inséré dans la communauté juive. C’est un vrai défi. Selon l’adage « deux juifs, trois opinions », on ne sera jamais d’accord sur ce que signifie être juif. Il peut y avoir une définition de base qui est religieuse, c’est-à-dire être né d’une mère juive ou s’être converti au judaïsme, alors là on est juif. Mais pour moi, c’est trop facile, c’est-à-dire qu’on peut, selon cette définition, être juif selon la définition religieuse, de la loi, sans pour autant faire aucun effort. Donc, se contenter d’une identité qui donne à certains le droit d’avoir un avis sur une situation politique, ou d’avoir le droit d’exclure d’autres personnes qui voudraient se rapprocher. Pour moi, ça ne passe pas du tout par là. Cela passe vraiment par une appropriation du judaïsme vivant et profondément évolutif.

Galadriel Goldberg Vormès : Je pense que la laïcité protège une individualité d’une certaine manière. La laïcité telle que je la comprends c’est que l’État ne va pas vers l’une ou l’autre religion, mais permet à tous ses citoyens de vivre sa religion ou sa non-religion comme il et elle l’entend. Donc, elle permet une certaine individualité. C’est précisément cette individualité-là qui m’a permis de me poser des questions sur ma personne, au-delà de l’appartenance à un groupe. Je pense que c’est ça le lien entre le fait de trouver mes communautés et mes identités. C’est parce que je vis dans une société qui permet cette recherche-là. Mon judaïsme, lui, est protéiforme. C’est vrai que ne pas croire en Dieu, chez les juifs, c’est quelque chose de très commun. Le fait qu’il y ait un Centre communautaire laïc juif et que ce soit une grosse institution à Bruxelles, cela marque la chose. Je pense que c’est plus facile de se décrire comme juif athée ou juif laïque que dans d’autres religions. Parce qu’il y a toujours eu cet aspect où être juif, ce n’est pas qu’une religion. On l’a toujours su. C’est à la fois une ethnie, un peuple, une culture. On n’a jamais réussi vraiment à le décrire complètement. Donc, dire haut et fort que je ne crois pas ne m’est jamais vraiment apparu comme un problème. Je n’ai pas eu le sentiment de devoir me cacher par rapport à ça. Le fait que ce soit une tradition, un héritage, le fait de reprendre des pratiques religieuses de manière laïque, je trouve cela super intéressant. Le fait d’être laïque n’empêche pas du tout de faire communauté, et c’est assez agréable.

Nathan Abraham : J’ai l’impression que, depuis que je suis tout jeune, il y a eu vraiment une scission entre le cadre public et le cadre privé. Le judaïsme et la religion, en général, ont toujours été restreints au cadre privé. Jamais des textes ou des idées juives, n’ont pris le pas sur la loi ou le cadre externe. En tant que juifs ayant vécu une période sombre et particulière, mes grands-parents, en règle générale, n’étaient pas très enclins à parler de religions, tant avec mes parents qu’avec moi. Je sais que de son vivant, mon grand-père paternel ne parlait pas de judaïsme. À cause de ce qu’il a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, il ne voulait pas dire à ses enfants qu’ils étaient juifs, de la même manière qu’il ne voulait pas dire que lui-même était juif. Il leur interdisait même d’aller à la synagogue. Il ne voulait plus de ça. C’est un aspect de son identité a complètement rejeté. Donc mon père et mon oncle allaient à la synagogue en cachette avec ma grand-mère. Je pense que ce qui définit la laïcité au sein du judaïsme pour moi, c’est vraiment cette scission entre la sphère privée et la sphère publique.

© Mehdi Toukabri et Martin Deneys

Et le libre examen dans tout ça ?

Galadriel Goldberg Vormès : Même si je suis issue d’une famille orthodoxe et qu’aujourd’hui, je suis beaucoup plus libre, il n’y a jamais vraiment eu de rupture. Parce qu’il y a toujours eu la notion de libre examen dans l’enseignement de mes parents. La règle c’était la bat-mitsvah, qui est le passage à l’âge adolescent plus qu’à l’âge adulte. Pour les filles, elle se fait à l’âge de 12 ans. On m’a toujours dit que « jusqu’à la bat-mitzvah, tu suis notre judaïsme. Après, tu feras ce que tu veux en dehors de la maison, mais tu respectes nos règles à l’intérieur de la maison ». Depuis toute petite, la notion d’étude pour qu’un jour je puisse un jour réaliser un choix éclairé a toujours été très présente. Le libre examen était toujours présent. Toujours, l’étude religieuse a été remise en question. J’ai toujours posé des questions et j’ai systématiquement essayé de remettre les notions que j’apprenais dans un contexte historique. Le libre examen était essentiel dans mon judaïsme. Entre ce qu’on m’a appris et ce que je vis actuellement, une forme de respect persiste. Par exemple, ma mère me demande régulièrement si je fais quelque chose pour le shabbat. Je ne me cache pas de lui répondre par la négative. Malgré une forme de déception, cela n’empêche pas qu’il y ait une acceptation de la manière dont je vis ma vie. Le fait de ne pas vouloir d’enfant est un aspect plus compliqué à encaisser pour ma famille que la façon dont je vis mon judaïsme.

Adam Amir : Pour moi, la religion avait le désavantage de me faire perdre ma propre identité, pour la sacrifier au collectif. C’était le cas de mon identité homosexuelle vis-à-vis de la religion orthodoxe. Puis également dans mes autres identités, dans mon besoin d’émancipation, dans mon besoin de culture, de curiosité intellectuelle. Le libre examen pour moi, à une certaine époque, a constitué clairement la réponse parfaite, au travers du rejet de l’argument d’autorité. Cependant, d’autres questions subsistaient : qui suis-je ? Philosophiquement, à quoi est-ce que je me rattache, si ce n’est pas à ce collectif communautaire, finalement ? Est-ce qu’il y a un universel plus grand, plus haut, plus élevé, auquel je peux me rattacher ? Et là, c’est vrai que le libre examen a été une réponse intéressante, d’un point de vue individuel. J’ai pu rencontrer une communauté de personnes qui me ressemblaient, d’un point de vue de la curiosité, du débat. Un lieu où toutes les questions sont mises sous le crible de l’inspection et de l’examen. La capacité d’examiner toute chose librement, même si aujourd’hui j’ai tendance à penser que ce n’est pas possible, ou que c’est plus compliqué que ça. Dans des années formatrices à l’université, clairement, ça a été pour moi une échappatoire, une bouffée d’oxygène, alors que je sortais d’un milieu très rigide.

Quand je suis arrivée à l’université, à l’âge de 23 ans, après des études rabbiniques, je me suis rendu compte qu’il y avait des débats sur tout, que ce soit politique, philosophique, des débats de société. Et moi j’avais un besoin de faire partie d’un tout qui allait au-delà de la communauté juive, même si après il y a des mouvements de va-et-vient et d’aller-retour entre cet universel-là et mon parcours individuel. À l’ULB, il y a une grande communauté juive, à la fois visible et invisible, active et passive. Je n’ai pas été du tout engagé dans les cercles étudiants juifs, je trouvais que c’était trop me ramener à quelque chose de petit, qui ne faisait pas suffisamment face aux enjeux globaux de la société, parce qu’eux se concentrent effectivement sur des questions qui touchent à la Shoah, à Israël, à des questions politiques très contemporaines et très d’actualité. Mais pour moi, être citoyen, c’est autre chose quand même. C’est évidemment ne pas nier tout ça, mais aussi être capable de faire partie de la société. Donc je me suis engagé dans le Cercle du libre examen, j’en suis devenu le président, et j’ai découvert aussi les limites du libre examen. C’était très bien. Cela m’a permis de m’engager dans d’autres combats.

Comment faites-vous pour vivre votre judaïsme laïque harmonieusement avec vos concitoyen·nes ?

Nathan Abraham : Je pense que la phrase qui résume bien cette question, c’est : « Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ». Cela va au-delà du judaïsme ou du religieux. C’est quelque chose que mes parents m’ont transmis depuis que je suis tout petit. Je pense que si tout le monde appliquait ça, le vivre ensemble serait plus facile. Si tu souhaites être respecté dans ta religion, dans ta pratique, tu l’appliques également aux autres. Si tu désires avoir la possibilité de t’exprimer, tu laisses les autres s’exprimer aussi. Tolérance, ouverture d’esprit et écoute sont les maîtres-mots. Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes qui naissent d’un manque de communication, d’un manque de connaissance de l’un vis-à-vis de l’autre. Je pense que le dialogue permettrait de se comprendre, de se mettre à la place de l’autre, d’avoir plus d’empathie.

Galadriel Goldberg Vormès : Je pense que le vivre ensemble, c’est un verbe d’action, une dynamique. On ne peut pas juste dire qu’on veut vivre ensemble et ne rien faire. Il ne faut ni l’attendre ni être passif. Pour moi c’est le fait de pouvoir aller rencontrer les autres et d’utiliser les forces de chacun et chacune pour protéger les faiblesses de chacun et chacune. Il y a quelque chose d’important, quand on appartient à une minorité, de mener un travail de compréhension et d’entendre les autres minorités, tout en restant en sécurité. Je pense que le vivre ensemble, c’est essayer d’avoir des mains tendues en permanence et d’attraper celles qui viennent d’ailleurs pour pouvoir s’inscrire dans une société sereine.

Adam Amir : Je pense qu’il faut respecter les gens autour de soi. Ne pas se penser supérieur aux autres. Même lorsque l’on est convaincu de sa position, il faut se dire que si quelqu’un d’autre défend un autre point de vue, il y a probablement quelque chose à tirer là-dedans. Bien entendu, dans les limites de l’antifascisme, essentielles pour moi. Je pense qu’il faut être attentif aux personnes qui expriment une peur, une colère, une incompréhension par rapport à ce que leur renvoie la société autour d’eux. En toutes circonstances, il faut éviter de se faire des idées sur ce qu’est l’autre sans l’avoir entendu au préalable. Voici ma pratique quotidienne : sortir de mes propres travers. Se faire un petit peu violence pour être capable de voir ce qu’il y a en face de moi. Sinon, pas d’avancée possible et chacun campe sur ses positions. Nous sommes dans un moment politique très particulier : aux portes du fascisme. Il est plus nécessaire que jamais qu’il y ait une certaine union des gens qui ne sont pas fascistes. Pour que cette union existe, il faut quand même se comprendre et s’écouter. Il faut, peut-être, sortir de sa propre communauté et aller vers l’autre.

Partager cette page sur :