Là-bas

La justification idéologique

de la colonisation des Amériques

André Émond · Professeur à l’Université Laurentienne (Canada)

Mise en ligne le 28 mars 2025

La doctrine de la découverte a servi un temps à justifier la conquête des territoires autochtones par les nations européennes qui ont colonisé le prétendu Nouveau Monde sous prétexte qu’il n’appartenait à personne. Se considérant comme les « maîtres du monde », les papes se croyaient investis du pouvoir de répartir les parcelles, et surtout d’en faire des terres chrétiennes. Émancipées de la tutelle de Rome, certaines puissances comme l’Angleterre ont revu leur copie, bafouant un peu moins les droits des indigènes.

Photo © Joseph Sohm/Shutterstock

D’après la thèse la plus communément acceptée encore récemment, les premiers Américains auraient vraisemblablement traversé le détroit de Béring, en provenance d’Asie, il y a plus de 13 600 ans, lorsque la dernière grande période glaciaire arrivait à son terme. C’est ce que nous indiquait la science. Les plus anciens restes humains découverts sur le continent américain datent effectivement de cette époque. Des plongeurs les ont trouvés en 2008 dans un cénote du Yucatán, près de Tulum, au Mexique. Il s’agissait d’une femme. Les archéologues l’ont baptisée Eva, ou Ève, pour rappeler son homonyme de la Bible judéo-chrétienne. La période de son vivant coïncidait avec le développement de la culture Clovis, ainsi nommée parce qu’elle se caractérisait par la fabrication de pointes et d’autres outils primitifs semblables à ceux trouvés en 1929 près de la ville de Clovis, dans l’État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. La thèse de la culture Clovis a cependant été contestée ces dernières années. En effet, des archéologues, en 2014 puis en 2018, ont mis au jour d’autres sites dans le Nord-Ouest du Mexique, certes sans restes humains, mais comprenant des artéfacts dont la datation au carbone 14 indique une présence des hommes remontant à au moins 30 000 ans, soit peu avant l’apogée de cette même grande période glaciaire qui recouvrait déjà la Terre depuis une éternité.

Premiers contacts des Européens avec l’Amérique

L’isolement des Premières Nations d’Amérique aurait pu cesser quand des Vikings ont débarqué sur l’île de Terre-Neuve, au site de L’Anse aux Meadows. Leur présence y a été établie en l’an 1021. Mais leur occupation sporadique et fort limitée géographiquement ne se serait pas prolongée au-delà du XIVe siècle, et n’aurait pas eu d’impact sur la population du reste du continent.

Environ deux cents ans plus tard, le vendredi 12 octobre 1492 d’après le calendrier julien, Christophe Colomb a débarqué sur une île de l’archipel des Bahamas, dans la mer des Caraïbes, au large de la Floride. Il en a pris possession au nom de ses commanditaires, les souverains d’Espagne Ferdinand et Isabelle. Comme, pour posséder la terre, il fallait d’abord la nommer, Colomb a baptisé l’île San Salvador. Des indigènes taïnos sont venus à sa rencontre. Nus et sans armes, ils n’avaient apparemment aucune espèce de religion. Colomb a immédiatement évoqué la possibilité de les maintenir en esclavage et, dans le même temps, il a prétendu vouloir assurer leur salut en les convertissant au christianisme, sans y voir de contradiction. Colomb les a nommés Indios, ou « Indiens » en français, parce qu’il se croyait en Asie, au large des côtes des Indes. Une idée à laquelle il a cru jusqu’à la fin de sa vie.

Outre la soumission par la force, les Indios – indûment nommés comme tels par un Colomb déboussolé – ont essuyé des maladies auxquelles leur système immunitaire n’était pas préparé.

© WH_Pics/Shutterstock

On parlera de découverte alors qu’il s’agissait en réalité d’une rencontre. Les indigènes n’y étaient nullement préparés. Elle leur apportera partout des épidémies, souvent des guerres et la perte de leurs terres ancestrales, parfois même l’asservissement comme l’avait envisagé Colomb. De nombreux Amérindiens vont effectivement mourir avec des chaînes aux pieds, et dans de trop nombreuses guerres. Toutefois, davantage que l’esclavage ou les guerres, ce sont les épidémies de variole (petite vérole) et d’autres maladies comme le typhus (fièvre pourprée), la rougeole et la grippe qui ont causé les plus grands ravages. En effet, les indigènes n’ayant jamais été mis en contact avec ces virus, leur corps, dépourvu de toute immunité protectrice, ne pouvait se défendre contre les infections. On ne sait pas avec exactitude combien d’entre eux sont morts, car la population de l’Amérique à cette époque fait toujours débat, mais des chercheurs estiment que par suite de l’unification microbienne du continent américain avec le reste du monde, près de 75 % d’entre eux auraient disparu, voire jusqu’à 90 % pour les populations les plus touchées. Ce fut le choc biologique le plus dévastateur de l’histoire de l’humanité, une véritable hécatombe. Beaucoup, au nom de leur prince respectif, suivront Colomb en empruntant la route de l’ouest sur la mer océane, l’ancien nom donné à l’Atlantique.

Doctrine de la découverte :

des terres sans maîtres dignes d’être reconnus

Une question s’est dès lors posée : devait-on reconnaître les droits des peuples autochtones sur leur pays, ou bien les nier, en prétextant avoir découvert des terres sans maîtres dignes de cette qualité ? On a unanimement choisi de les nier ; tous les États européens qui se sont engagés dans l’aventure coloniale américaine – Espagne, Portugal, Angleterre, France et Pays-Bas, les deux premiers avec le soutien exprès de l’évêque de Rome – ont revendiqué d’emblée les droits de souveraineté et de propriété sur les contrées que leurs navigateurs avaient abordées ou entrevues, et même souvent au-delà, dans l’ignorance complète des terres en cause. C’est ce que l’on a appelé la « doctrine de la découverte ». Celle-ci aurait reposé sur un principe général du droit voulant que l’on puisse s’approprier une chose qui n’appartient à personne.

Certes, invoquer la législation requérait une certaine gymnastique intellectuelle, mais cela n’était rien pour décourager les papes de cette époque. Ceux-ci en maîtrisaient l’art avec talent. Or, ils se sont montrés disposés à légitimer les ambitions de leurs frères dans le Christ, précisément parce qu’ils partageaient la même foi.

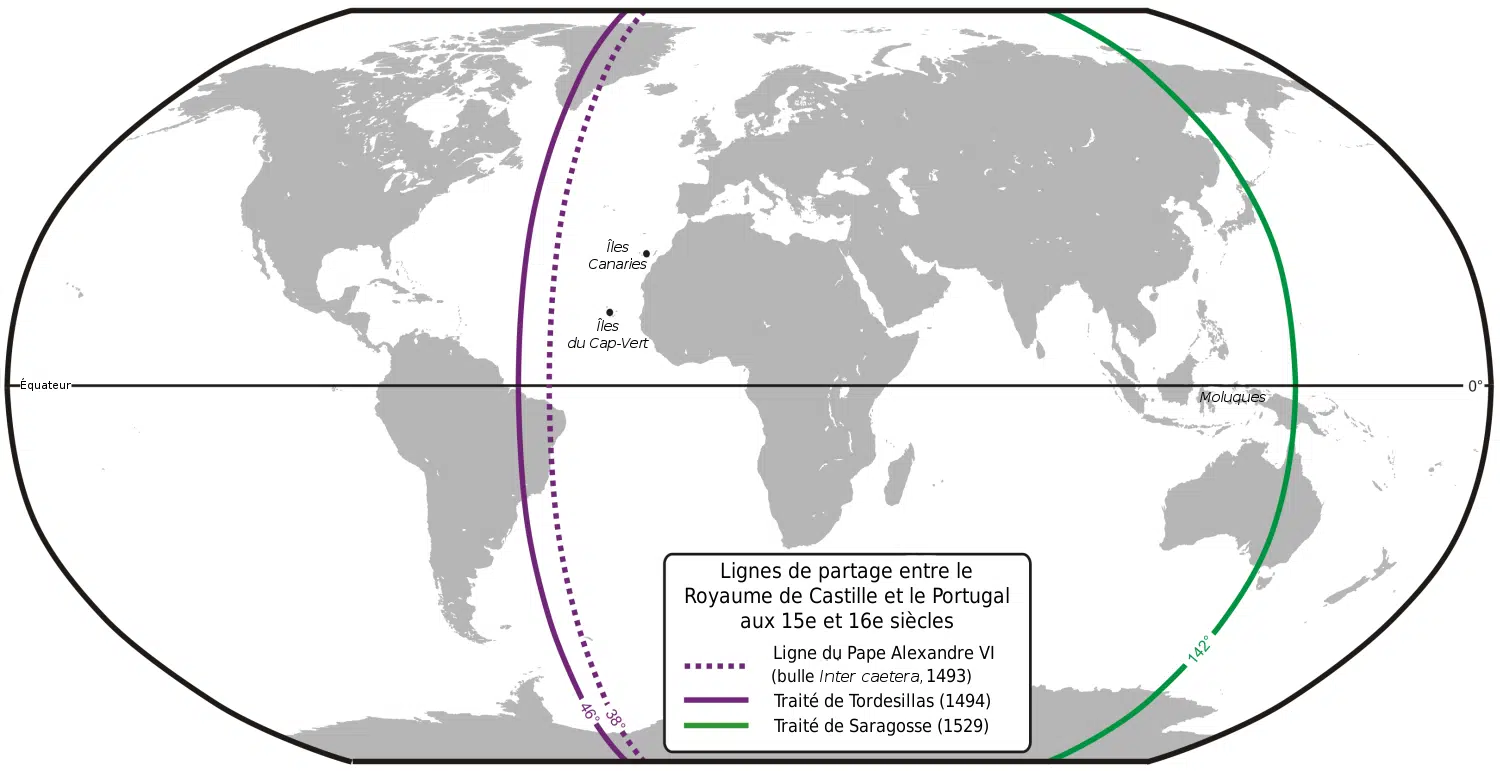

Rappelons-nous qu’à la Renaissance, les papes, en leur qualité de vicaires de leur Seigneur Jésus, se considéraient comme les maîtres du monde, autant dans l’univers temporel que spirituel. Les Espagnols, qui avaient la chance d’avoir un compatriote sur le trône de Saint-Pierre, ont naturellement demandé son soutien à Alexandre VI pour tirer parti du voyage de Colomb. Dans la bulle Inter cætera datée du 3 mai 1493, ce pape, mieux connu sous le nom de Rodrigo Borgia avant son élévation, s’est plié à leur requête en attribuant aux Espagnols toutes les terres situées à l’ouest, au-delà de cent lieues de l’archipel des Açores, jusqu’à l’autre côté du globe.

Mécontents, les Portugais, qui avaient pourtant obtenu l’Afrique des mains du pape et ne contestaient donc pas son autorité, ont eu tôt fait d’amener les Espagnols à la table des négociations. Il est vrai que la demande des Portugais se limitait à décaler un peu plus vers l’ouest le méridien faisant office de ligne de partage entre la partie du monde accordée à l’Espagne et celle réservée au Portugal. Dans le traité signé le 7 juin 1494 dans la ville espagnole de Tordesillas, on déplaça alors cette ligne pour la situer désormais à 39° 53′ 00 ». Les Portugais se voyaient de la sorte reconnaître la souveraineté et la propriété du Brésil, la terre qu’ils convoitaient depuis le voyage de Cabral.

Conclu le 7 juin 1494 sous l’égide du pape Alexandre VI, le traité de Tordesillas avait pour but de partager le monde entre une zone réservée à l’Espagne et une zone réservée au Portugal.

cc Lencer

Partage de l’Amérique entre les puissances européennes

Anglais, Français et Hollandais n’allaient pas béatement tout accepter sans réagir ; eux aussi, à tour de rôle, ont fait part de leurs rêves d’empire en refusant de reconnaître au pape le pouvoir qu’il s’était arrogé. La bulle d’Alexandre VI et le traité de Tordesillas les irritaient tous. D’ailleurs, en 1540, en réponse à l’empereur Charles Quint qui revendiquait tout le continent américain (sauf le Brésil) en s’appuyant sur les voyages de Colomb, le roi de France, François Ier, a déclaré avec verve : « Le soleil luit pour moi comme pour les autres ; je voudrais bien voir la clause du testament d’Adam qui m’exclut du partage du monde. » François Ier ne faisait que suivre l’exemple du roi anglais Henri VII, qui s’était également opposé à l’Espagne et à ses souverains Ferdinand et Isabelle. Mais le roi d’Angleterre l’avait fait avec une certaine retenue, notamment lorsqu’il a émis ses lettres patentes du 9 décembre 1502, en défendant le point de vue selon lequel le titre résultant de la découverte devait être suivi d’actes d’occupation. Et il a de plus intimé aux bénéficiaires de ses largesses : « N’empiétez pas sur les terres, pays et régions américaines déjà en possession de princes chrétiens. »

En 1533, pressé par François Ier, le pape Clément VII modifiera l’interprétation donnée à la bulle de 1493 pour qu’elle s’accorde avec les ambitions des autres princes d’Europe, sans que cela ait une grande importance pour l’Angleterre et la Hollande, qui s’étaient entre-temps déjà émancipées de la tutelle de Rome. Enfin, vers 1580, la petite-fille d’Henri VII, Élisabeth Ire, a résumé ce qui était devenu la plus récente règle du droit international, à savoir que la découverte ne conférait rien sans la présence d’établissements, que seule la possession, allant même jusqu’au contrôle effectif, permettait de prescrire un titre. Mentionnons cependant que le droit international de l’époque était pour l’essentiel le produit de coutumes régissant les relations entre les États européens. Les habitants de l’Amérique, comme ceux du reste du monde, n’avaient pas encore eu voix au chapitre. Les personnages les plus importants pour notre propos, Henri VII d’Angleterre et François Ier de France, ont donc recruté des navigateurs chevronnés et habitués à la haute mer pour se lancer à leur tour dans l’aventure coloniale.

Par ses lettres patentes datées du 5 mars 1496, Henri VII, inspiré par les capitulations de Santa Fe de Christophe Colomb, a ainsi confié à Jean Cabot et à ses fils une mission d’exploration et de conquête : il leur a enjoint d’acquérir pour la couronne d’Angleterre la souveraineté (« dominion »), le titre et la juridiction sur toutes les terres encore inconnues des chrétiens que les explorateurs découvriraient dans le Nouveau Monde. Nous n’avons pas trouvé la commission délivrée par François Ier à Jacques Cartier à l’occasion de son premier voyage en 1534.

Toutefois, son descendant Henri IV a dit vouloir donner le même mandat au marquis de La Roche-Mesgouez. Or, dans ses lettres patentes du 12 janvier 1598 qui faisait du marquis son lieutenant-général pour le Canada, il a commandé à celui-ci de mettre les pays qu’il allait explorer entre les mains de la Couronne de France, et d’obtenir l’obéissance de leurs habitants au moyen de lois, de statuts et d’ordonnances, par la douceur si possible ou par la force si nécessaire.

Carte du Canada produite vers 1542 par l’École de Dieppe sur la base des écrits de Jacques Cartier (1535-1536).

Un monde appartenant aux chrétiens

Comment les papes ont-ils raisonné pour justifier cette appropriation du continent américain par les États européens, cela sans égard aux droits des indigènes d’Amérique ? Car on ne pouvait nier que ces derniers occupaient bel et bien ce continent. Prétendre le contraire aurait été un non-sens.

Au début, le seul argument avancé a été que les terres « découvertes » se trouvaient alors peuplées uniquement d’athées et d’infidèles. Voilà pourquoi les lettres patentes de Cabot ou du sieur de La Roche-Mesgouez parlaient de conquête et d’assujettissement, et non d’appropriation de terres inhabitées. On aurait vraisemblablement mentionné la bulle Romanus pontifex de 1454 du pape Nicolas V et sa confirmation par ses successeurs Calixte III en 1458 et Sixte IV en 1471. Ces documents autorisaient un prince chrétien à envahir et à occuper tout pays peuplé de païens. La bulle Inter cætera de 1493 d’Alexandre VI procédait de la même ligne de pensée.

Quand des voix en avance sur leur temps, comme celles du pape Paul III ou du philosophe Francisco de Vitoria au cours de la même année 1537, donc des esprits éclairés, se sont élevées pour défendre les Amérindiens, on ne les a pas écoutées. Ou, si on l’a fait, c’était pour les contredire. Écartant toute objection, les États d’Europe ont effectivement réaffirmé leur droit de souveraineté et de propriété sur les terres américaines en application de la doctrine de la découverte. C’est sur le fondement de cette doctrine que les monarques européens ont concédé des terres, avec pour seule réserve que celles-ci ne devaient pas déjà être possédées par un autre prince chrétien ni peuplées de chrétiens.

La pape Paul III, par la bulle Sublimis Deus (1537) est un des premiers à avoir affirmé que « les Indiens [sic] sont des êtres humains et ne devaient pas être privés de leur liberté ni de leurs biens » et à condamner leur esclavage.

De l’assujettissement à la reconnaissance

L’Angleterre est peut-être le pays qui a le mieux tenu compte de la présence des Premières Nations en modifiant ses vues originales. Elle n’a guère eu le choix. Contrairement à la France, la colonisation anglaise a été intensive : dix fois plus de colons anglais que français ont tenté l’aventure du voyage transatlantique avant 1760. Ses besoins en nouvelles terres à défricher se sont révélés importants. Et donc, malgré les prétentions de la couronne d’Angleterre quant aux effets légaux de ses « découvertes » dans le Nouveau Monde, les colons anglais qui se rendaient sur place se sont adaptés à la réalité. Et cette réalité était que les Amérindiens, malgré les épidémies, demeuraient en très grand nombre. Ils constituaient un danger pour la sécurité des premiers colons, voire pour la survie de leurs établissements. Pour que l’entreprise coloniale se poursuive et reste rentable, les colons n’ont guère eu le choix que de négocier avec les Premières Nations l’abandon de leurs terres. Aucune autre route ne s’offrait à eux.

Des lois des législatures locales, plus respectueuses, ont alors été adoptées par les colonies de Plymouth, de la baie du Massachusetts, de Virginie, de Pennsylvanie, du New Jersey et de Caroline du Nord afin de concilier les droits de souveraineté et de propriété de la Couronne avec l’occupation des terres par ses occupants indigènes, en reconnaissant à ces derniers un véritable titre ancestral.

Partager cette page sur :