Là-bas

Déni de laïcité en Hongrie

Gáspár Békés · Membre fondateur de l’Association athée hongroise1

Avec la rédaction

Mise en ligne le 7 août 2025

Dans une Hongrie où la majorité de la population se déclare éloignée de toute croyance religieuse, Viktor Orbán a su bâtir une démocratie chrétienne illibérale fondée sur une idéologie puissante de dévotion religieuse – et ce, sans s’appuyer sur une réelle majorité. Ce glissement vers une gouvernance marquée par la religion révèle un système politique qui instrumentalise la foi pour asseoir son autorité et remodeler la société à son image.

Photo © Janossy Gergely/Shutterstock

« En Europe, même un athée est chrétien ». Ces mots sont ceux de József Antall, premier Premier ministre de la Hongrie après les élections libres qui ont fait suite à la chute du bloc soviétique. La joie liée à la fin du régime communiste a été suivie d’une période d’optimisme et de restructuration. Ce renouveau a aussi vu la réhabilitation des Églises chrétiennes, jusque-là confinées à un rôle limité dans la société et la culture. Mais ce processus n’a rien eu d’automatique. Le Premier ministre conservateur s’est allié avec le Parti populaire démocrate-chrétien (KDNP) nouvellement reformé non seulement pour lever les restrictions pesant sur les libertés religieuses – ce qui était objectivement positif –, mais aussi pour consolider la place des Églises dans la société par le biais de plusieurs instruments, principalement sous le sceau de la restitution.

En 1990, les émissions religieuses sont devenues régulières dans le service public de radiotélévision. En 1994, 80 écoles primaires et 60 secondaires se trouvaient sous contrôle religieux, de même que 28 établissements d’enseignement supérieur étaient gérés par des Églises et 4 fondations. Surtout, en 1997, le gouvernement socialiste qui suivit signa le traité du Vatican, qui engageait l’État hongrois à financer à égalité les institutions administrées par les Églises – écoles, musées – et à reverser 0,5 % de l’impôt sur le revenu aux Églises, montant ensuite porté à 0,9 %. À cette époque, le parti d’Orbán était déjà tourné à droite, mais il est resté libéral (au sens où il respectait les règles du jeu démocratique et les libertés fondamentales, NDLR) jusqu’en 1992. Sa posture était alors clairement anticléricale. Beaucoup de choses ont changé depuis.

De la démocratie illibérale à la démocratie chrétienne

En 2010, Orbán remporte une majorité des deux tiers et amorce une transformation radicale du pays, démantelant la séparation des pouvoirs, supprimant des protections fondamentales, réécrivant la loi électorale à son avantage, tout en enrichissant ses proches avec des fonds publics et européens. Malgré tout cela, la Hongrie ne progresse guère sur des indicateurs clés, tandis que ses voisins affichent de meilleurs résultats. Le mécontentement envers le précédent gouvernement socialiste s’est estompé. Il fallait renforcer le système.

En 2014, Orbán évoque pour la première fois la « démocratie illibérale » hongroise, où le christianisme est présenté comme un tissu politico-culturel protégeant la nation contre l’influence migratoire et garantissant la survie de l’État. En 2018, Orbán utilise régulièrement l’expression « démocratie chrétienne » pour décrire son pays : « Nous ne sommes pas libéraux, nous ne construisons pas une démocratie libérale, mais une démocratie chrétienne », a-t-il déclaré lors d’une interview radio en 2018. Que signifie concrètement ce glissement ?

Tout au catholicisme

En 2011, Orbán fait adopter une nouvelle loi fondamentale qui remplace la Constitution. Ce texte met en avant le rôle du christianisme dans l’identité et la souveraineté hongroises. Le préambule rappelle que la Hongrie a été fondée par le roi saint Étienne – une référence catholique plutôt que laïque –, qui l’a intégrée à l’Europe chrétienne. Il se termine par « Que Dieu bénisse les Hongrois ! », en écho à l’hymne national.

Défenseur revendiqué des racines chrétiennes de l’Europe, Victor Orbán a inscrit le christianisme dans la Constitution hongroise.

© Alessia Pierdomenico/Shutterstock

Le quatrième amendement de 2013 impose que la loi soit interprétée à la lumière du préambule, donnant ainsi au christianisme un rôle clé dans l’interprétation judiciaire. Le septième amendement de 2018 oblige toutes les institutions publiques à protéger la culture chrétienne hongroise et à organiser l’éducation des enfants en accord avec les valeurs chrétiennes et l’identité constitutionnelle. Le gouvernement prétend que la culture chrétienne fait partie intégrante de la Hongrie et que cela ne favorise aucune religion en particulier. Cette rhétorique orwellienne confondant culture et religion masque un virage théocratique évident. Et cette orientation se traduit dans les faits.

La loi sur l’éducation supprime le droit des enfants à la liberté de croyance – en contradiction avec la Convention internationale des droits de l’enfant – en le transférant aux parents jusqu’à 14 ans. La quasi-totalité des services de placement familial est désormais confiée à l’Église catholique. Les écoles religieuses reçoivent environ quatre fois plus de fonds publics que les établissements publics. Plus d’une centaine de communes ne disposent que d’écoles religieuses. Le nombre d’écoles gérées par des Églises a doublé, alors que la proportion de croyants a été divisée par deux en vingt ans.

L’Église dans les bonnes grâces de l’État

Depuis 2010, plus de 3 000 églises ont été restaurées ou construites grâce à l’État. Le salaire des prêtres est en partie payé par les fonds publics. Les membres du clergé ont le statut de fonctionnaires, alors que la loi sur l’égalité ne s’applique pas à eux. Un amendement de 2023 sur la restitution permet aux Églises de réclamer gratuitement tout bâtiment public, sans possibilité de contestation. Elles ont ainsi récupéré écoles et autres établissements dans des communes dirigées par l’opposition. En une décennie, les Églises ont reçu plus de 2,67 milliards d’euros de fonds publics ainsi que de nombreux bâtiments de grande valeur.

Les scandales s’enchaînent : le chef de l’Église calviniste a obtenu la grâce présidentielle pour un ami qui aidait un directeur d’orphelinat accusé d’abus sexuels sur des orphelins pendant deux décennies. Attila Pető, victime d’abus dans son enfance, a été arrêté sur demande personnelle de Péter Erdő, chef de l’Église catholique en Hongrie, après avoir dénoncé les faits. Il a été condamné pour harcèlement. En Hongrie, le gouvernement protège non seulement les Églises par la loi, mais aussi par des pratiques illégales. En échange, elles légitiment l’État en appelant leurs fidèles à voter pour le gouvernement.

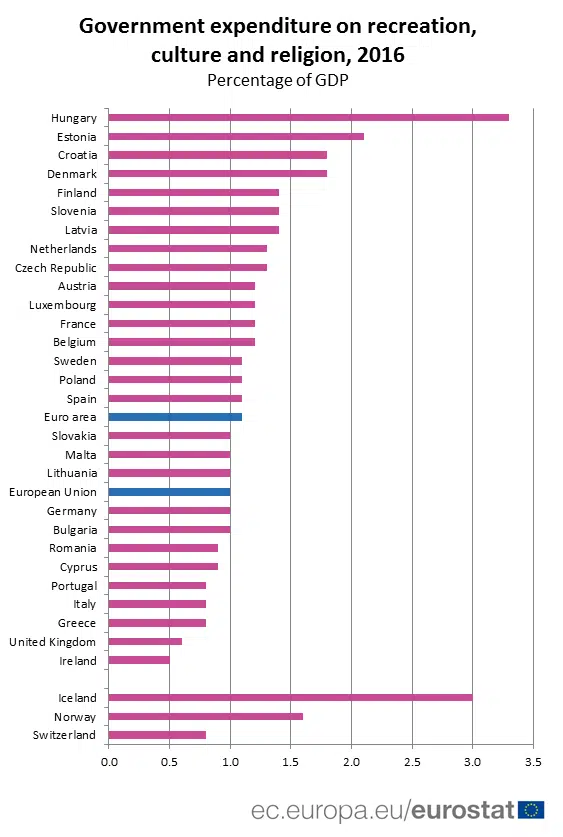

En 2023, la Hongrie a enregistré la plus forte part de dépenses publiques consacrées à la fonction « loisirs, culture et religion » parmi les pays de l’Union européenne, avec 2,6 % de son produit intérieur brut (PIB) alloué à ce secteur.

© Eurostat

Une stratégie antique

Ce lien entre pouvoir temporel et religion remonte à l’Antiquité, quand l’Empire romain a utilisé le christianisme pour justifier ses décisions. La stratégie d’Orbán est double : il remplace la gouvernance rationnelle, scientifique et laïque par un régime théocratique où sa parole devient vérité, renforcée par le soutien des Églises. Il ne lui faut qu’une base électorale restreinte – grâce à la refonte des lois électorales (il a obtenu la majorité des deux tiers avec seulement 2,3 millions de voix dans un pays de 10 millions d’habitants) – constituée de populations économiquement dépendantes, d’une classe moyenne conservatrice et de fondamentalistes religieux. Ces derniers sont peu nombreux, mais Orbán leur accorde une importance stratégique.

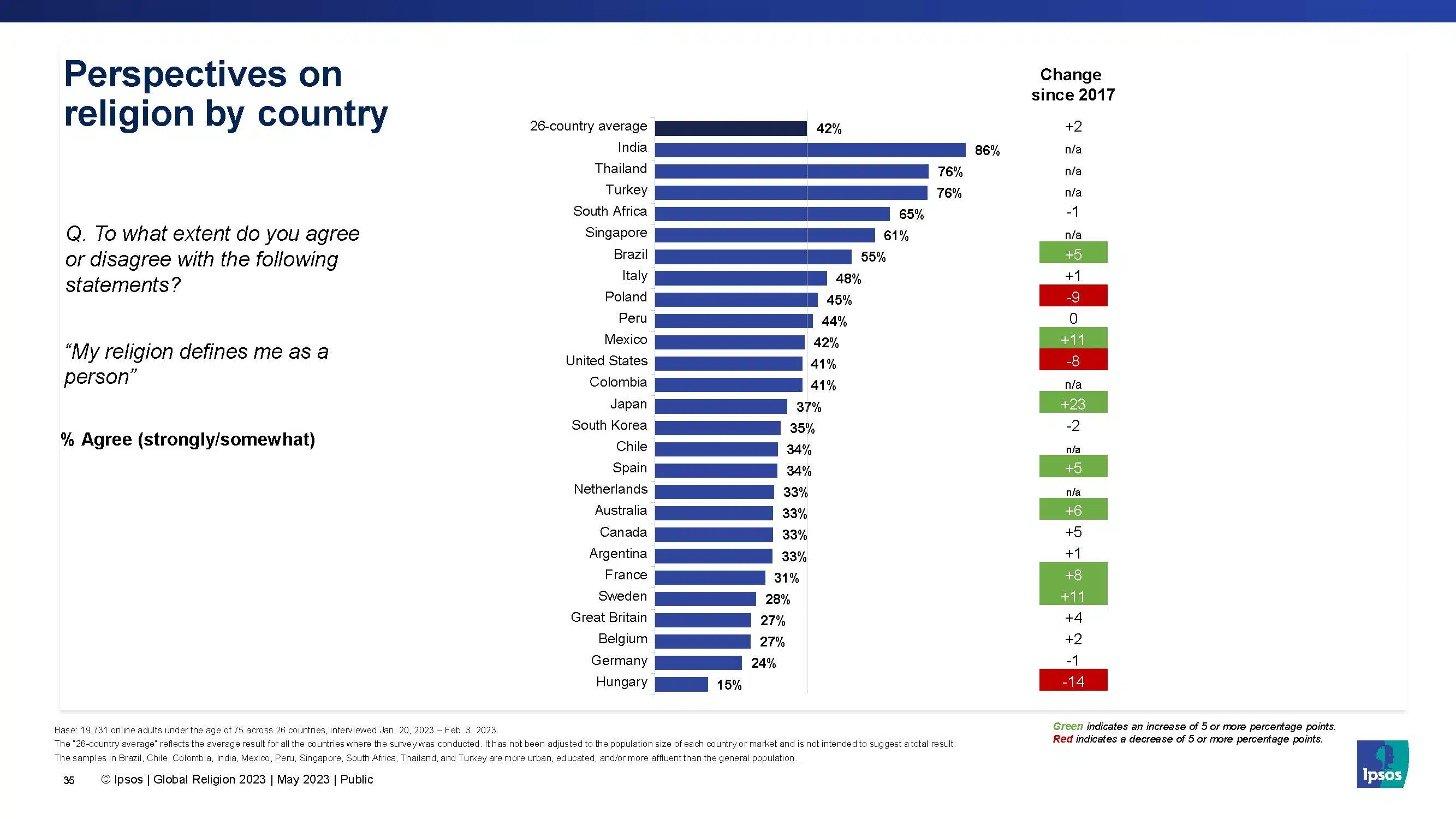

Pourtant, la prétendue « nation chrétienne » d’Orbán ne repose pas sur des faits solides. Alors pourquoi insister ? La Hongrie est en fait l’un des pays les plus irréligieux de l’Union européenne, comme le montrent plusieurs statistiques. Même le recensement biaisé et manipulé de 2022 établit que 57 % des Hongrois ne s’identifient à aucune confession. L’Église catholique a perdu 1 million de membres en vingt ans. 66 % des Hongrois jugent la laïcité importante. Seulement 20 % pensent que l’Église catholique collabore réellement à la révélation des abus. Tout juste 15 % disent que la religion les définit en tant que personnes. 22 % croient en une divinité – le troisième plus faible taux de croyance dans l’UE. 37 % considèrent que la religion cause plus de mal que de bien3.

À l’assertion « Ma religion me définit en tant que personne », seuls 15 % des Hongrois ont répondu par l’affirmative. C’est 14 points de moins qu’en 2017.

© Ipsos

Malgré cela, la façade d’une nation chrétienne construite par Orbán semble convaincre même son opposition. Seuls quelques opposants se déclarent publiquement athées, et très peu défendent un programme laïque. Aucun n’a jamais rencontré d’organisations athées pour discuter de politiques. Les médias d’opposition relaient rarement les actions ou prises de position des athées, et la critique de l’Église est généralement réservée aux chrétiens « progressistes ».

Une voix laïque muselée

Pourquoi en est-on arrivé à un tel rejet collectif de la laïcité dans la vie publique ? Peut-être s’agit-il d’un héritage de la répression communiste, où l’activisme laïque était inutile tandis que les Églises étaient surveillées et limitées. Soutenir la laïcité paraît alors radical et évoque des souvenirs de persécution. Peut-être est-ce la peur infondée des politiciens de perdre des voix religieuses, qu’ils imaginent plus nombreuses que les athées. Ou encore l’influence de fondamentalistes religieux dans des partis progressistes, freinant les politiques laïques.

Ce qui est sûr, c’est que le régime Orbán exploite le manque de compétence de l’opposition dans ce domaine pour renforcer son agenda répressif. Dernier exemple en date : une loi visant à interdire tout financement étranger aux ONG considérées comme une menace à la souveraineté nationale, notamment par tout acte jugé contraire à la culture chrétienne hongroise. Il est évident que les citoyens hongrois sont majoritairement sécularisés, croyants ou non. Reste à déterminer si l’opposition saura enfin en prendre conscience et défendre les intérêts publics en proposant une alternative à cette vision théocratique baptisée « démocratie chrétienne illibérale ».

- Licencié par la mairie de Budapest pour son activisme laïque, Gáspár Békés a été la cible d’une violente campagne de haine orchestrée par le gouvernement, accompagnée de menaces de mort. Voir « Cas préoccupants », mis en ligne sur humanists.international, 21 juin 2024.

- Eurostat, « Government Expenditure on Recreation, Culture and Religion », 2025.

- Ipsos, « Global Religion 2023. Religious Beliefs Across the World », mai 2023, 40 p.

Partager cette page sur :