Rendez-vous avec

Julien Suaudeau

et Mame-Fatou Niang

Repenser l’universalisme

au-delà des Lumières

Propos recueillis par Sandra Evrard · Rédactrice en chef

Avec la rédaction

Mise en ligne le 17 juin 2022

L’universalisme est-il en crise et devrait-il revoir sa copie, ses fondations ? C’est ce que pensent Julien Suaudeau et Mame-Fatou Niang qui lui consacrent un petit essai argumenté et porteur de solutions pour lui offrir une renaissance. Retrouver les conditions d’un « nous » rénové, telle est leur ligne directrice.

Illustration @ Shutterstock

Pourquoi avez-vous décidé d’écrire sur l’universalisme ? Est-ce que celui-ci est en crise ?

Mame-Fatou Niang : Il est en crise, oui. Mais selon nous, c’est une crise que l’on accueille, qui peut faire apparaître quelque chose de beau. D’autant qu’on le définit comme relevant par essence de l’ordre du mouvement, d’une renaissance perpétuelle, d’une recomposition. Qu’est-ce qu’une crise ? C’est un mouvement de contraction à l’issue duquel le corps trouve en lui-même et dans son environnement immédiat les ressources pour repartir. Une crise peut donc être salvatrice. Nous nous sommes rendu compte que nous étions au milieu d’une crise, avec plusieurs symptômes tels que l’islamo-gauchisme, le wokisme et des polémiques qui nous entourent depuis quelques années. On était emprisonnés dans une situation stationnaire, qui pourrissait. Par conséquent, on a eu envie de faire bouger un peu les choses, en posant quelques lignes.

Julien Suaudeau : J’aimerais ajouter que l’universalisme, tel qu’il est professé en France depuis le xviiie siècle, est en crise depuis ses origines. Dans notre essai, ce que nous ébauchons, c’est la critique de ce que nous appelons le pseudo-universalisme. L’universalisme, en tant que tel, n’existe pas, ou alors il a été immédiatement dévoyé, parce qu’historiquement, sa définition, son émergence sont contemporaines du projet colonialiste, impérialiste de la France, d’abord sous la Monarchie, ensuite sous l’Empire et puis sous les différents régimes de la République.

Pourquoi cette coécriture ?

J. S. : Le point d’origine, pour Mame comme pour moi, c’est une série d’articles que l’on a publiés au printemps 2019 sur la fresque qui commémore la première abolition de l’esclavage à l’Assemblée nationale, au palais Bourbon. Une œuvre qui est particulièrement révélatrice du refoulement du racisme à la française et de ses différentes traductions politiques et médiatiques. Pour rappel, il s’agit d’une série de neuf panneaux qui dépeignent les grands moments de l’histoire législative française depuis 1794, la première abolition de l’esclavage par la Ire République. Il y a ces visages de personnes dont les chaînes sont brisées. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel contexte. Puis ce sont deux visages en très gros plan, qui reprennent absolument tous les stéréotypes de l’iconographie raciste dans le monde francophone. Un an après la publication de nos premiers articles, à l’époque des manifestations antiracistes de juin 2020 qui suivent en France le meurtre de Georges Floyd et la déflagration globale que cet événement suscite, la statue de Colbert devant le palais où est installée cette fresque depuis plus de trente ans est taguée et symboliquement ensanglantée par une association, la Brigade anti-négrophobie. Cette dernière souhaite mettre fin à ce refoulement, à ce déni qui nimbe l’histoire du colonialisme français et des crimes contre l’humanité qu’ont été la traite des Noirs d’une part, et leur mise en esclavage dans nos colonies aux Antilles d’autre part. S’attaquer à Colbert, comme gardien du silence et de l’histoire officielle qui trône devant le lieu républicain par excellence, nous a paru emblématique des paradoxes des petits arrangements français en matière d’universalisme et d’antiracisme. C’est vraiment le point d’origine de notre réflexion.

M.-F. N. : L’écriture à quatre mains est aussi intéressante parce qu’on a assisté à un phénomène marquant pendant l’épisode de la fresque, à savoir une singularisation des acteurs. Nous avons écrit à deux, nous nous sommes présentés à deux. Mais dans certains articles, on pouvait voir que Julien disparaissait. On parlait de « cette pétition écrite par une représentante de la communauté noire en France ». Je ne suis pas activiste, je ne suis pas militante, je ne suis représentante de rien ni de personne. Il n’y a pas de communauté noire en France. Il y a des Noirs en France. Mais je trouvais que c’était assez indicatif d’une situation qui est arrivée en plusieurs étapes. Tout d’abord, le refus de parler de ces choses-là. Et puis on s’en est vraiment rendu compte, comme Julien l’a dit précédemment, à la faveur des événements et des importantes manifestations qui vont suivre la mort de George Floyd à Minneapolis. Nous sommes alors des centaines de milliers de personnes dans les rues à Paris, à Lyon, à Bordeaux. C’est le plus grand mouvement social depuis la Révolution française. Le gouvernement, les experts, le discours public doivent se saisir de cette question. La question raciale, la remise en cause de certains fondements républicains, l’universalisme sont des thèmes qui sont amenés par des sécessionnistes, des racialistes. Et c’est beaucoup plus facile d’en faire un sujet abordé par une étudiante noire. Parce qu’il y avait quelque chose dans cette voix hybride, d’un homme, d’une femme, une femme noire, un homme blanc. Mais, ce n’est ni un homme ni une femme, ni noire ni blanc, mais deux citoyens. Et cela, cette vision qui efface toutes les cases dans lesquelles on pourrait nous mettre, toutes les ornières, cette vision-là, véritablement républicaine, qui ne voyait ni race ni genre, c’est la vraie République. Qu’est-ce qu’on peut opposer à cela ? On a pris conscience qu’on se trouvait dans une réelle entreprise républicaine qui ne prenait en compte aucune de nos spécificités, mais qui s’enrichissait de celles-ci. On digère tout cela de manière différente. Mais le fait que l’on ait pu avoir cette voix-là montre que, à l’inverse de tout ce que l’on peut entendre, les cris d’orfraie sur le sécessionnisme, la mort de la République, cette voix républicaine là est possible.

J. S. : Voix républicaine, voix citoyenne, j’ajouterai aussi voix amicale. Nous avons tenté de retourner aux origines de la philosophie grecque. L’ami pensé. Penser l’ami. Penser en ami. Pour trouver les conditions d’un « nous » rénové. Et la façon dont nous deux nous essayons de dire « nous » est encore une fois une tentative, une ébauche, un chemin possible vers ce « nous » républicain qui serait réellement inclusif.

Dès le début de votre livre, vous affichez un sous-titre fort : « Pour un universalisme antiraciste. » Est-ce à dire que vous estimez que le pseudo-universalisme est raciste ?

M.-F. N. : Nous ne sommes ni l’un ni l’autre historien. L’objet de notre essai n’était pas de raconter l’Histoire, mais de considérer l’Histoire pour faire la critique de ce pseudo-universalisme qui, à nos yeux, remplit trois fonctions. Celle d’escamoter la responsabilité de la France et du colonialisme français dans les deux crimes contre l’humanité dont on a parlé tout à l’heure – et qui sont reconnus comme tels dans notre droit depuis la loi de 2001. Celle de garder la mainmise sur la production de ce que l’on appelle « le roman national », depuis la fin du XIXe siècle, et qui a de nombreuses pages manquantes, collées, arrachées, et que tout le monde n’a pas le droit de lire. Et également celle de nier ou en tout cas d’occulter la continuité des structures coloniales dans la France d’aujourd’hui et l’actualité d’un racisme français. Bien sûr, la décolonisation a eu lieu – même si l’on pourrait en discuter concernant un certain nombre de territoires, comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. On pourrait aller regarder ce qu’il se passe aussi dans le Pacifique, dans l’océan Indien. Les structures coloniales perdurent sous des formes plus discrètes, plus furtives, y compris dans l’Hexagone, notamment en banlieue. Elles s’exercent par différents types de contrôle social sur les minorités, sur les personnes qui ne sont pas blanches. Nier l’existence et la pérennité de ces systèmes de domination, même s’ils ont changé d’aspect, si ce sont des avatars de ce qu’ils étaient à l’époque colonialiste, c’est une forme de racisme. […] Ce qui nous intéresse, c’est de déceler le racisme dans la multiplicité de biais implicites, souvent inconscients, que l’on transporte dans notre histoire, et de voir selon quelles opérations l’on peut identifier ces biais, en prendre conscience et les critiquer. C’est une forme d’antiracisme qui nous paraît féconde, productive aujourd’hui. Et l’universalisme peut être antiraciste s’il prend en compte ces éléments critiques de lui-même et de sa propre histoire.

Vous parlez beaucoup de la République française, mais cela pourrait s’étendre à presque toute l’Europe, Belgique comprise ?

M.-F. N. : L’histoire de l’Europe a ceci en commun avec une certaine partie du globe qui est d’être née de l’esclavage. Lorsque l’on évoque la modernité française, c’est quelque chose qui est applicable aussi à l’Espagne, au Portugal, à l’Angleterre, aux Pays-Bas, à l’Allemagne, à tous ces pays qui se sont révélés au XVIe siècle avec l’entreprise coloniale. Il faut en parler, parce qu’aujourd’hui, il y a une injonction à l’oubli, une injonction à la communauté alors qu’elle est fracturée par ces mémoires concurrentes et ces éléments négatifs de son histoire. Ernest Renan disait au sujet de la France que l’amnésie est nécessaire à la cohésion du pays. Cela vaut pour tous les pays qui sont nés du commerce de l’esclavage. Le développement du capitalisme européen est passé par la rationalisation et la déshumanisation de personnes, par la fondation de ce que l’on va appeler « la fongibilité noire », l’organisation de la destruction de l’exploitation de corps et de terres, à des fins de création de ressources qui vont engendrer l’Europe que nous connaissons de nos jours. Mon ami Howard French vient d’écrire un livre qui n’est pas encore arrivé en Europe, qui s’appelle Born in Blackness1, littéralement « né de la noirceur » ou « né de la noirité ». L’Europe telle qu’elle est aujourd’hui est née de la « noirité ». Lorsque l’on remet cela sur la table, il y a une chose qui est importante : c’est la question de l’échelle. On parle d’un phénomène qui a duré quatre cent vingt-cinq ans, qui a concerné des centaines de millions de personnes sur la Terre entière et qui a été à la source d’un des éléments les plus marquants de notre histoire contemporaine : la modernité européenne et tout ce qu’elle a pu avoir comme conséquences sur le reste du monde, sur l’Atlantique noir, sur le développement de la naissance des Amériques, sur le sous-développement et la dé-naissance des Afriques. Toutes ces questions sont en communication constante. Et la crise des migrants n’est autre qu’un retour de boomerang.

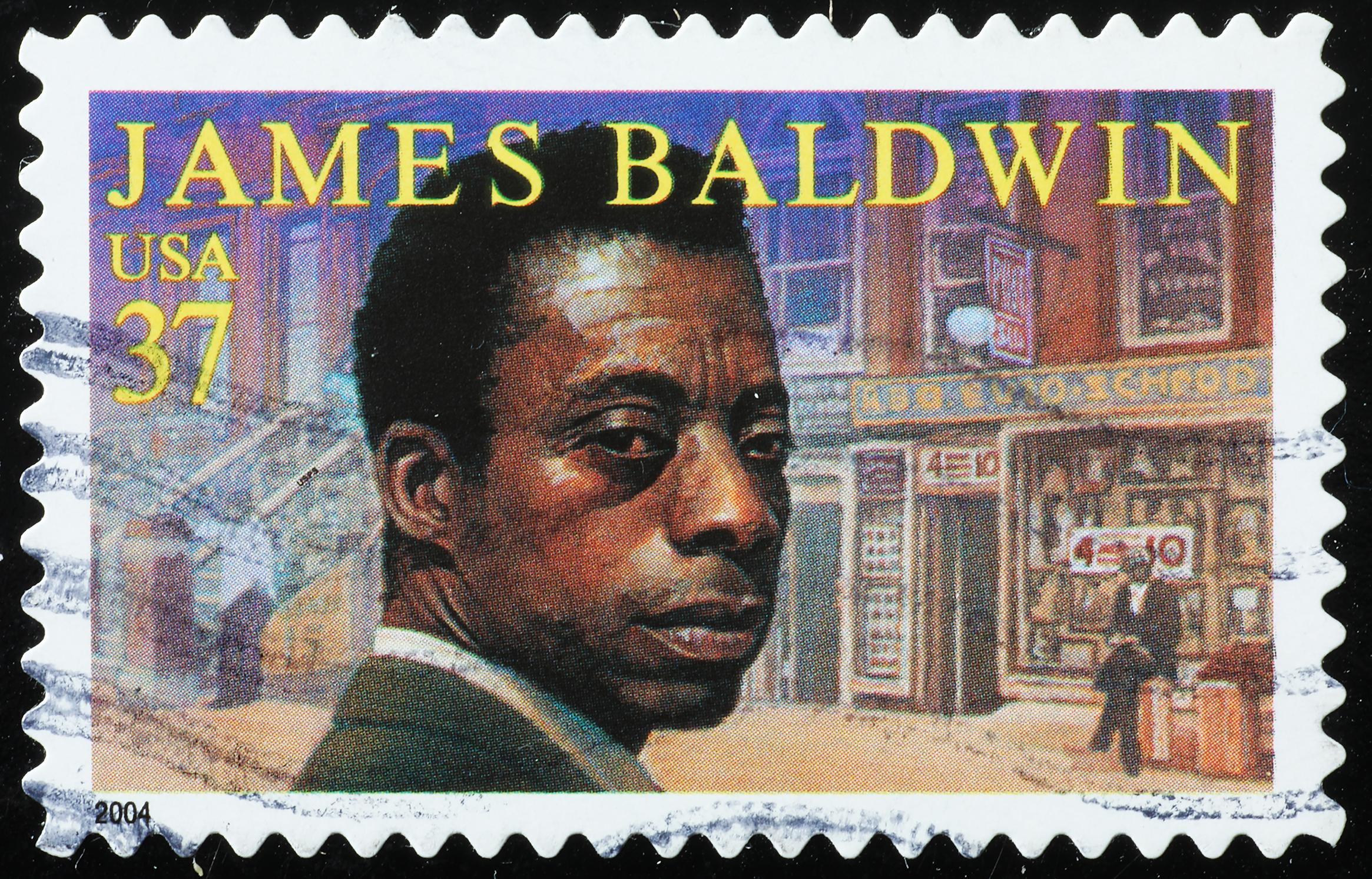

J.S. : C’est d’autant plus important de revenir à l’Europe, de se recentrer sur cette généalogie de l’idée de suprématie blanche et de la replacer dans son historicité pour démontrer l’inanité et la vacuité du discours sur l’importation. Combien de fois avons-nous entendu cette mythologie, pour le coup, typiquement pseudo-universaliste, depuis deux ans, cette idée que les États-Unis sont la matrice du racisme global. Ils exercent une espèce de rôle repoussoir, de pays arriéré où les discriminations et les violences contre les minorités perdurent, et un rôle de de bouc émissaire, en incarnant le pays d’où viennent toutes sortes d’idées et de théories plus dangereuses les unes que les autres, y compris sur la race et le genre. Ce n’est pas seulement la matrice du racisme, mais aussi de l’antiracisme. Dans cette vision mythologique de la circulation dont parlait Mame, la France se donne le beau rôle. En tous cas, dans la configuration pseudo-universaliste, où elle est le pays refuge, le sanctuaire des droits de l’homme, le sanctuaire de l’homme sans étiquette, la figure universaliste par excellence. Voyez ce qu’il s’est passé avec l’entrée au Panthéon, tout à fait légitime par ailleurs, de Joséphine Baker. Voyez comme l’on considère les émigrés du Harlem Renaissance, comment James Baldwin en a parlé, – c’est une figure très importante dans le livre –, comment il est lu et compris encore aujourd’hui en France. Ils ont trouvé asile chez nous, à la fois pour leur personne et pour l’épanouissement de leur carrière artistique et de leur œuvre créatrice. La mythologie pseudo-universaliste fonctionne seulement si l’on s’en tient à la surface de cette circulation, de ce chassé-croisé transatlantique. Si l’on approfondit, notamment en lisant quelqu’un comme Baldwin, on se rend compte que toutes ces figures ont été enrôlées dans un récit politique, dans la production d’un discours qui nous isole, en fait, à la fois, de l’historicité et de la géographie de cette circulation.

Vous dites dès le départ que la définition de l’universalisme est périmée, parce que le roman national né autour de ce mot est soit dévoyé, soit inventé. Comment le caractériseriez-vous donc ?

J. S. : Le mot en soi me va très bien, mais à condition qu’il appartienne à tout le monde, que l’élaboration, la production du discours universaliste soient le fait de tout un chacun dans cette chose qui s’appelle la République française. La République, c’est l’élément commun à tous, quel que soit le degré d’ancienneté, d’appartenance dans la citoyenneté française, quels que soient les origines, le milieu social ou le genre. Et le problème, pour toutes les raisons dont on a déjà parlé, c’est qu’un certain nombre de citoyens français continue à l’heure actuelle d’être exclu de la production de ce discours.

De quoi est constitué l’universalisme que vous proposez ? C’est l’égalité de tous les particularismes ?

M.-F. N. : C’est une disposition.

J. S. : Je pense que c’est plutôt le dépassement de tous les particularismes. Je n’ai pas très envie, après avoir vécu quinze ans aux États-Unis, que la société française devienne la société américaine. Je n’y crois pas du tout. Mais trop souvent, par le passé et encore aujourd’hui, l’universalisme est présenté comme un concept, une valeur ou un paradigme, quelque chose qui serait gravé dans le marbre tel que « Liberté, Égalité, Fraternité » et qui ne pourrait pas être redéfini. Cela nous paraît être une impasse à la fois intellectuelle et philosophique, mais peut-être aussi politique. Mame parle de disposition, car il nous semble que ce que l’on appelle l’universalisme recouvre cette capacité, cette disposition de l’esprit à envisager le monde à travers un autre regard que le sien. Pour produire ce « nous » républicain qu’on appelle de nos vœux, il faudrait non seulement considérer les choses de son point de vue, ce que tout le monde sait très bien faire, mais également apprécier les choses dans d’autres perspectives, en acceptant qu’elles soient multiples. Cela implique donc non pas une relativisation des points de vue, mais l’idée que pour construire la vérité, il faut une multiplicité de perspectives et que cette dernière n’est pas un risque, un danger, une faille, mais au contraire une richesse. J’insiste vraiment sur le fait que ce n’est pas un nouveau relativisme, parce qu’on nous l’a souvent reproché. On cite régulièrement Montaigne. Tout comme d’autres grands penseurs français de la Renaissance et du siècle des Lumières, il savait que la vérité est quelque chose qui se construit par un croisement de perspectives. Cette disposition qu’est l’universalisme consiste enfin à se tenir prêt à ne pas avoir raison et à entendre les raisons des autres.

Vous dites que l’universalisme appartient à tout le monde et à personne, et qu’il ne doit pas donner lieu à un système. Cela résume votre point de vue, si je ne me trompe pas ?

M.-F.N. : Cela résume aussi un aspect sur lequel nous insistons beaucoup dans le livre : il faut accepter le débat. Comme le dit Julien, il faut accepter le point de vue l’autre. C’est de plus en plus difficile dans notre monde fait de punchlines et d’immédiateté sur les réseaux sociaux ; un monde où tout le monde veut avoir raison et cherche à imposer son point de vue. Nous parlons d’« éthique du dérangement », d’une humilité du dernier mot que l’on peut laisser sur la table pour la prochaine fois. Aujourd’hui, c’est presque vu comme une mise en danger, parce qu’on tombe très vite dans des paradigmes zemmouriens ou houellebecquiens de « suicide français » ou de « grand remplacement ». Il faut tenir sa position, car la lâcher, ne serait-ce que d’un centimètre, serait un signe de renégation, de démission. La réflexion sur l’universalisme, sur la République, est très franco-française […] et nous enferme dans des particularismes qui nous font oublier notre but : retrouver de l’humanité, faire de l’en-commun en tant qu’humain, et pas uniquement que en tant que Français, roux, noir ou en tant que Belge. C’est cela, la finalité.

J. S. : C’est l’humanisme à la mesure du monde, dont parle Césaire, qui est vraiment la matrice de notre pensée. Comment dire « nous » dans ce cadre-là ? Retrouver le sens de cet humanisme à la mesure du monde, c’est-à-dire dépasser le recentrisme qui serait la seule porte vers un universel possible. Dépasser l’universalisme comme code ou comme système de valeurs, et plutôt retrouver le sens comme processus sociopolitique, comme manière d’envisager l’autre et ce que nous avons en commun, l’autre et moi. On nous a parfois demandé si c’était un programme politique, je ne crois pas qu’on s’inscrive dans ce cadre. Évidemment, la réflexion est de nature politique, mais il s’agit davantage pour nous, avec cet essai, de donner des clés d’interprétation, d’inviter à la discussion, et aussi à ouvrir les yeux et à s’écouter, à se comprendre, en vue de mettre à jour ce que nous avons en commun.

Revenir à l’humanisme à l’échelle du monde et mettre à jour ce que nous avons en commun est capital.

© Shutterstock

On passe quand même d’un système de valeurs à un autre, me semble-t-il ?

M.-F.N. : On pourrait nous reprocher de jouer avec les mots, de changer la carrosserie, l’habillage, de promouvoir des valeurs qui en remplacent d’autres. Les mots sont importants et je pense que le terme « valeur » a été dévoyé. C’est le cas aussi pour « universalisme » ou pour « république » : ces termes ont tellement été transformés qu’on a presque besoin d’un nouveau fil conducteur. Et je trouve qu’il y a quelque chose de très pédagogique, de très en-commun, de très « nous », à parler de « disposition ». Ce n’est pas quelque chose qui doit être inculqué par le système scolaire, c’est quelque chose que l’on a en nous. Cela nous invite à travailler ensemble. Des valeurs, on en mange tous les jours à la télé, cela ne veut plus rien dire.

J.S. : Les valeurs, moi, j’en ai soupé ! On s’en balance tous les jours à la face. Elles deviennent des insultes, des manières d’avoir raison, de clôturer la discussion. Elles sont totalement enfermées dans un discours presque martial. C’est une guerre de tranchées. Il faut entrer dans un autre processus, qui est celui de l’hospitalité, de l’accueil de l’autre en moi, avec toute la multiplicité que cela implique. Ainsi, je considère que la laïcité, ce n’est pas cette espèce de slogan publicitaire du « vivre ensemble ». Non, c’est un cadre juridique qui nous permet d’organiser nos manières d’être et qui devient notre tronc commun.

C’est comme cela que le Centre d’Action Laïque l’a redéfini en 2016 dans ses statuts.

J.S. : Elle nous va bien, je crois, cette définition.

Aujourd’hui, dans ce monde en mutation, le colonialisme a évolué vers l’accaparement des matières premières par la Chine en plus des autres puissances. L’histoire n’est-elle pas en train de répéter le même cycle, comme si l’humanité était toujours prise dans le même cercle vicieux qui s’articule autour de l’appropriation des richesses, du pouvoir, de l’argent ?

J.S. : Il est évident que l’histoire, c’est le bruit, la fureur, le tragique, si on en a une vision shakespearienne, et que l’accaparement, la prédation et l’exploitation ont toujours été présents. À ce tragique et aux systèmes de domination qui naissent de ces conflits ou qui y président, il faut opposer une volonté de l’en-commun. Ce qui passe aujourd’hui, en Ukraine, avec l’invasion russe, nous invite à repenser notre universalisme autour de la question de l’accueil des réfugiés. La réaction n’a pas été la même pour les Syriens… Cela nous invite à repenser notre perception et notre position par rapport à d’autres scénarios de conflictualité, et des déplacements de personnes qu’ils suscitent, évidemment. Je crois que l’universalisme n’est pas du tout un cadre invalidé ou rendu obsolète par la réalité du tragique de l’histoire. Au contraire, l’universalisme est… je ne dirais pas un bouclier, mais…

M.-F.N. : C’est une possibilité de sortie de crise. Que la crise qu’il traverse, en elle-même, soit une possibilité de sortie de crise. Vous parliez de cycle, moi, je parle de spirale : elle revient sur elle-même, mais elle revient en s’élevant. C’est une manière de ne pas s’enfermer dans des cycles répétitifs et mortifères. Nous avons rendu la Terre de plus en plus inhabitable. L’en-commun ne se construit pas seulement avec mon voisin proche. L’échelle doit être planétaire, parce que cette planète, nous l’habitons tous, ensemble. Essayer de réfléchir à ma façon de vivre avec mon voisin le plus immédiat, dans mon pays, c’est aussi avoir l’humilité et faire l’effort de réfléchir à la manière de cohabiter avec mon voisin qui se trouve de l’autre côté de la Terre. À ce titre, l’universalisme est une politique du vivant, une tentative de sortie de crise pour faire reculer la mort.

- Howard W. French, Born in Blackness. Africa, Africans and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War, New York, Norton, 2022, 512 pages.

Partager cette page sur :