Rendez-vous avec

Emmanuelle Pirotte

Les rênes du pouvoir :

un piège non genré ?

Propos recueillis par Sandra Evrard · Rédactrice en chef

Mise en ligne le 18 février 2023

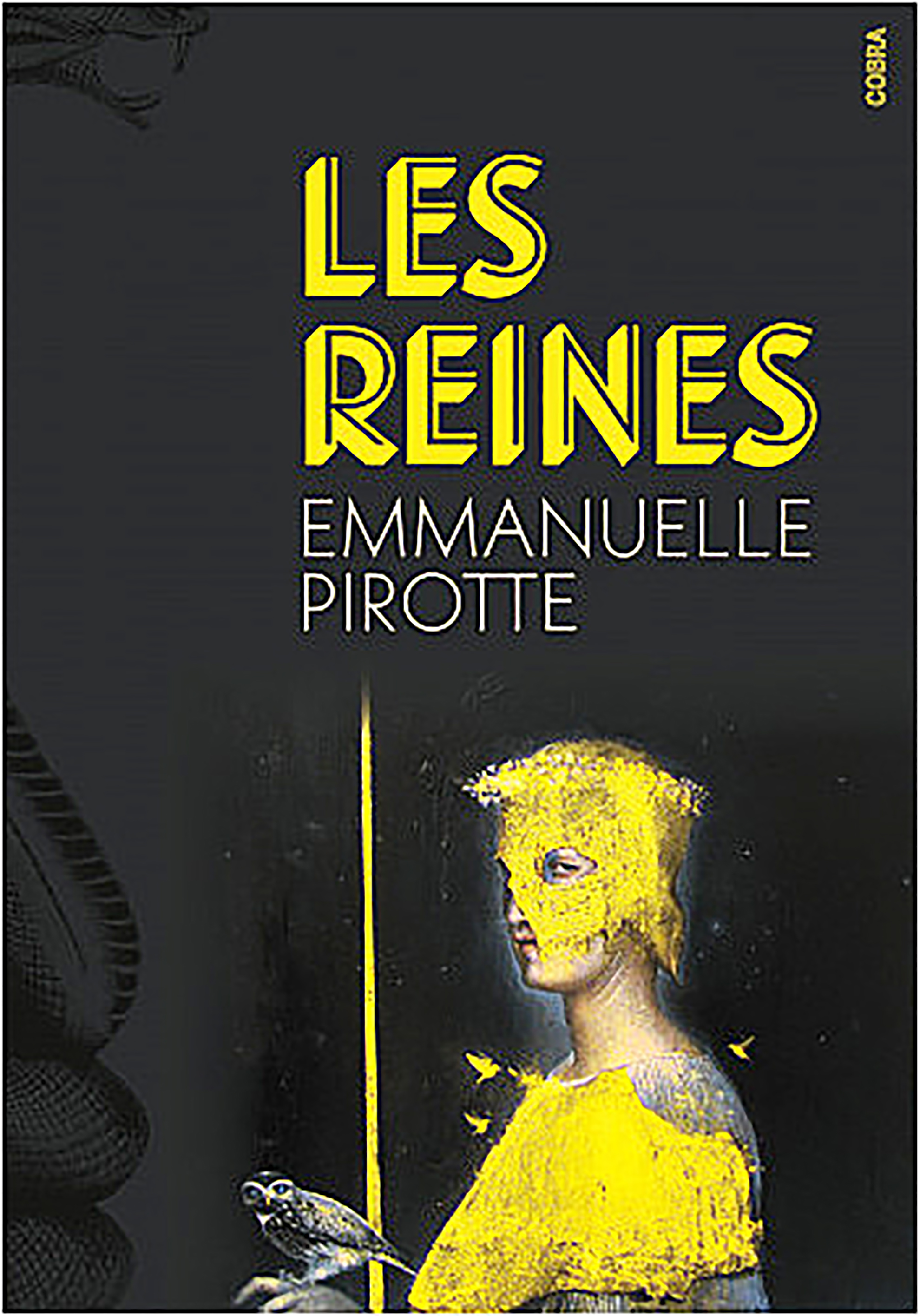

Devenue romancière voici huit ans après un début de carrière dans le monde de la recherche académique, Emmanuelle Pirotte a rédigé son dernier roman, Les Reines, durant les confinements. Une forme d’exutoire pour cette historienne préoccupée par les crispations inhérentes à la perte de liberté d’expression, d’esprit critique et l’accroissement de l’hyper-contrôle technologique. Dans son livre, après un effondrement de civilisation, le matriarcat est au pouvoir, sans condescendance !

Photo © Shutterstock

Pourriez-vous planter le décor de l’histoire des Reines ?

L’histoire des Reines se passe quelques siècles, cinq cents ans, après un effondrement de civilisation. J’appelle ça « la chute » dans le livre. C’est ainsi que les gens appellent cet effondrement multifactoriel. L’humanité est bien moins nombreuse et elle s’est reconstruite sur des bases extrêmement différentes, voire complètement à l’opposé de ce que nous connaissons aujourd’hui. C’est un monde qui a banni les technosciences et où l’on vit à peu près comme au Moyen-Âge, mais par choix, pas par obligation. Dans ce monde, né d’une sorte de seconde chance, le pouvoir est aux mains des femmes. Elles ont constitué des royaumes qui sont des monarchies absolues ; on est sorti de la démocratie. Et ces reines se disputent le pouvoir d’une manière, je dirais, aussi féroce qu’à l’époque du patriarcat. Dans de grands espaces redevenus assez sauvages où, bien entendu, le vivant a retrouvé une place de choix, les espèces se sont multipliées, vivent protégées, et le nomadisme est revenu sur le devant de la scène. Les nomades sont considérés comme les princes de la terre. Et au sein de cette population, nommée les Britannias parce qu’ils sont originaires de Grande-Bretagne, il y a un couple pivot du livre : Milo et Faith. Ils se connaissent depuis l’enfance. Milo a une vingtaine d’années. Faith a 14 ans. Il l’a quasi élevée parce qu’elle était partiellement orpheline. Est née entre eux une sorte de passion. Elle l’a élu comme l’homme de sa vie, mais dans sa tribu, il ne lui est pas promis. Et donc tout commence avec un tabou transgressé, et Milo se retrouve banni de sa communauté. C’est le début de l’histoire. On va le suivre à travers ses errances, à la fois géographique et intérieure, parce qu’un mystère plane sur sa naissance. Et c’est ce que Les Reines raconte aussi, c’est une sorte de parcours initiatique pour ce jeune homme qui va aller à la rencontre de lui-même. Il y a aussi une femme sur une île perdue dans l’Atlantique, qui est une sorte de recluse, une sibylle, une femme qui voit l’avenir et le passé, et qui raconte sa vie. Et ces deux récits s’entrelacent jusqu’à se répondre à un moment donné.

C’est un roman à multiples tiroirs. Le premier que l’on peut ouvrir est évidemment celui des femmes et du pouvoir. Il est vrai qu’ici, elles ont un caractère bien trempé. Vous avez décidé de ne pas les décrire comme des êtres de douceur, de compréhension, ce qui est plutôt tendance aujourd’hui. Quand on se dit : « Les femmes vont prendre le pouvoir », on les imagine prendre un pouvoir d’une façon différente. Vous n’y croyez pas ?

C’est la question qui est soulevée dans le livre. Mais ce serait une totale utopie. Il n’y a jamais d’angélisme chez moi. Je ne crois pas que l’humanité soit particulièrement bonne. Elle est passionnante, elle est violente, elle peut être tendre, elle est multiple, mais je ne pense pas que la bonté fasse partie de la nature humaine. Et pourtant, quand j’ai décidé de donner le pouvoir aux femmes, je me disais quand même, a priori, « ce sera différent ». Ce sera peut-être plus équitable, un peu moins violent, moins cruel, moins sanguinaire. Et puis, ce sont vraiment mes personnages et le fait de creuser l’âme humaine, qu’elle soit féminine ou masculine, finalement, qui m’ont amenée sur des chemins obscurs. Parce que, tout simplement, l’âme des femmes est aussi ténébreuse que l’âme masculine quand il s’agit du pouvoir. Je pense que le pouvoir est corrupteur en soi. Dès lors, pourquoi serions-nous radicalement différentes des hommes quand il s’agit de le détenir ? Je crois que le rapport à la domination, à la force, à l’envie, à l’égoïsme, etc., est aussi puissant chez la femme. Et c’est quelque chose que j’ai véritablement découvert en écrivant. Ce n’était pas un préjugé.

Comment avez-vous construit cette trame-là ? À partir d’événements, de lectures ou d’une intuition ?

Quand vous êtes en plein travail, c’est en réalité un voyage dans chacun des personnages et en vous-même. Une sorte d’écho qui se fait entre ce que vous éprouvez, et là où ils vous emmènent. Parce qu’un personnage est quelqu’un de très puissant. Il est parfois plus puissant que le réel pour un écrivain. Et il vous emmène où vous ne pensiez pas aller. C’est ça, l’intérêt. C’est exactement comme une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas et que vous apprenez à connaître. Elle va vous emmener, en toute logique, si vous êtes un peu ouvert et perméable, là où vous ne pensiez pas aller.

Et c’est ce qui s’est passé avec mes femmes, qu’elles soient reines effectives, comme Edda ou Alba qui ont été monarques, qu’elles soient reines de leur petite communauté ou qu’elles soient reines dans leur vie. Ce qui est le cas d’autres femmes dans le monde. C’est le pouvoir de la fiction. L’imagination n’a pas de limites à partir du moment où vous la laissez libre. Elle vous offre parfois des portraits d’individus qui ne sont pas ceux que vous aviez prévus. C’est un mystère, ce qui se passe chez l’auteur quand il est amené à être surpris lui-même par ce qu’il écrit.

Imaginons : les femmes accèdent davantage au pouvoir. Est-ce que cela pourrait aboutir à ce type de scénario ?

Oui, cela pourrait, même si nos sociétés ont établi des garde-fous. Autant pour les hommes que pour les femmes. La démocratie telle qu’elle fonctionne ou dysfonctionne, c’est encore le moins mauvais système qu’on ait trouvé jusqu’à présent. Dans mon livre, les mythes qui ont succédé à l’effondrement étaient basés sur le fait que l’humanité avait disparu et qu’elle avait une seconde chance, mais sous certaines conditions. Le culte prédominant est devenu celui du vivant et de la terre-mère, qui est grande pourvoyeuse. Et ce mythe disait : « La Terre a accepté d’accueillir l’humanité de nouveau, sous une condition importante : c’est que le pouvoir soit donné aux femmes », partant du principe qu’elles seraient plus garantes du respect du vivant. Si l’on devait imaginer de grandes différences entre les hommes et les femmes, ce serait peut-être une sensibilité féminine à la vie qui est plus grande. Alors cela n’empêche pas que les femmes soient destructrices, jalouses, etc. D’ailleurs, dans mon monde, ces femmes ont instauré une dictature écologique. Et tout le monde a marché comme un seul homme, parce que la peur de disparaître était grande. Dans un univers où tout est de nouveau possible, où il n’y a plus de garde-fous, les dictatures peuvent se réinstaurer avec un pouvoir absolutiste, despotique, qu’il soit masculin ou féminin. Les femmes sont ce qu’elles sont parce que ce monde aussi est ce qu’il est. Ce n’est plus notre monde.

Le patriarcat est un sujet qui semble vous tenir à cœur. C’est un miroir par rapport à cette mainmise sur le pouvoir, mais c’est aussi tout un système culturel.

Effectivement, vous avez raison, il n’y a pas que le pouvoir, il y a tout le système de valeurs à changer. Malheureusement d’ailleurs, puisqu’on se retrouve dans une situation identique avec le matriarcat. Simplement, les femmes ont considéré que les hommes n’avaient plus voix au chapitre, qu’ils ne peuvent plus exercer certains métiers. On est vraiment dans une situation en miroir. Et je dis bien « malheureusement », parce que dans une société idéale, on ne serait pas revenu à une forme de réelle égalité qui, je pense, est tout à fait illusoire. Ça, c’est mon avis et ma pensée, ma conviction. Je peux me tromper.

« L’âme des femmes est aussi ténébreuse que l’âme masculine quand il s’agit du pouvoir. Je pense que le pouvoir est corrupteur en soi. »

© Leonardo Cendamo

Et pourquoi ? Vous pensez qu’il n’y aura pas d’égalité, car elle semble trop difficile à atteindre ?

Oui, bien sûr. Je pense que l’égalité absolue entre homme et femme serait aussi illusoire et idéale que le fait qu’il n’y ait plus jamais de pauvres, par exemple. Il est absurde d’imaginer une telle chose. Quand j’étais petite, les gens qui n’avaient pas d’argent, on les fréquentait. Ils étaient dans la rue, à l’école, on savait qui c’était. On pouvait même les aider. Et puis certains ne se montraient jamais. Et l’on apprenait trop tard qu’il y avait eu des drames. Cela arrivait aussi. Mais, en même temps, on se mélangeait. On savait ce que c’était que de ne pas avoir d’argent. Aujourd’hui, tout s’est ghettoïsé. La pauvreté, on ne veut surtout plus la voir, sauf quelques SDF dans la rue. Et encore, on pense qu’il y en a déjà trop, tout le monde se plaint, ça ne fait pas propre. C’est quand même un discours qu’on entend de plus en plus aujourd’hui et qu’on n’aurait même pas toléré y a vingt ans. C’est fou comme ces discours parfois d’une violence radicale de droite se laissent entendre à côté de discours de gauche.

Dans vos préoccupations figurent les enjeux environnementaux. Vous n’êtes pas très optimiste dans ce domaine non plus.

Je crois que nous vivons le moment le plus catastrophique de l’histoire humaine. C’est-à-dire qu’on a tous les moyens de savoir que ça ne va pas, que nous allons un jour disparaître si l’on n’accorde pas d’attention à la planète, aux ressources, etc. Mais en dépit de tout, il y a eu la Coupe du monde au Qatar ! J’ai regardé parce que j’adore le foot. Je ne suis pas allée dire : « On boycotte le Qatar ! » C’est vraiment un discours de bobo qui m’énerve complètement alors que tout était fait : les gens sont morts pour construire les stades, la climatisation s’échappait par un trou dans les stades démesurés, c’est de l’hypocrisie absolue. Il y a un discours, aujourd’hui, qui est censé donner bonne conscience à une grande partie de la société occidentale riche, privilégiée, qui me rend dingue, car ce genre de discours dispense d’agir. On ne fait rien. On croit qu’en triant nos déchets, ça va aller mieux. Mais on est loin du compte. On a dépassé ça depuis belle lurette. J’apprécie Aurélien Barrau (l’astrophysicien et militant écologiste, NDLR) parce que c’est l’un des rares qui n’est absolument pas complaisant avec l’humanité, justement. Et il évoque d’ailleurs le fait que le changement sera brutal, dans la violence. Je ne l’espère pas, mais tout s’est toujours passé comme ça dans l’histoire humaine. Et puis, par quoi est-ce compensé ? Heureusement, par des mouvements pacifistes. Mais pour qu’il y ait du changement, il faut cela. Nous ne semblons pas programmés pour évoluer dans la paix, dans le respect d’autrui.

Peut-on dire que vous portez un regard à la fois réaliste et cynique sur l’être humain ?

Oui, sans doute. Mais je pense que ce n’est pas du cynisme, c’est de la lucidité. C’est étrange, et peut-être même paradoxal : je ne me fais plus du tout d’illusions sur mes frères humains, sur mes semblables, sur l’humanité de manière générale. Cependant, j’ai une passion pour les individus. À partir du moment où ce n’est pas la multitude, où l’on peut tout à coup aller à la rencontre d’une âme humaine, c’est merveilleux, c’est fabuleux. Et je crois que cela rachète aussi beaucoup de choses. On est dans un monde du compromis, du consensus. Tout est lisse. On le voit bien dans les arts en général, surtout la littérature, peut-être un peu moins le cinéma qui ose encore des histoires contrastées, tranchées, archétypales et tragiques, etc. Mais en littérature, tout devient excessivement lisse. C’est horrible, parce qu’en réalité, on est au bord d’un gouffre. Et l’on a besoin de se raconter des fables, des histoires qui n’ont aucun sens au regard de notre nature profonde. Le récit nous manque, un récit fort. Nous n’avons que des petits contes pour enfants.

Dans votre monde, les gens du voyage occupent une place centrale. Ce sont à nouveau des personnes « déclassées », que l’on ne veut pas voir dans notre société actuelle. Pourquoi les avez-vous amenés dans votre roman ?

C’est vraiment une passion. Quelques types de sociétés m’intéressent depuis longtemps et me fascinent à plus d’un égard, notamment peut-être en tant que modèle social : les Amérindiens et les gens du voyage, les Roms en particulier. C’est vraiment lié à l’enfance. Ma mère a toujours été fascinée par ces gens-là. Elle était antiquaire et quand elle allait chiner, il y avait beaucoup de Roms qui faisaient ce métier. À l’époque, ils pensaient qu’elle était des leurs, ils lui parlaient romani mais elle ne comprenait rien. Et donc, ça s’est transmis.

Pour quelles raisons êtes-vous fascinée : pour leur liberté, le fait de changer de lieu de vie ?

La liberté, le fait de s’adapter complètement au pays qu’on traverse tout en gardant sa culture très forte, même parfois un peu régressive. C’est ce que j’explique dans mon histoire aussi, car il y a de mauvais côtés à cela. Et il y a cette obligation, puisqu’ils voyagent, de ne pas être trop attachés aux biens matériels. On dit toujours que leur richesse, ils l’ont sur eux. Enfin, c’est très beau aussi. C’est très poétique. Il y a d’ailleurs plein de choses dans mes livres et dans mes centres d’intérêt qui sont d’abord poétiques, qui sont de l’ordre de l’imagination. Les Roms, ces gens dans les roulottes, qui voyageaient léger avec leurs récits, leur culture, le fait qu’ils étaient mal aimés et rejetés, leur a donné une forme à la fois de fragilité et de force. C’est un mode de vie que je trouvais particulièrement adapté à une société qui se reconstruit sur pas grand-chose. Enfin, tout ça nourrit l’imaginaire d’un romancier.

Quelles sont les valeurs qui vous importent et qu’il faudrait préserver aujourd’hui ?

Elles sont en train de disparaître, je pense. Celles auxquelles je tiens, celles qui me donnent l’impression d’appartenir à un monde avec lequel j’ai encore des rapports à avoir se perdent. Il y a d’abord le refus du virtuel. Alors que je suis une dingue de fiction, pourtant. Je pense qu’elle sauvera éventuellement l’humanité. Yuval Noah Harari nous expliquait déjà il y a des années (c’est depuis lui qu’on entend beaucoup parler de récits) que ce qui avait permis cette évolution de l’humanité, ce qui avait fédéré Homo sapiens, c’était la fiction, c’était de se retrouver tous autour d’une histoire qui n’est pas réelle, mais qui est une sorte de booster pour plein de choses. Je pense qu’il a raison.

Mais ça peut nous détruire également puisque les récits qu’on nous offre aujourd’hui, auxquels on nous fait croire pour nous inciter à acheter des écrans, consommer des voyages, etc., sont des récits mortifères. En revanche, il y a des récits salvateurs qui pourraient nous ramener à l’essentiel, c’est-à-dire à ne pas oublier le réel, de voir des gens, leur parler, les toucher, plutôt que de faire tout par procuration. Et puis je crois vraiment à la force de l’art. Le vrai, pas les ersatz : les vrais écrivains, les vrais acteurs, les vrais danseurs, les vrais musiciens. Il y a des gens qui continuent à porter les couleurs de la création artistique. Est-ce que l’art sauvera le monde ? C’est une grande question. C’est un pouvoir. C’est un énorme pouvoir.

« Et si les femmes prenaient le pouvoir ? »

Venez en débattre à la Foire du livre de Bruxelles

Avec Véronique De Keyser et Elsa Poisot

Le 2 avril à 13 heures sur la scène 1

Partager cette page sur :